「仕事を押し付けられることが多い」

「仕事を押し付けられやすい人の特徴は?」

職場の人間関係にストレスを感じることはありませんか。

上司や同僚との価値観の違いやコミュニケーションの不足は、ストレスの原因になりやすいものです。

人間関係に悩むのはあなただけではなく、多くの人が職場で同じような壁にぶつかっています。

そこで本記事では、心身に現れやすいストレスのサインと、それに対応する具体的な方法を3つの観点から紹介します。

本記事では、そんな職場の人間関係トラブルにどう向き合い、乗り越えていけるかを、状況別に丁寧に解説します。

信頼関係を築くための工夫から、割り切って考えるコツ、さらには環境を変える選択肢まで、具体的に紹介しているので、実生活ですぐに活かすことが可能です。

自分の心を守りながら働き続けるために、この記事があなたの新たな一歩のヒントとなれば幸いです。

【3問診断】その疲れ、人間関係が原因かも?

職場の人間関係が悩みやすい原因は価値観や立場の違いがストレスになるから

職場の人間関係に悩む人には、共通する背景がいくつか存在します。

性格の違いだけでなく、役職・年齢・価値観といった立場の違いが、日々のコミュニケーションにストレスをもたらすことがあります。

上記に心当たりがある方は、無意識のうちにストレスを抱え込み、職場でのパフォーマンスに影響を及ぼしているかもしれません。

ここからは、人間関係が悩みやすい原因について1つずつ詳しく解説していきます。

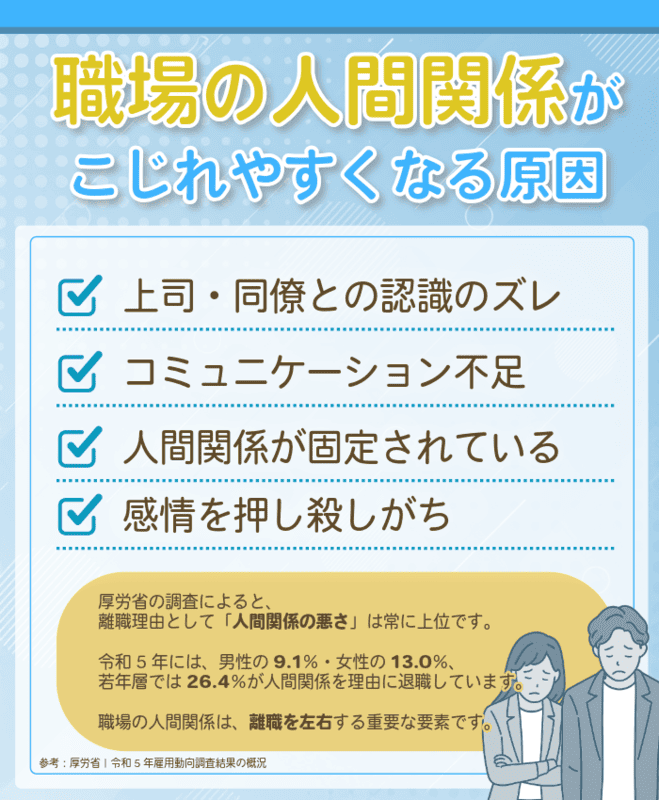

人間関係は退職理由になるほど多くの人が悩んでいるから

「人間関係がつらくて会社に行きたくない…」そんなふうに感じた経験はありませんか?

実は、人間関係の悩みは退職理由の中でも上位に挙げられる深刻な問題です。

厚労省の調査によると、離職理由として「人間関係の悪さ」は常に上位に挙がっています。

令和5年には、男性の9.1%・女性の13.0%、若年層では26.4%が人間関係を理由に退職しています。

職場の人間関係は、離職を左右する重要な要素です。

どれだけ仕事にやりがいや安定感があっても、人間関係がうまくいかないだけで「辞めたい」と思ってしまうのは、あなただけではありません。

人間関係によるストレスは、見えないところで心を蝕み、やがて「自分が悪いのかも」と自己否定に陥ることもあります。

強いストレス状態を放置することは、うつ症状や体調不良といったリスクにもつながりかねません。

| 選択肢 | メリット | リスク |

|---|---|---|

| 我慢して働き続ける | 収入や職歴の安定 | 心身の悪化・自己否定 |

| 相談する | 状況改善の可能性 | 周囲に気を使う負担 |

| 退職する | 心の回復と新たな道 | 収入の一時的不安 |

話すことから始めましょう。

職場内に味方がいない場合は、産業医や外部の相談窓口を利用するのも有効です。

誰かに話すことで、自分の気持ちを客観視でき、対処の選択肢も見えてきます。

そして、どうしても改善が難しい環境であれば、「逃げる」選択も大切です。

退職は逃げではなく、あなたの人生を守るための前向きな判断だと捉えてください。

つらい人間関係に耐え続ける必要はありません。

あなたが安心して働ける場所は、きっとほかにあります。

上司や同僚との温度差がすれ違いを生みやすいから

職場の温度差は、認識のズレや誤解によるストレスを引き起こしやすくなります。

- 前提の共有ができていない

- 期待値や優先度の違い

- 遠慮によって本音が言えない

「伝えたはずなのに、なぜ分かってもらえないんだろう」など、こうした感情は、相手との温度差があるときに起こりやすいものです。

同じ職場で働いていても、役職・立場・経験によって見えている景色は違います。

前提の認識にズレがあるままコミュニケーションを続けた結果、「なんでそんなことも分からないの?」という摩擦が生まれてしまうのです。

決めつける前に、「背景が違うだけかもしれない」と捉えることで、無用な対立を避けやすくなります。

加えて、日常的に小さな確認や補足の言葉を添えることで、ズレを修正しやすくなるでしょう。

温度差は悪ではなく、違いを埋めるためのコミュニケーションの起点として捉えてみてください。

コミュニケーションが不足すると誤解や孤立を招くから

職場でのコミュニケーションが減ると、ほんの些細な認識の違いが誤解や孤立感につながります。

「伝えたつもりだったのに」「冷たくされた気がする」と感じる場面は、実はお互いに話す機会が少なかったことが原因かもしれません。

仕事に追われて必要最低限のやりとりだけになっていると、相手の考えや意図を深く知ることが難しくなります。

表情や口調の機微を感じ取る機会も減り、不安や誤解が生まれやすくなるのです。

また、報連相が少ない状態では、周囲から「勝手に動いている」と誤解されることもあります。

業務の遅延やミスが積み重なる状態が続くと、評価や信頼にも影響してしまいます。

大切なのは、関係性をつなぐ意識的なひと言です。

たとえば、「いま少し立て込んでいて、〇〇の件は午後に確認します」と一声かけるだけでも、相手の安心感は変わります。

「伝える努力」を怠らないことが、職場での信頼関係を育て、無用な誤解や孤立を防ぐ鍵になります。

職場内の固定された人間関係が逃げ場をなくすから

職場の人間関係が固定化されている環境では、逃げ場がなくなることがあります。

たとえば、いつも同じメンバーとチームを組んでいたり、配属先が長期間変更されなかったりすると、関係性の変化が起こりにくくなります。

- 一度築いた上下関係が変わらずプレッシャーになる

- 苦手な相手との関係を断ち切る機会がない

- 愚痴や相談の相手すら選びにくい

このような環境では、関係がこじれた場合の修復が難しくなり、精神的に追い詰められやすくなります。

さらに、周囲の目を気にして本音を言いづらい状態が続くと、ストレスが蓄積しやすくなる点にも注意が必要です。

対策としては、外部とのつながりを持つことや、異動を希望するなど、自分なりの逃げ道を意識して持つことが大切です。

人間関係が固定された環境に身を置いている場合こそ、自分を守る視点を持つことが、健やかな職場生活を続けるためのカギになります。

感情を押し殺す場面が多く心の余裕が削られるから

職場では時に、本音や感情を抑えなければならない場面が続くことがあります。

感情を押し殺すことが日常になると、次第に心の余裕が奪われていくので注意が必要です。

例えば、感情を抑え続けると、下記のような影響が表れます。

- 小さな不満が積み重なりストレスの原因になる

- 自分の価値観を見失いやすくなる

- 周囲と建設的な関係が築きにくくなる

感情を我慢し続けることは、協調性ではなく自己否定につながる可能性があるため注意が必要です。

ストレスを溜め込まずに発散する工夫として、感情を無理なく吐き出すための具体的な方法と効果を整理してみましょう。

| 手段 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 周囲に話す | 信頼できる人にこまめに話す | 感情を外に出して軽くできる |

| 違和感を言葉にする | 小さなモヤモヤを言語化する | 自分の気持ちを整理できる |

| 表現習慣をもつ | 日記やメモで感情を吐き出す | 内面のガス抜きになる |

上記のように、無理なく気持ちを表現する手段を持つことで、心の余裕を少しずつ取り戻すことができます。

感情を抑えすぎない環境づくりが、健やかな職場生活につながります。

職場の人間関係の対処法はストレスによる心身の不調を防ぐ早期対応が重要

職場でのストレスが蓄積すると、知らず知らずのうちに心と体のバランスが崩れていきます。

人間関係の悩みは表に出にくい分、影響が深刻になりやすいのが特徴です。

気づかないうちに心のエネルギーが奪われ、身体的な症状として現れることもあります。

限界を迎える前に小さな異変に気づくことが、自分を守る第一歩です。

以下では、心身に出やすいストレスのサインを3つの側面に分けて解説します。

早期対応によって深刻な状態を回避することができます。

一人で抱え込まず、必要に応じて相談や休息を取り入れましょう。

無気力や不眠など心の疲労が積み重なりやすい

職場の人間関係に強いストレスを感じ続けていると、心の疲れが少しずつ蓄積していきます。

表面的には元気に見えても、内面では「やる気が出ない」といった感情が続き、無気力な状態に陥ることも少なくありません。

また、脳が緊張状態のまま夜を迎えると、寝つきが悪くなったり夜中に目が覚めたりと、睡眠の質が低下します。

結果として疲れが取れず、仕事への意欲も低下する悪循環に陥ります。

「ちょっとした疲れだろう」と放置してしまうと、心の余裕がどんどん失われていきます。

放置された疲れは、見えないところでじわじわと広がり、思わぬ影響を及ぼします。

- 心の余裕が失われていく

- 集中力が低下する

- 人とのコミュニケーションが億劫になる

集中力の低下や睡眠の乱れなどの心身の不調が現れはじめたら、心が限界を迎えつつあるサインかもしれません。

日常生活や仕事に支障をきたす前に、早めに自分の状態を見つめ直しましょう。

気持ちを言葉にして整理したり、信頼できる人に話すなど、早い段階でストレスを発散する手段を持つことが大切です。

体調不良や出社困難など身体にも影響が出てくる

ストレスの影響は心だけにとどまらず、身体にも確実にあらわれます。

特に人間関係に悩みを抱え続けていると、自律神経が乱れ、頭痛や腹痛、肩こり、動悸、めまいなどが日替わりで現れることがあります。

症状が進行すると、身体が出社を拒否するような状態になることもあります。

| 状態 | 具体的な症状 | サインの意味 |

|---|---|---|

| 朝の倦怠感 | 布団から出られない | 体が強く拒否している |

| 腹部の違和感 | 出勤前にお腹が痛くなる | ストレスに身体が反応している |

| 継続的な不調 | 日替わりの頭痛・めまいなど | 心身の限界が近づいている |

慢性的な頭痛や食欲不振、気分の落ち込みなどの症状は単なる疲れではなく、身体がストレスに悲鳴を上げているサインです。

中には「サボっていると思われたくない」と無理に出勤を続ける人もいますが、無理を重ねるほど症状は悪化してしまいます。

体に異変を感じたときは、まずは休養を優先し、自分を責めず身体の声に耳を傾けましょう。

必要に応じて医療機関や専門家のサポートを受けることも大切です。

適切な対処をしないと休職や退職につながるリスクがある

人間関係によるストレスが限界を超えると、心身の調子を崩すだけでなく、仕事を続けること自体が困難になる場合もあります。

実際に、ストレスによる休職・退職に至った人の多くが「もう少し早く対処していればよかった」と後悔の声を漏らしています。

「自分はまだ大丈夫」と思っている方も、以下のチェック項目を一度確認してみてください。

| チェック項目 | 背景にある危険信号 | 推奨される行動 |

|---|---|---|

| 週末も仕事のことが 頭から離れない | 慢性的な精神的緊張状態 | 意識して休息や趣味の時間を確保 |

| 職場の人と話すのが 怖いと感じる | 人間関係への強いストレス | 信頼できる相手に悩みを共有 |

| 出社を考えるだけで 憂うつになる | 心身の限界が近づいている | 有給取得や休職制度の活用 |

| 朝になると動悸や 吐き気がする | 自律神経の乱れによる身体反応 | 医療機関への相談を検討 |

| 誰にも相談できず 孤独を感じる | 支援の不足による心理的孤立 | 社内外の相談窓口を活用 |

ストレスを抱えた状態で無理を続けてしまうと、「自分にはもう能力がないのでは」と自己否定感が強まり、仕事への自信を失ってしまうことがあります。

参考:過去1年間にメンタルヘルス不調で1カ月以上休業・退職した労働者がいた事業所割合は10.1%

このような状況を避けるためには、不調のサインを軽視せず、早い段階で小さな対策を積み重ねていくことが大切です。

たとえば、日々の業務の見直しや働き方の調整、信頼できる上司への相談など、環境を改善するための行動を起こすことが回復のきっかけになります。

「がんばりすぎる前に休む」という選択肢を持つことは、自分を甘やかすことではありません。

むしろ、長く健康に働き続けるために必要な“戦略的な判断”です。

職場の人間関係を改善するには信頼関係と伝え方の工夫が効果的

職場の人間関係がスムーズになると、業務の効率化やストレスの軽減にもつながります。

信頼を築く土台となるのは日々のやりとりです。

伝え方を少し意識するだけで、誤解や摩擦を防ぐことが可能です。

相手との距離を縮めるには、感情面への配慮や情報の共有方法を見直すことがカギになります。

タイプの違いを理解し、否定せず受け止める姿勢が信頼を深める第一歩になります。

ここからは、具体的な行動例と効果について見ていきましょう。

すぐに実践できる工夫を取り入れることで、働きやすい職場環境づくりが進みます。

小さな積み重ねが職場の空気を変えるきっかけになります。

順を追って一つずつ試してみましょう。

挨拶や共感を意識した日常のコミュニケーションを見直す

職場の人間関係を改善する第一歩は、日常の小さなコミュニケーションを見直すことです。

なかでも、挨拶や共感の言葉が与える印象は想像以上に大きなものがあります。

以下に、シチュエーション別のひと言と効果を整理してみましょう。

| シチュエーション | 心の距離を縮める一言 | 効果 |

|---|---|---|

| すれ違いざま | おはようございます | 相手との心理的な距離が縮まる |

| 退勤時 | お疲れさまです | 丁寧な印象を残せる |

| 話を聞いたとき | それは大変でしたね | 共感が伝わりやすくなる |

| 異なる意見を聞いたとき | なるほど、そういう見方もありますね | 相手の考えを尊重していると伝わる |

職場での信頼関係を築くためのコミュニケーションは、無理に会話を盛り上げたり、馴れ合いの関係を目指したりするものではなく、あくまで自然体で相手を尊重する姿勢を示すことが目的です。

関係がぎくしゃくしていると感じたときこそ、自分から挨拶や気づかいを丁寧に行うことで、関係性が変わるきっかけが生まれるかもしれません。

報連相の頻度と伝え方を整えるだけで関係性が良くなる

職場の人間関係は、日常的な「報告・連絡・相談(報連相)」のやり方次第で大きく変わります。

特に、報連相の頻度やタイミング、言葉の選び方を少し意識するだけで、相手との信頼関係はぐっと深まります。

- 進捗共有を習慣にして安心感を生む

- 問題は早めに報告し、対応方針を添える

- 背景や感情も伝えて理解を深める

たとえば、進捗を定期的に共有しておくと、上司や同僚に安心感を与えることができ、必要以上に口出しされたり、疑念を抱かれたりするリスクが減ります。

また、問題やミスがあった場合には早めに報告し、今後の対応も添えて伝えると、責任感のある印象につながります。

伝え方の工夫も重要です。

事実だけを述べるのではなく、「なぜそうしたのか」といった背景を補足することで、相手の理解度が高まり、不要な誤解を防ぐことができます。

報連相は義務ではなく、信頼関係を築くための手段と捉えることが大切です。

相手のタイプを理解することで感情的摩擦を減らせる

職場ではさまざまな性格や価値観を持った人が働いているため、衝突やすれ違いを完全に避けるのは難しいものです。

だからこそ、相手のタイプを理解し、相手に合った接し方を意識することで、感情的な摩擦を最小限に抑えることができます。

実際に、コミュニケーションの傾向や思考タイプに合わせて工夫をするだけで、やりとりがスムーズになり、無用なストレスも軽減されます。

- 論理思考タイプ

▶ 感情ではなく根拠や数字を添えて説明する - 感情タイプ

▶ 共感の言葉を先に伝えてから話を進める - 慎重タイプ

▶ 決断を急がせず、考える余地を与える - 行動派タイプ

▶ スピード感を持って連携をとる

「自分の常識は他人の非常識」と言われるように、相手の価値観を一度受け入れることが、良好な関係構築への第一歩です。

そのうえで、接し方を少し工夫するだけで、無用な衝突やストレスを避け、建設的な関係を築くことが可能になります。

否定せずに受け止める姿勢が信頼を積み上げる

人間関係を築くうえで、相手の意見や感情を否定せず、いったん受け止める姿勢は非常に重要です。

とくに職場では、立場や年齢、経験の違いから意見がぶつかる場面がよくあります。

- まずは相手の話を最後まで遮らずに聞く

- 「なるほど」「そう考える人もいる」と言葉で受容を示す

- 自分の意見を言う前にワンクッション置く

- 共通点を見つけて「ここは同じですね」と伝える

- 違う意見にも過剰に反応せず冷静に受け止める

こうした工夫を意識することで、対話の中で相手の心を開きやすくなり、信頼関係の土台が築かれていきます。

ところが、すぐに反論するのではなく、「そういう考え方もあるんですね」とまずは受け止めることで、相手の心を開くきっかけが生まれます。

否定されると人は無意識に心を閉ざし、自分の立場を守ることに意識が向いてしまうため、意見を交わしたり協力し合ったりする関係が築きにくくなります。

もちろん、すべてに同意する必要はありません。

意見が異なる場合でも、「私はこう思っています」と自分の考えを丁寧に伝えることで、互いに尊重し合える関係が築かれていきます。

否定から入るのではなく、まずは受け止める姿勢を意識することで、職場の人間関係は少しずつ好転していくでしょう。

職場での人間関係を割り切るメリットは要以上に傷つかずに済むこと

職場の人間関係に疲れやすい人にとって、すべてを良好に保とうとするのは大きなストレス源になりかねません。

仕事と割り切ることで不要な感情の揺れを抑え、冷静に対処できるようになります。

相手と適度な距離感を保ち、心の中に一線を引くことも、自分を守る手段の一つです。

過度な期待を手放すことで、無用なイライラや落ち込みを減らすことが可能です。

ここからは、傷つかないための「割り切り方」を3つに分けて解説していきます。

過度な期待や依存から解放されることで、働くうえでの安心感が生まれます。

どれも実践しやすい考え方ばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。

「職場は仕事をする場」と割り切ると気が楽になる

職場での人間関係に悩みやすい人ほど、周囲とうまくやろうと気を使いすぎてしまう傾向があります。

「嫌われたくない」「良い人でいたい」という思いが強くなると、相手の言動に一喜一憂し、必要以上に疲れてしまいます。

人間関係のストレスを減らすために有効なのが、「職場はあくまで仕事をする場所」と割り切って考えることです。

職場の人とは必ずしも心を通わせる必要はなく、一定の距離感を保ったうえで、業務に必要なやり取りができれば十分です。

もちろん、職場の人間関係で仲良くなれれば理想的な状況ではありますが、最初から深い親密さを求めることを前提にすると関係がこじれたときのストレスが大きくなります。

職場の人間関係を無理に深めようとせず、適度な関係性で留めておくことで、精神的な負担が軽減されます。

「この人とは仕事上の付き合い」と自分の中で線引きすることで、他人の言動に振り回されることが減り、自分らしい働き方がしやすくなるでしょう。

心の境界線を持つことで相手に左右されにくくなる

職場での人間関係において重要なのが、自分と他人との間に「心の境界線」を持つことです。

「感情の境界線を意識するという考え方」は、自分の感情と相手の感情を切り分けて考える意識のことを指します。

たとえば、上司の機嫌が悪い日や、同僚が素っ気ない態度を取ったときに、「自分が何か悪いことをしたのでは」と不安になることがあります。

しかし、こうした反応をいちいち自分の責任と結びつけてしまうと、常に人の顔色を伺い続けることになり、心がすり減っていきます。

相手に振り回されないためには、どんな場面でも自分軸を意識しておくことが大切です。

- 相手の態度=自分の評価ではない

- 他人の感情は他人の責任と捉える

- 相手の問題に必要以上に巻き込まれない

- 「自分の感情は自分が守る」という意識を持つ

- 距離を取ることは無関心ではなく自己防衛

心の境界線を引くことで、相手の問題は相手のものと冷静に捉えられるようになります。

感情の境界線を意識するという姿勢は、無関心とは違い、自分を守るための健全な距離感です。

誰かの機嫌や感情をすべて自分ごととして受け止める必要はありません。

自分の感情は自分が守るという意識が、人間関係に振り回されない心の安定をもたらしてくれます。

期待値を下げることで対人関係の摩擦を減らせる

人間関係において摩擦が起こりやすい原因の一つが、「こうしてほしい」「普通はこうするはず」といった相手への期待です。

職場でも、「自分が気遣ったんだから、相手も同じように返してくれるだろう」といった期待が裏切られると、落胆や怒りにつながりやすくなります。

ストレスを軽減するには、そもそも他人に高い期待を持ちすぎないことが効果的です。

たとえば、「あの人はこういう人だから」とある程度割り切って接すれば、思い通りにいかなくても傷つかずに済みます。

特に、仕事のやり方や価値観が異なる相手に対しては、「自分とは違う考え方なんだな」と一歩引いて受け止める姿勢が、トラブル回避につながります。

一定の距離を保った関わり方は相手を見下すという意味ではなく、自分の感情を守るためのスタンスです。

職場では多様な人と関わる以上、すべての人とわかり合えるとは限りません。

期待値を調整することで、自分の心に余裕が生まれ、穏やかに人と関われるようになるでしょう。

どうしても辛いなら環境を変えることも有効な解決策

心身に限界を感じるときは、いまの環境を変えることが現実的な選択肢になります。

同じ職場内でも配置転換や相談先の変更だけで状況が大きく改善されるケースもあります。

さらに、転職や副業など視野を広げることで精神的な余裕が生まれやすくなります。

自分らしく働ける居場所を見つけるための一歩として、まずはできることから始めてみましょう。

ここからは、心を守る具体的な行動として有効な3つの方法を見ていきます。

自分に合ったアプローチを見つけるために、ひとつでも行動に移すことが大切です。

それぞれの方法にはメリットがあり、試す価値があります。

いまの状況に応じて、柔軟に取り入れてみてください。

社内異動や産業医への相談で状況が変わることもある

人間関係の悩みを我慢し続けると、心身ともに疲弊してしまう可能性があります。

しかし、必ずしも職場を離れなければならないわけではなく、社内の仕組みを活用することで状況を改善できる場合もあります。

たとえば、部署異動を申し出ることで人間関係のリセットが可能になることがあります。

今の環境が明らかに合っていない、特定の人との関係が負担になっていると感じているなら、異動という選択肢を検討する価値は十分にあります。

- まずは信頼できる上司や人事に相談

- 必要に応じて部署異動の希望を伝える

- 産業医がいれば心身の状態を相談する

- 医師の意見があれば職場調整に活かされる

また、会社に産業医が在籍している場合は、業務の負担や人間関係によるストレスについて相談することもできます。

医師からの意見があることで、職場側も配慮や対応を取りやすくなることが期待できます。

自分の心と身体を守るために必要な判断のひとつです。

無理に耐え続けるのではなく、「変える」という選択肢を持つことで、気持ちが少し楽になることもあります。

転職を視野に入れることで心に余裕ができる

今の職場で努力しても状況が改善されない場合、転職を視野に入れてみることも有効です。

「転職=すぐに辞めること」と捉えるのではなく、「いつでも別の道を選べる」という感覚を持つことで、心に余裕が生まれます。

人間関係の悩みが原因で仕事がつらいと感じている場合、環境そのものを変えることで解決するケースは少なくありません。

同じような悩みを繰り返さないためにも、自分に合った職場環境や企業風土を見極めていく視点が必要です。

たとえば、少人数の職場やフルリモート勤務、柔軟な働き方が可能な職場など、働きやすさを重視した転職先を探すことは、心身の安定につながる大切なステップです。

現在の職場環境や自分のキャリアの方向性を見直したうえで、実際に転職を視野に入れて行動することを決めたら、準備段階で意識すべきことがあります。

| やるべきこと | 理由・目的 |

|---|---|

| 自己分析を行う | 次の職場で何を求めるか明確にするため |

| 転職条件を整理 | 譲れない条件や優先順位を把握する |

| 履歴書・職務経歴書を準備 | スムーズに応募できるよう備える |

| 転職エージェントを活用 | 非公開求人や客観的なアドバイスが得られる |

| 在職中に活動開始 | 収入や精神的な安定を保ちながら進める |

今すぐ辞める必要はなくても、「いざとなれば動ける」という状態にしておくことで、不安を抱えた日々から少し距離を置くことができるでしょう。

職場以外に安心できる居場所を確保することも有効

人間関係によるストレスが強くなったとき、職場とは別に安心して過ごせる「自分の居場所」を持つことは、心の安定にとって非常に大きな支えになります。

- 職場とは別の居場所が心を守る

- 趣味・地域・家族との時間が支えに

- 視野を広げ悩みを相対化できる

たとえば、趣味の集まりや地域の活動、オンラインコミュニティ、昔からの友人との関係など、職場とは無関係なつながりがあることで、視野が広がり、職場での悩みを相対化することができます。

また、家庭や信頼できる家族との時間、ペットとのふれあいなど、仕事以外の場所に癒しや安心を感じられる場を持っておくことで、気持ちの切り替えがしやすくなります。

仕事がすべてになってしまうと、人間関係の悩みも深刻化しやすくなります。

だからこそ、職場とは別の「逃げ場」や「戻れる場所」を意識的に確保しておくことが、健やかに働き続けるうえでの大きな支えとなるのです。

職場の人間関係に悩まないために自分を守る習慣を整えよう

- 相手より自分の関わり方を見直す

- ストレス対処法を複数持つ

- 習慣化が心の余裕を生む

職場の人間関係に悩まないためには、まず自分の心を守る意識が大切です。

相手を変えることはできなくても、自分の関わり方や距離の取り方は変えられます。

ストレスを感じたときは無理に我慢せず、以下のような対処法を意識して取り入れてみてください。

| 対処法 | 効果・目的 |

|---|---|

| 距離を取る | 一時的に関係性から離れて気持ちを落ち着ける |

| 誰かに相談する | 客観的な意見を得て思考の整理ができる |

| 職場以外の居場所を持つ | 視野が広がりストレスを相対化できる |

自分なりのストレス対処法をあらかじめ持っておくことが、長く健やかに働き続けるための支えになります。

人間関係で疲れやすい人ほど、自分を守る習慣を整えることで、気持ちに余裕が生まれ、必要以上に傷つかずに済むようになります。

小さな工夫の積み重ねが、心をすり減らさずに働く力になります。できることから、少しずつ整えていきましょう。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)