「人間関係に疲れた」

「人と会った後に、どっと疲れが押し寄せてくる」

ふとした瞬間に、もう誰とも話したくないと感じてしまうことはありませんか?

仕事でもプライベートでも、誰かと関わる機会は避けられないものです。

周りに気を使いすぎてしまい、家に帰るとひとりでぐったりしてしまうなんてこともあるでしょう。

- 過度な気遣い

- 完璧主義

- 本音を言えない

- 自己評価が低い

むしろ、相手に誠実に向き合おうとする、あなたの優しさや真面目さが、心を消耗させているのかもしれません。

実は、仕事でのストレスの内容として、「職場の人間関係」を挙げる人が最も多いです。

参考:厚生労働省|労働者調査-悩み

当記事では、なぜ人間関係に疲れるのか、原因や疲れやすい人の特徴、ストレスへの対処法を紹介しています。

自分らしい人付き合いを取り戻すためのヒントを見つけられるよう、ひとつずつ整理していきましょう。

あなたの「心のエネルギー消耗」

原因チェック

最近「人間関係に疲れたな…」と感じる原因を探ってみましょう。

簡単な8つのチェックで、

あなたの「疲れの原因」を探るヒントが見つかるかも。

このページ内の診断機能は、皆さまのセルフチェックをサポートし、ご自身の状態を客観的に見るための一つのきっかけを提供するものです。医学的な診断に代わるものではありません。心身の不調が続く場合は、決して一人で抱え込まず、ご家族や信頼できる友人、あるいは医師やカウンセラーといった専門家にご相談ください。

| 相談先 | |

|---|---|

| 精神保健福祉センター | 厚生労働省|全国の精神保健福祉センター |

| 電話相談窓口 | 厚生労働省|まもろうよこころ |

| 働く人の悩みホットライン | 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 |

| 若者総合相談センター | こども家庭庁|こども・若者育成支援 |

本記事では、数あるオンライン心療内科・精神科の中から、信頼できるクリニックを厳選してご紹介します。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

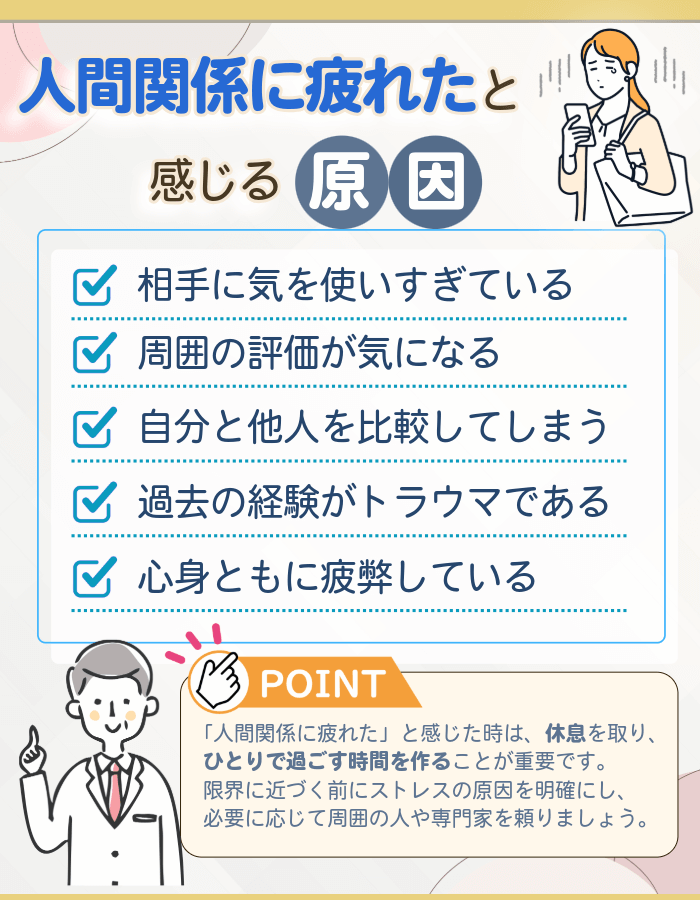

人間関係に疲れたと感じる主な原因

誰かと会って話したあとに、「なんだかどっと疲れたな…」と感じることはありませんか?

人間関係に疲れたと感じる原因は、主に以下のとおりです。

- 相手に気を使いすぎて本音を言えない

- 自分に自信が持てず周囲の評価が気になる

- 他人と比較して勝手にプレッシャーを感じてしまう

- 過去の経験がトラウマになっている

- 精神的にも体力的にも疲弊している

人との関わりでは、相手の表情を読んだり、次に何を言おうか考えたり、実はすごく頭と心を使っています。

心と体の両方が限界に近づく前に、自分は何が原因で疲れているのかを整理してみてください。

あなたの「心の消耗度」

レーダーチャート診断

10個の質問に答えて、今のあなたの心のバランスをチェックしてみましょう。

最近、人付き合いで心がすり減っていませんか?

簡単な10個のチェックで、あなたの「疲れの原因」を探ってみましょう。

あなたの心の消耗パターン

相手に気を使いすぎて本音を言えない

「相手を傷つけたくない」「場の空気を悪くしたくない」

上記のように、相手に気を使いすぎて本音を言えないのは、人間関係に疲れる主な原因です。

気配りは素晴らしい才能の一つですが、常に相手の顔色をうかがい、頭の中をフル回転させて言葉を選ぶのには相当な労力がかかります。

いい人を頑張りすぎていませんか?

当てはまるものをチェックしてみましょう

- 意見が違っても、反論せずに黙ってしまう

- 自分の話をするより、相手の話を聞く方が楽だと感じる

- 誰かと会った後、言動を思い出して一人反省会が始まる

- 「たすけて」と言うのが苦手で、一人で抱え込みがち

- 人からどう見られているかが、いつも頭のどこかにある

3つ以上当てはまったら、少しお疲れ気味のサインかもしれません。

また、自分の心に嘘をつき続けていると、本当の自分がだんだん見えなくなってしまいます。

誰かのために仮面を被るのは今日でおしまいにして、まずは小さな本音を言葉にしてみてください。

あなたらしさを取り戻すことで、人と会うたびに疲れてしまう状態を抜け出しましょう。

自分に自信が持てず周囲の評価が気になる

人間関係に疲れたと感じる原因には、自分に自信が持てず周囲の評価が気になることもあります。

自分の中に「これでいいんだ」という評価軸がないと、他人の評価が自分の価値であるかのように感じてしまいます。

そのため、相手のささいな行動に一喜一憂して、あなたの心はいつもぐらぐら揺れ動いている状態です。

- 今日できたことやがんばったことを、寝る前に3つ数える

- 他人のSNSを見る時間を、1日15分減らす

- 「みんなが」ではなく「あの人が」そう思っただけ、と主語を小さく考える

- 自分の「好き」や「心地いい」を、どんな小さなことでもメモしてみる

正解を探し、周囲に認められようと頑張り続けることは、終わりのないマラソンのようなものです。

他人からの評価に振り回されないよう、スルースキルを身につけてみましょう。

他人と比較して勝手にプレッシャーを感じてしまう

他人と比較してしまうと、自分にプレッシャーを感じてしまうことがあります。

SNSで周囲の人々の成功や幸せそうな姿を目にすると、自分も同じようにしなければならないと感じてしまい、焦りや不安が募ります。

| 比較しがちな 項目 | 感じやすいプレッシャー | 視点の転換・見直し方 |

|---|---|---|

| 収入 キャリア | 自分も成功しなければならない | 「自分のやりたいことは何か」 に焦点を戻す |

| SNSの投稿 | 幸せに見えて 自分との差に落ち込む | 投稿は一部の切り取りだと 意識して距離をとる |

| ライフステージ 結婚・出産など | 人生の遅れを感じてしまう | 自分のタイミングを 大切にすることが必要 |

| 資格・スキル | 焦りや無力感が増す | 昨日の自分と比べて 小さな進歩を見つけてみる |

しかし、人それぞれのペースや価値観があり、他人と同じ道を歩む必要はありません。

自分の目標や価値観を大切にし、自分自身のペースで進むことが大切です。

他人と比較するのではなく、過去の自分と比べて成長を感じることが、自信を取り戻す一歩になります。

過去の経験がトラウマになっている

過去のつらい経験が心の奥に残っていると、人間関係に対する不安や恐れが生まれやすくなります。

たとえば、過去に信頼していた人から裏切られた経験があると、新しい関係でも同じことが起こるのではないかと警戒してしまい、心を開けなくなることがあります。

過去のトラウマに対するよくある反応

- 信頼していた人からの裏切り

人を信用できなくなり、常に警戒してしまう - いじめや職場でのハラスメント

同じ状況になると強い不安が押し寄せる - 否定され続けた過去

自己否定が強まり、他人の目が気になる - 感情を抑え込んでいた経験

感情表現が苦手になり、誤解されやすい

また、過去のいじめやハラスメントの記憶がフラッシュバックし、似たような状況に直面すると、強いストレスや不安を感じることもあります。

上記のような反応は、心が自分を守ろうとする自然な防衛反応ですが、過度になると人間関係を築くことが難しくなります。

過去の経験が現在の人間関係に影響を与えていると感じたら、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。

精神的にも体力的にも疲弊している

人間関係に疲れたと感じる原因の一つに、精神的にも体力的にも疲弊していることが挙げられます。

日々の生活や仕事でのストレスが積み重なると、心と体の両方に影響を及ぼし、他人との関わりを避けたくなることがあります。

ストレスが溜まっている状態のときは、まず自分自身の疲れに気づき、適切な休息を取ることが大切です。

| 症状 | 対処法の例 |

|---|---|

| 朝起きるのがつらい | 睡眠時間を確保し リラックスする時間を持つ |

| 食欲がない 過食してしまう | バランスの良い食事を心がける |

| 人と話すのが億劫に感じる | 一人の時間を大切にし 無理に交流しない |

| 仕事や家事に集中できない | 休息を取り タスクを整理する |

| 気分が落ち込みやすい | 信頼できる人に相談する |

特に、上記の症状が続く場合は、心身の疲れが蓄積しているサインかもしれません。

無理をせず、自分自身を労わる時間を持つことが大切です。

必要であれば、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。

人間関係に疲れたときに取るべき3つの行動

人間関係に疲れたときは、無理に頑張るよりも「いったん立ち止まる」ことが大切です。

心がすり減っている状態で誰かに気を使い続けると、ますます疲れが溜まってしまいます。

- 相手との距離を保ち無理に合わせすぎない

- 自分だけの時間を確保して心を落ち着かせる

- 信頼できる人に相談する

相手の期待に応えようと自分を押し殺してしまったり、予定を詰め込みすぎて一人時間がなくなったりすると、心も体も休まるタイミングを失ってしまいます。

そのため、まずは相手と距離をとり、一人の時間を意識的につくることで心を落ち着かせてあげましょう。

\頼み事や誘いをなかなか断れない方必見/

角が立たない「スマートな断り方」セリフ生成ツール

「相手」と「状況」を選ぶだけで、人間関係を壊さない、あなたにピッタリの断り方が見つかります。

Q1断る相手は誰ですか?

Q2どんな状況ですか?

からのを、

スマートに断るには…

相手との距離を保ち無理に合わせすぎない

人間関係に疲れたと感じたときは、相手との距離感を見直してみましょう。

無理に相手に合わせ続けると、自分の気持ちが置き去りになり、ストレスが溜まってしまいます。

| 【状況別】相手との距離の取り方 | |

|---|---|

| 相手の誘いを 断れない | 「予定がある」と伝える |

| 自分の意見を 言いづらい | 「少し考えさせて」と返す |

| SNSのやり取りが 負担になっている | 通知をオフにしてみる |

| 相手の言動に 振り回されている | 一歩引いて見守るようにする |

| 一人の時間が足りない | 意識的に自分の時間を 確保してみる |

人それぞれ考え方が異なるため、相手のすべてを受け入れようとする必要はありません。

相手との適度な距離を保つことは、自分の心のバランスを保つうえでも大切なスキルになります。

自分だけの時間を確保して心を落ち着かせる

相手との距離感をとることができたら、つぎは自分だけの時間を確保して心を落ち着かせましょう。

誰かといる間は、気づかないうちにずっとアンテナを張り詰めている状態になりがちです。

そのため、一人時間を意識的につくってアンテナのスイッチをそっとオフにしてあげてください。

心を落ち着かせる一人時間の過ごし方

- 好きな香りの入浴剤でお風呂にゆっくりつかる

- 心が落ち着く音楽や自然の音を聴く

- 肌ざわりのいいブランケットにくるまって寝る

- 夢中になれる映画やドラマ、アニメを一気に観る

- パズルや編み物など単純作業に没頭する

- ただただ窓の外を眺めてボーっとする

難しく考えなくて大丈夫なので、静かな場所で好きなことをしてみてください。

誰にも気を使わない時間が、からっぽになったあなたのエネルギーを、ゆっくりと満たしてくれるはずです。

信頼できる人に相談する

一人の時間を過ごして心が少し落ち着いたら、「誰かに話してみる」ことを試してみましょう。

心の中にあるモヤモヤとした気持ちを言葉にして外に出すだけで、不思議と軽くなることがあるかもしれません。

- 相手の話を遮らずに最後まで聞いてくれる人

- 「でも」「だって」と否定から入らない人

- 相手の気持ちに「わかるよ」と寄りそってくれる人

- 口が堅く、話を他に広めない人

あなたのことを否定せずに、ただ「そうなんだね」と話を聞いてくれる人が周りにいればきっと大丈夫です。

うまく話せなくても気にせず、つらい気持ちを共有することをゴールに信頼できる人にありのままを打ち明けてみましょう。

人間関係で疲れたと感じやすい人の特徴

人間関係で疲れたと感じやすい人には、いくつか共通する特徴があります。

- 周りに気を使いすぎて自分の意見を言えない

- 感受性が豊かで人の言動に敏感すぎる

- 内向的で1人の時間を大切にする

- 完璧主義で人間関係にも理想を求めてしまう

自分よりも相手を優先してしまう気質や、人の感情に過敏に反応する性格が、知らず知らずのうちに心の負担を増やしています。

また、自分にも人にも理想を求めすぎることで、人間関係に疲れを感じることがあるかもしれません。

自分が人間関係で疲れやすい人の特徴に当てはまるかを以下の心理テストで確認してみてください。

周りに気を使いすぎて自分の意見を言えない

周囲に気を使いすぎて自分の意見を言えないのは、人間関係で疲れやすい人の特徴の一つです。

相手の気持ちを尊重しようとするあまり、自分の考えや感情を抑えてしまい、結果としてストレスや疲労感が蓄積されることがあります。

| 状況 | 対処法の例 |

|---|---|

| 相手の反応が気になって 意見を言えない | 自分の考えを紙に書き出して整理する |

| 自分の意見を 伝えるのが怖い | 少人数の場で意見を述べる練習をする |

| 相手に嫌われたくないと感じる | 自分の価値観や感情を大切にする |

| 意見を言っても 否定されるのではと不安 | 信頼できる人に相談して フィードバックを得る |

| 自分の意見が 間違っているのではと感じる | 自分の考えを肯定し、自信を持つ |

上記のような状態が続くと、自己主張ができずに不満がたまり、人間関係に対して疲れを感じるようになります。

自分の気持ちを適切に伝えることは、健全な人間関係を築くために重要です。

まずは、自分の意見や感情を認識し、少しずつ表現する練習をしてみましょう。

感受性が豊かで人の言動に敏感すぎる

感受性が豊かで人の言動に敏感すぎると感じる方は、相手のちょっとした表情や言葉に過剰に反応してしまい、心が疲れやすいです。

たとえば、上司の機嫌が悪そうだと「自分のせいかもしれない」と思い込み、不安になることがあります。

自責の状態が続くと、自己評価が下がり、人間関係に対するストレスが増してしまいます。

| 状況 | 対処法の例 |

|---|---|

| 相手の表情や言葉に 過剰に反応する | 自分の感情をノートに書き出して整理する |

| 他人の機嫌に 左右されやすい | 相手の感情は自分の責任ではないと認識する |

| 自己評価が下がりやすい | 自分の長所や成功体験を振り返る |

| 人間関係にストレスを感じる | 一人の時間を大切にし、リラックスする |

| 感情のコントロールが難しい | 深呼吸や瞑想などのリラクゼーションを試す |

自分の感受性を理解し、適度な距離を保つことが、心の負担を軽減する一歩となります。

感受性が豊かで人の言動に敏感すぎる人ほど、スルースキルを身につけていくことが大切でしょう。

内向的で1人の時間を大切にする

内向的な性格で一人の時間を大切にする人は、人間関係において疲れを感じやすい傾向があります。

他者との交流がエネルギーを消耗するため、長時間の対人関係が続くと心身ともに疲弊してしまいます。

- 静かな場所で過ごすだけでも心が整う

- 予定が詰まりすぎていないか振り返る

- 断ることに罪悪感を持ちすぎない

- 会話が続かないときは無理に盛り上げなくていい

- 少人数や一対一の関係を大切にする

自分のペースで過ごす時間を確保し、無理のない範囲で人と関わることが重要です。

また、適度な距離感を保ちつつ、信頼できる人との深い関係を築くことで、安心感を得ることができます。

自分の特性を理解し、無理をせずに人間関係を築くことが、心の健康を保つ鍵になるでしょう。

完璧主義で人間関係にも理想を求めてしまう

完璧主義の傾向が強いと、人間関係にも理想を求めすぎてしまい、結果として疲れを感じやすくなります。

自分にも他人にも高い基準を設定し、それに達しないと不満やストレスを感じることがあります。

完璧を求める状態が続くと、相手の些細な言動にも敏感になり、関係がぎくしゃくする原因となります。

| 特徴 | 対処法 |

|---|---|

| 他人に高い基準を求めてしまう | 相手の個性や価値観を尊重する |

| 自分の理想と現実のギャップに悩む | 完璧を目指すのではなく 最善を尽くすことに焦点を当てる |

| 相手の些細な言動に敏感になる | 相手の意図を過剰に読み取らず 事実を客観的に捉える |

| 自己否定感が強まる | 自分の努力や成果を認め 自己肯定感を高める |

また、自分の理想と現実のギャップに悩み、自己否定感が強まることもあります。

人間関係において完璧を求めることは、かえって関係を難しくする要因となるため、柔軟な考え方を持つことが大切です。

相手の個性や価値観を尊重し、自分自身にも過度なプレッシャーをかけないよう心がけましょう。

人間関係に疲れたときの対処法はストレスを溜め込まない

人間関係に疲れたときは、ストレスを溜め込まずに適切に対処することが重要です。

ストレスを放置すると、心身の不調を引き起こす可能性があるため注意しましょう。

以下のような方法を参考に、今できることから取り入れてみてください。

- 疲労の原因となっている人や環境から距離を置く

- ストレスを感じる原因を書き出す

- 人間関係の疲れを溜めない考え方を意識する

- 退職・転職や部署異動を検討する

ストレスの感じ方や対処法は人それぞれ異なります。

自分にとって無理のない方法を見つけ、自分を守る行動を選ぶ勇気も持ってみてください。

疲労の原因となっている人や環境から距離を置く

人間関係に疲れを感じているときは、疲労の原因となっている人や場所から一度離れてみましょう。

無理に関わり続けると、心がすり減って限界を迎えてしまいます。

たとえば、職場の同僚との関係に疲れたなら、席を変えてもらう、昼休みを一人で過ごすなど、物理的な距離を意識してみましょう。

- 少し離れた席に移動できないか相談してみる

- 昼休憩や帰宅後は一人で過ごす時間を確保する

- SNSやチャットの通知をオフにする

- 苦手な相手とは挨拶のみにとどめる

- 在宅勤務や部署異動を検討してみる

一時的に距離をとることで、心が少しずつ落ち着き、冷静に相手との関係を見直せるようになります。

「今すぐできる小さな工夫」から始めることで、人間関係によるストレスを軽減しやすくなります。

ストレスを感じる原因を書き出す

人間関係に疲れを感じたとき、ストレスの原因を明確にすることが重要です。

そのためには、感じているストレスの要因を紙やデジタルノートに書き出すことが効果的です。

書き出す項目

- 関係する人物

上司、同僚、友人、家族など - 発生した状況

会議中の発言、LINEのやり取りなど - 感じた感情

緊張、不安、怒り、悲しみなど - 身体の反応

頭痛、胃痛、動悸、疲労感など - 自分の思考

「また失敗したらどうしよう」など

上記項目を書き出すことにより、漠然とした不安が具体的な問題として捉えられ、対処法を見つけやすくなります。

例えば、職場での上司とのやり取りで緊張を感じる場合、その状況と感情を記録することで、自分の反応パターンやストレスの引き金を理解できます。

このように、ストレスの原因を可視化することで、適切な対処法を見つけやすくなります。

人間関係の疲れを溜めない考え方を意識する

人間関係に疲れを感じたとき、ストレスを溜め込まないためには、考え方を見直すことが重要です。

他人の期待に応えようと無理をせず、自分の気持ちを大切にすることが、心の負担を軽減します。

例えば、すべての人と良好な関係を築こうとせず、苦手な人とは適度な距離を保つことが有効です。

- 無理な頼み事は断り、自分の意見を伝える

- 苦手な人とは必要最低限の関わりにとどめる

- 他人の評価よりも、自分の感じ方を優先する

- 失敗を受け入れ、完璧でなくても良いと考える

また、他人の評価に過度に左右されず、自分の価値観を尊重することで、自己肯定感が高まります。

自分の心を守る考え方を意識することで、人間関係のストレスを軽減し、より健やかな日々を過ごすことができます。

退職・転職や部署異動を検討する

人間関係によるストレスが蓄積し、心身の健康に影響を及ぼす場合、退職や転職、部署異動も検討しましょう。

特に、職場の人間関係が原因で悩んでいる場合、環境を変えることで状況が改善されることがあります。

ただし、これらの決断を下す前に、現状の問題点を明確にし、自分自身の価値観やキャリアの方向性を見直すことが重要です。

| 退職・転職、部署異動を検討する際のポイント | |

|---|---|

| 問題の明確化 | 人間関係のどの部分が ストレスの原因かを具体的に洗い出す |

| 自己分析 | 自分の価値観や キャリアの方向性を再確認する |

| 社内での解決策の模索 | 信頼できる上司や人事部門に相談し 部署異動の可能性を探る |

| 転職活動の準備 | 自分のスキルや経験を活かせる職場を探し 必要に応じて転職エージェントを活用する |

| 決断のタイミング | 心身の健康を最優先に考え 無理をせずに適切なタイミングで決断する |

例えば、上司や同僚との関係が原因であれば、まずは信頼できる上司や人事部門に相談し、部署異動の可能性を探ることが考えられます。

それでも改善が見込めない場合は、自分のスキルや経験を活かせる新たな職場を探しましょう。

上記のポイントを踏まえ、自分にとって最適な選択をすることが、ストレスの軽減とキャリアの充実につながります。

人と関わりたくないときに考えられる精神疾患

人間関係に疲れ、「人と関わりたくない」と感じることは、多くの人が経験する自然な感情です。

しかし、その状態が長期間続いたり、日常生活に支障をきたす場合、精神的な不調が関係している可能性があります。

以下に、関連が深いとされる精神疾患を紹介します。

※名称をクリックすると詳しい説明に遷移します※

上記の疾患は、専門的な診断と適切な治療が必要です。

「人と関わりたくない」という感情が長引く場合は、早めに専門機関に相談することをおすすめします。

うつ病は意欲の低下が続く脳機能の不調

うつ病は、脳の機能に変調をきたすことで、意欲や感情のコントロールが難しくなる病気です。

特に、真面目で責任感が強い人ほど、日々のストレスを抱え込みやすく、気づかないうちに心の負担が大きくなることがあります。

- 気分の持続的な落ち込み

- 興味や喜びの喪失

- 疲労感や無力感

- 自己評価の低下

- 睡眠や食欲の変化

上記の症状が2週間以上続く場合は、専門医の診察を受けることが推奨されます。

うつ病になると、他人と関わることが億劫になり、社会的な孤立を招くこともあるため注意が必要です。

心の不調を感じたら、無理をせず、信頼できる人や専門機関に相談するようにしましょう。

双極性障害は気分の高揚と落ち込みを繰り返す病気

双極性障害(躁うつ病)は、気分の高揚と落ち込みを繰り返す精神疾患です。

双極性障害は、異常なほどのハイテンションな「躁状態」と、深い憂うつ感に包まれる「うつ状態」が交互に現れます。

| 状態 | 主な症状 |

|---|---|

| 躁状態 | 異常な高揚感、過度な自信、睡眠の減少、衝動的な行動、過活動などが見られる |

| うつ状態 | 深い憂うつ感、興味や喜びの喪失、疲労感、意欲の低下、集中力の欠如などが続く |

| 寛解期 | 症状が落ち着き、通常の気分状態に戻る期間 |

躁状態では、睡眠が少なくても活動的になり、自信過剰や衝動的な行動が見られることがあります。

一方、うつ状態では、興味や喜びの喪失、疲労感、意欲の低下などが続きます。

治療には、気分安定薬や心理療法が用いられ、早期の診断と継続的な治療が重要です。

気分の変動が激しいと感じたら、専門医に相談することをおすすめします。

適応障害は環境との不和が引き起こす心身の反応

適応障害は、職場や学校、家庭などの環境にうまく適応できず、心身に不調をきたす状態を指します。

ストレスの原因が明確であることが特徴で、例えば職場での人間関係のトラブルや家庭内の問題などが引き金となります。

症状としては、気分の落ち込み、不安感、イライラ、集中力の低下、睡眠障害、食欲の変化、頭痛や胃痛などの身体的な不調が現れることがあります。

| 症状の種類 | 主な症状例 | 対処法 |

|---|---|---|

| 精神的症状 | 気分の落ち込み、 不安感、イライラ、 集中力の低下 | ストレスの原因を特定し リラックスできる時間を確保する |

| 身体的症状 | 頭痛、胃痛、 睡眠障害、食欲の変化 | 規則正しい生活習慣を心がけ 必要に応じて医療機関を受診する |

| 行動的症状 | 無断欠勤、遅刻、 人との交流を避ける | 信頼できる人に相談し 専門家のサポートを受ける |

上記のような症状は、ストレス要因から離れることで改善することが多いですが、放置すると症状が長引く可能性があります。

早期にストレスの原因を特定し、適切な対処を施すようにしましょう。

社会不安障害は他者の視線に対して過度な恐怖を感じる

社会不安障害(SAD)は、他人の視線や評価に対して過度な恐怖を感じる精神疾患です。

人前で話す、食事をする、電話をかけるなど、日常的な場面でも強い不安を覚え、手の震えや発汗、動悸などの身体症状が現れることがあります。

| 症状 | 対応策 |

|---|---|

| 人前での強い緊張や不安 | 認知行動療法による思考の修正 |

| 手の震えや発汗、動悸 | 抗不安薬やβ遮断薬の服用 |

| 社交場面の回避行動 | 段階的な曝露療法の実施 |

| 自己評価の低下や否定的思考 | カウンセリングによる自己理解の促進 |

上記のような症状は、単なる「恥ずかしがり屋」や「内気な性格」とは異なり、日常生活に支障をきたす場合があります。

特定の場面だけでなく、広範な社会的状況で不安を感じる「全般型」の場合、学校や職場での活動が困難になることもあります。

社会不安障害は、認知行動療法や薬物療法によって改善が期待できるため、早期に専門機関を受診するようにしてください。

回避性パーソナリティ障害は対人関係を避けてしまう

回避性パーソナリティ障害は、他者からの批判や拒絶に対する強い恐れから、対人関係や社会的状況を持続的に回避する精神疾患です。

回避性パーソナリティ障害を持つ人は、親密な関係を築きたいという願望があることが多いです。

しかし、否定的な評価への過敏さから人との接触を避けてしまうことから、社会的孤立や職場での困難が生じることがあります。

| 回避性パーソナリティ障害の特徴 | |

|---|---|

| 批判や拒絶への過敏さ | 他人からの否定的な評価を極度に恐れ 対人関係を避ける傾向がある |

| 社会的状況の回避 | 新しい人間関係や社会的活動を避けることで 孤立を深める |

| 自己評価の低さ | 自分に自信が持てず 他人より劣っていると感じる |

| 親密な関係への恐れ | 親密な関係を望みながらも 拒絶されることへの恐れから距離を置く |

回避性パーソナリティ障害は、単なる内向的な性格や人見知りとは異なり、日常生活に支障をきたす可能性があります。

早期に専門家の診断を受け、認知行動療法やカウンセリングなどの適切な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。

自分自身や大切な人がこのような傾向を持っていると感じた場合は、専門機関への相談を検討してください。

まとめ:人間関係に疲れたときは無理をせず原因から距離を置く

人間関係に疲れたとき、つい我慢してしまいがちですが、ストレスを溜め込むと心や体に悪影響が出てしまいます。

緊張や不安が続くと、眠れなかったり、やる気が出なくなったりと、日常生活にも支障が出てしまう恐れがあります。

だからこそ、疲れたと感じた段階で、少しでも負担を軽くするための対処法を取り入れましょう。

- 無理に関わらず「今は離れる選択もOK」と考える

- ストレスを感じる原因を書き出して感情を整理する

- 「嫌われてもいい」「無理はしない」など思考のクセを見直す

- 環境を変えることで心の余裕を取り戻す

ストレスを軽減する方法はひとつではありません。

大切なのは、どんな自分でも責めずに受け入れることと、自分を守る選択をする勇気を持つことです。

少しずつでも構わないので、自分のペースで、心が安らぐ方向に進んでみてください。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)