「診断書のすぐにもらえない?」

「早く休職したいのに病院に行けない…」

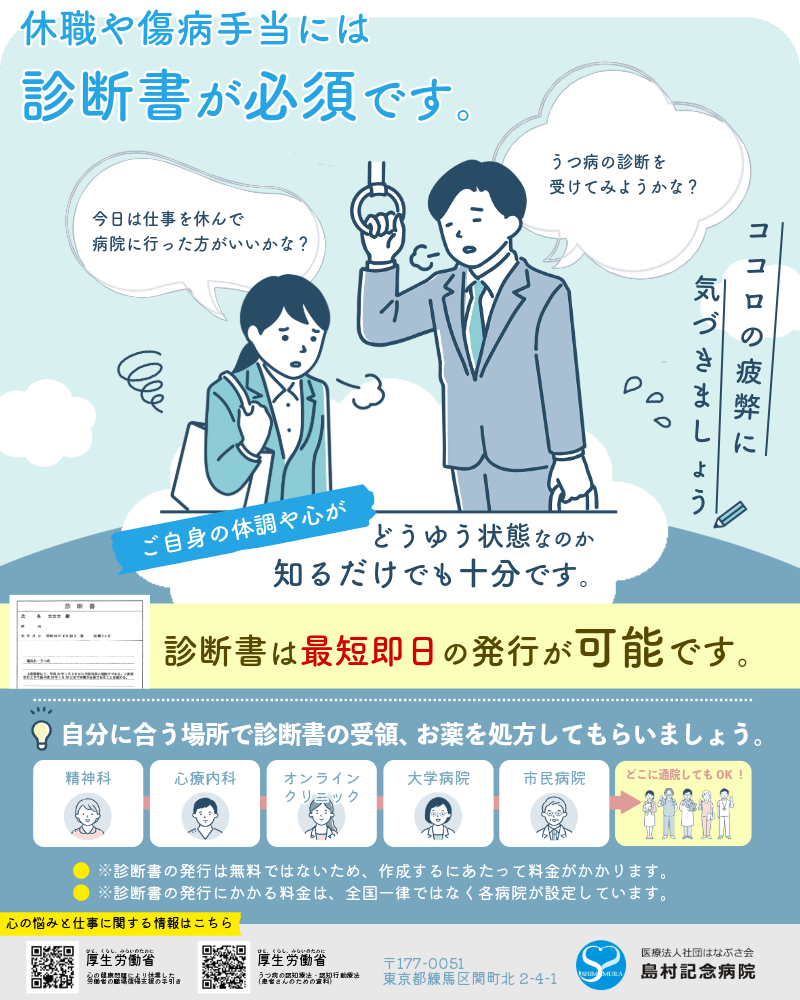

休職の正当性と期間を客観的に判断し、会社を正式に休職するには診断書の発行が必須です。

お休み期間のお金をサポートしてもらえる傷病手当金・自立支援医療・失業保険のような制度を利用する際にも診断書の提出が求められます。

※当記事ではスマホのオンラインで診断書発行可能なクリニックを紹介しています。(下記イメージ)

心の不調は病気とは限らず、日常生活に支障をきたす状態を指すので、少しでも病院に通ってみようかなと考えている方は、迷わず診察を受けてみましょう。

一人で抱え込まずに、自分の体調や心がどうゆう状態なのか・ご自身の状況を正しく知るだけでも十分です。

なるべく早く適切な治療や診断を受けて、心の健康を取り戻すための正しい第一歩を踏み出しましょう。

一部の精神科・心療内科は

診断書の即日発行に対応しています。

| オンライン診療 クリニック | 病院 (公立・民間) | 診療所 クリニック |

|---|---|---|

|  |  |

| 診断書の内容 | ||

同じ内容 | 同じ内容 | 同じ内容 |

| 診断書の即日発行 | ||

最短即日 | 1週間程度 | 当日~3日以内 |

| 診療方法 | ||

オンラインのみ | 対面診療 | 対面診療 |

| 診療費・診断書発行費用※ | ||

| 4000円~ 6000円 | 2000円~ 10,000円 | 2000円~ 10,000円 |

| 診療時間・予約について | ||

| 24時間対応※ 土日祝OK | 平日8:30~17:00 土日午前のみ・休診 | 平日8:30~17:00 土日午前のみ・休診 |

※診断書発行は診療行為ではないので健康保険外のため、文書発行代は自由に設定されています。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。

Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。

おすすめのオンライン診療内科3選

| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |

|---|---|---|---|---|

| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |

| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |

| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |

- 診断書の即日発効

▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート

▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申

▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/

- うつ病の診断書をスムーズにもらうための具体的な5ステップ

- 医師や会社への伝え方にそのまま使える会話・メール文例

- 診断書がもらえなかった場合に次に取るべき行動

- 休職中の生活を支える傷病手当金などの公的支援制度

【結論】うつ病の診断書はすぐもらえる?費用は?要点を解説

結論からいうと、診断書は最短即日の発行が可能です。

うつ病かもしれないと休職を迷っている方は、手遅れの状態にならない事にならないようにも、まずは医師の診察を受けましょう。

ここでは、多くの方が疑問に思う「即日発行の可能性」「費用」「発行までの流れ」という3つの要点について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。

Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。

おすすめのオンライン診療内科3選

| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |

|---|---|---|---|---|

| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |

| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |

| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |

- 診断書の即日発効

▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート

▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申

▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/

うつ病の診断書は即日発行は可能?基本的には初診で診断が下りる例は少ない

うつ病の診断書は、公立や民間病院・診療所や町のクリニックでは初診後すぐに診断書を発行することは難しいです。

医師法第十九条二項の法規定により,患者から診断書交付の請求があった場合には,診断書を記載・発行する義務があります。

そのため、診断書発行を拒むことができる正当な理由に当てはまらない場合は、基本的に診断書の発行は可能です。

- (1)患者に病名を知らせることが好ましくない時(がん告知が拒否されている場合など)

- (2)診断書が恐喝や詐欺など不正使用される恐れがある時

- (3)雇用者や家族など第三者が請求してきた時

- (4)医学判断が不可能な時.

一般的に診断書の発行には数日〜1週間程度かかるケースがほとんどです。

そのため、診断書をすぐもらうためには診断書の当日発行に対応した心療内科・精神科・メンタルクリニックに相談しなければなりません。

休職への一歩を決断するためにも、まずはご自身が通いやすい病院やクリニックに通いましょう。

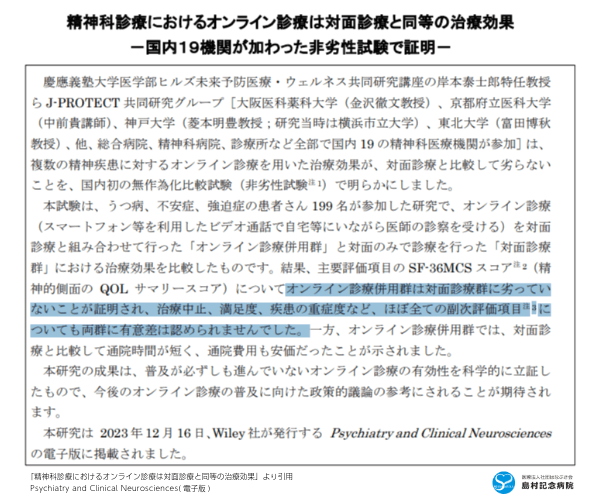

心療内科や精神科の診察はオンライン診療でも対面診療と同じ質を保てますか?

精神疾患を対象とした調査では、治療中止、満足度、疾患の重症度など、ほぼ全ての副次評価項目項目で、オンラインを併用した診療は対面診療に劣らないことが示されています。

引用:精神科診療におけるオンライン診療は対面診療と同等の治療効果

オンライン診療対応のクリニックでは診断書の発行はPDFファイルのデジタルデータで受け渡しすることで即日発行が可能なため、発行スピードが早いです。

PDFでの診断書発行の場合は、後ゾシンで印刷する必要があるので、ご了承ください。

うつ病の診断書発行費用の相場は2000円~5000円程度

診断書の発行は、病気の治療そのものではないため、自由診療となります。

これは、健康保険が適用されず、費用が全額自己負担になるということです。

費用の金額は医療機関によって異なりますが、一般的な休職手続きに使う診断書であれば2,000円から5,000円程度が相場です。

傷病手当金の申請書など、複雑な内容の書類を依頼する場合は、もう少し高くなることもあります。

| 項目 | 費用や注意点 |

|---|---|

| 健康保険の適用 | 適用外(全額自己負担) |

| 一般的な診断書 | 2,000円~5,000円程度 |

| 傷病手当金申請書など | 5,000円~10,000円程度になる場合がある |

| 事前確認のすすめ | 支払いの際に慌てないよう、事前に医療機関へ確認 |

受診する前に医療機関のウェブサイトを見たり、電話で問い合わせたりして費用を確認しておくと、当日に落ち着いて手続きを進められます。

診断書の発行してもらうまでの簡単な流れ

診断書は、あなたが休養を必要としていることを医学的に証明してくれる、とても大切な書類です。

そのため、医師があなたの心身の状態を診察し、専門的な判断に基づいて発行する公的な書類となります。

すぐに発行されるわけではなく、いくつかの段階を踏むのが一般的です。

発行までの大まかな流れを知っておくと、心の準備ができて見通しが立ちやすくなります。

まずは心療内科や精神科を予約して診察を受ける

現在のつらい症状や、仕事・生活への影響を正直に伝える

医師の診断後、休職のためなど診断書が必要な理由を説明して依頼する

医師が書類を作成。後日、医療機関の窓口で受け取るのが一般的

会社を休むための大切な手続きですから、焦る必要はありません。

一つひとつのステップを着実に進めていくことが大切です。

うつ病の診断書とは?記載される内容と診断書が必要になる場面

仕事や学業を続けるのがつらいと感じたとき、うつ病の診断書はあなたが安心して休養を取るために必要な、医学的な証明書です。

これは、ご自身の状態を客観的に示し、周囲の理解を得ながら次のステップに進むための大切な切符になります。

診断書にはどのようなことが書かれているのか、そして、どのような場面で必要になるのかを知っておくことで、いざという時に落ち着いて行動できます。

診断書には病名や症状・日常生活や仕事への影響など主に5項目の記載がある

診断書と聞くと、少し身構えてしまうかもしれません。

これは医師があなたの心身の状態を客観的に証明する公的な書類です。

ご自身の言葉では伝えきれないつらさを、専門家の視点から説明してくれるものだと考えてみてください。

診断書には、主に以下の5つの項目が記載されます。

これらは、あなたが置かれている状況を第三者に正しく理解してもらうために、とても重要な情報です。

| 記載項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 患者情報 | 氏名、生年月日、住所など |

| 病名 | うつ病、適応障害、抑うつ状態などの診断名 |

| 症状と経緯 | 不眠、食欲不振、意欲低下などの具体的な症状や発病からの経過 |

| 治療内容と見込み | 今後の治療方針や、必要とされる療養期間の目安 |

| 就労に関する意見 | 「労務不能」 「就業上の配慮が必要」 などの仕事への影響に関する医師の所見 |

これらの情報が明記されることで、あなたが休息を必要としていることの客観的な根拠となり、休職や各種手続きを円滑に進める助けになります。

診断書が必要になる場面の例4つ

それでは、診断書は具体的にどのような場面で力を発揮するのでしょうか。

診断書は単なる一枚の紙ではなく、あなたの権利を守り、次のステップへ進むための重要なツールとなります。

主に、これから説明する4つの場面で必要とされることが多いです。

ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

休職や休学を申請するとき

会社や学校を休むという決断は、とても勇気がいることだと思います。

診断書は、その決断がご自身の判断だけでなく、医師の診断に基づいた正当な申し出であることを証明してくれます。

多くの会社の就業規則や学校の校則では、一定期間以上の休職・休学を申請する際に、医師の診断書の提出が義務付けられています。

自己判断で「休みます」と伝えるのではなく、診断書を提出することで、会社や学校側も状況を正確に把握でき、正式な手続きとして受理しやすくなります。

診断書があることで、あなたは気兼ねなく療養に専念できる環境を確保できるのです。

傷病手当金や障害年金を申請するとき

療養に専念したくても、その間の生活費が心配になるのは当然のことです。

診断書は、療養中の経済的な不安を和らげる公的な支援制度を利用する際にも不可欠です。

例えば、会社の健康保険に加入している場合、休職中に標準報酬月額を基に計算された金額(およそ給与の3分の2)が支給される「傷病手当金」という制度があります。

この制度を利用するには、医師が「病気や怪我のために働くことができない状態(労務不能)」であることを証明した書類、つまり診断書やそれに準ずる書類の提出が必要です。

障害年金のような他の公的年金を申請する場合も同様で、あなたの病状を証明する客観的な資料として診断書が求められます。

生命保険などの給付金手続きをするとき

もしあなたが民間の生命保険や医療保険に加入している場合、その給付金を受け取る手続きにも診断書が必要です。

これは、あなたが加入している保険の契約内容に基づいた給付を受けるための正当な権利です。

例えば、「就業不能保険」や「入院給付金」などの特約が付いている保険では、病気によって働けなくなったことや入院した事実を証明するために、医師の診断書が必須となります。

保険会社ごとに所定のフォーマットが用意されている場合が多いので、手続きの際はまず保険会社に連絡し、必要な書類を確認することが大切です。

労働審判や裁判などの法的措置を検討する場合

過重労働や職場でのハラスメントが原因でうつ病を発症してしまった場合、診断書はあなたの主張を裏付ける客観的な証拠として、極めて重要な役割を果たします。

労働災害(労災)の申請や、会社に対して安全配慮義務違反などを理由に損害賠償を求めるといった法的措置を取る際には、病状そのものに加えて、発症と業務との因果関係を証明する必要があります。

その際に、医師による診断書はあなたの受けた被害を立証するための、信頼性の高い証拠となるのです。

このようなケースでは、弁護士といった法律の専門家に相談し、どのような内容を記載してもらうべきか助言を求めることも有効です。

【5ステップで解説】うつ病の診断書をもらう手順

心がつらいと感じ、休職を考えたとき、うつ病の診断書のもらい方が分からず不安になるのは当然です。

しかし、手順を踏めば決して難しいことではありません。

ここでは、あなたが次の一歩を安心して踏み出せるよう、診断書を手にするまでの具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。

焦らず、ご自身のペースで一つずつ進めていきましょう。

どこでもらう?まずは通いやすい心療内科・精神科を探して予約する

うつ病の診断書をもらうための第一歩は、専門の医療機関を受診することです。

「心療内科」や「精神科」のどちらを受診しても診断書はもらえます。

心療内科はストレスなどが原因で体に症状が出ている場合、精神科は気分の落ち込みなど心の症状が中心の場合に利用されることが多いですが、厳密な区別はありません。

大切なのは、あなたが無理なく通い続けられる場所を選ぶことです。

例えば、自宅や職場から30分以内で通えるクリニックを探してみましょう。

厚生労働省が公開している「医療情報ネット(ナビイ)」を利用すれば、それぞれのニーズに合わせて最寄りの医療機関を探すことができます。

多くの医療機関ではWebサイトで医師の経歴や院内の雰囲気を公開しているので、事前に確認すると安心して受診できます。

オンラインのメンタルクリニックなら通院の心理的負担がないので続けやすい

病院に行く時間がない

人に会うのがつらい

このように感じる方には、オンラインクリニックでのオンライン診療も一つの選択肢です。

スマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受けられます。

- 自宅でも受診できるから通院の負担がない

- 通院の負担がないから継続しやすい

- 予約が取りやすい

- 病院での待ち時間が短縮できる

- インフルエンザなどの感染症リスクが軽減できる

移動時間や待ち時間がなく、周囲の目を気にせず相談できるため、心身の負担を大きく減らせます。

対面での診察に抵抗がある方は、オンラインのメンタルクリニックでオンライン診療を検討してみるのも良い方法です。

【例文あり】医師にどう伝える?症状と診断書の必要性を話すコツ

診察で最も大切なのは、ありのままの症状と気持ちを正直に伝えることです。

うまく話そうと気負う必要はありません。

あなたのつらい気持ちを医師に理解してもらうことが、適切な診断と治療への第一歩となります。

事前に今の状況をメモに書き出しておくと、落ち着いて話せます。

例えば「ここ2ヶ月ほど、週に4日以上は朝起き上がれず、仕事で簡単なミスを繰り返してしまう」のように、できるだけ具体的に伝えるのがコツです。

| 伝えるべきこと | 具体例 |

|---|---|

| いつから | 約3ヶ月前から |

| どのような症状が | 気分が落ち込む、眠れない、食欲がない、涙が出る |

| どのくらいの頻度で | ほぼ毎日、特に午前中がつらい |

| 生活や仕事への支障 | 仕事に集中できずミスが増えた、遅刻しがち |

| 診断書が必要な理由 | 休職して療養に専念したい |

勇気を出して、診断書が必要な理由も伝えましょう。

以下に会話の例文を示します。

約3ヶ月前から心身ともに限界で、ほぼ毎日夜眠れなかったり朝起き上がれず、仕事に集中できずミスが増えました。しばらく会社を休んで療養したいと考えています。休職の手続きに必要な診断書をいただけますでしょうか。

このように切り出すことで、医師もあなたの状況を把握しやすくなります。

診察を受ける(問診・検査など)

診察では、まず医師との「問診」が行われます。

問診とは、あなたの心と体の状態を把握するために、医師が症状や生活状況について質問することです。

Step2で準備したメモを見ながら、ご自身の言葉でゆっくりと話してください。

医師はあなたの状態を客観的に評価するため、心理検査や血液検査を提案することがあります。

心理検査は質問紙に回答する形式のものが多く、時間は20分から40分程度で終わります。

これらの検査は、より正確な診断を下すために役立つものです。

検査がある場合も、医師からの説明をよく聞き、リラックスして臨むことが大切です。

診断書の発行を依頼し、作成してもらったら受領する

診察の結果、医師が休養の必要性を認めたら、正式に「診断書の発行」を依頼します。

これは、あなたの状態を医学的に証明し、休職などの手続きを進めるための重要なステップです。

依頼の際は、診断書をどこに提出するのか(例:会社の総務部)、どのような目的で必要なのか(例:休職のため、傷病手当金申請のため)を明確に伝えましょう。

特に傷病手当金の申請には、健康保険組合所定の様式への記入が必要な場合が多いです。

事前に会社に確認しておくと、診断書の再取得といった手間を防げます。

診断書は当日に発行されることもありますが、数日から1週間程度かかる場合もあります。

発行までにかかる日数と受け取り方法を窓口で確認しておきましょう。

内容を確認し、会計を済ませる

診断書を受け取ったら、会計に進む前に必ず「記載内容」に間違いがないかを確認することが大切です。

内容の不備で再発行になると、時間も費用もかかってしまいます。

特に以下の項目は、重点的にチェックしましょう。

| 確認項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 患者情報 | 氏名、生年月日に誤りはないか |

| 病名 | 医師から説明された病名が記載されているか |

| 療養期間 | 「〇月〇日より〇ヶ月間の自宅療養を要する」など、必要な期間が記載されているか |

| 発行日・医療機関情報 | 発行日、医療機関名、医師名、捺印に漏れはないか |

うつ病の診断書発行の費用は、健康保険が適用されず自己負担です。

費用は医療機関によって異なりますが、一般的な文書料として2,000円から5,000円程度が目安です。

記載内容に問題がなければ会計を済ませ、手続きは完了となります。

この診断書が、あなたが安心して休養するための大切な第一歩です。

うつ病の診断書がすぐもらえるケースとすぐにもらえないケース【最短即日発行は可能?】

「すぐにでも休みたい」と焦る気持ちで、診断書が即日もらえるのかどうか、とても気になりますよね。

診断書の発行にかかる期間は、あなたの症状や医療機関の状況によって大きく変わります。

早くもらえる場合と、時間がかかる場合、それぞれに理由があります。

ご自身の状況と照らし合わせながら、これから説明するケースを確認してみてください。

- 症状が明確で診断が容易

- 緊急性が高い(自傷行為のリスクなど)

- かかりつけの医療機関に通院中

- オンライン診療で医師が診断可能と判断

結論として、診断書の即日発行は不可能ではありません。

しかし、基本的には医師があなたの状態を正確に把握するための時間が必要です。

焦らず、まずは医師に相談してみましょう。

症状が明確で確定診断できる場合や緊急性が高い場合は即日発行される可能性が高い

「眠れない」「食事がとれない」「涙が止まらない」といった、うつ病の典型的な症状がはっきりと継続している場合、医師は診断を下しやすくなります。

特に、「自分を傷つけてしまいたいという考えが頭から離れない」「希死念慮がある」といった切迫した状況であれば、医師は緊急性が高いと判断します。

そのような場合、あなたの安全を確保することを最優先し、即日で休職を勧める診断書を発行することがあります。

つらい状況を隠さず、正直に伝えることが大切です。

継続して通院している医療機関だとスムーズに診断書を即日発行しやすい

もし、あなたがすでに心療内科や精神科へ通院しているのであれば、診断書はスムーズに発行されやすいです。

なぜなら、普段からあなたの心身の状態を把握しているかかりつけ医は、これまでの経過をよく理解しているからです。

例えば、数ヶ月前から定期的に通院し、症状の変化を記録している場合、医師は初診の患者さんよりも早く診断を確定できます。

そのため、診断書の作成も迅速に進みます。

すでに関係性ができている主治医に、まずは休職の意思を相談してみましょう。

オンライン診療は症状が明確で医師が診断可能と判断すれば即日発行の可能性がある

心身がつらくて外出が難しいとき、ビデオ通話などを通じて自宅から診察を受けられるオンライン診療は、心強い選択肢の一つになります。

以前に対面で診察したことがある、または複数回オンラインで診察を重ねて信頼関係が構築されているなど、医師が画面越しでも診断可能だと判断すれば、即日発行に至る可能性はあります。

オンライン診療を検討する際は、事前にその医療機関の診断書発行に関する方針を確認しておくと安心です。

症状が曖昧だと診断に時間がかかるため診断書の即日発行は難しい

「なんとなく調子が悪い」「気分の浮き沈みが激しい」など、ご自身でも症状をうまく説明できない状態のときは、診断に時間がかかります。

例えば、「平日は落ち込むけれど、週末は友人と会える」といった状況だと、医師はそれがうつ病によるものなのか、あるいは一時的なストレス反応なのかを慎重に見極める必要があります。

そのために、複数回の診察や心理検査を提案されることもあります。

すぐに診断が出なくても、それはあなたを深く理解するためのプロセスなのです。

うつ病以外の精神疾患が疑われるなど慎重な診断が必要な場合はすぐに発行できない

あなたのつらい症状の原因が、うつ病ではなく、双極性障害や適応障害といった他の精神疾患である可能性も考えられます。

双極性障害は、躁状態とうつ状態をくりかえす病気です。躁状態とうつ状態は両極端な状態です。その極端な状態をいったりきたりするのが双極性障害なのです。

引用元:双極性障害(躁うつ病)|こころの情報サイト

これらの疾患は治療法が異なるため、医師は正しい診断のために時間をかけます。

例えば、過去に気分が異常に高揚した時期はなかったかなど、あなたのこれまでの生活について詳しく質問することで、慎重に鑑別診断を進めます。

正確な診断は、適切な治療への第一歩です。

時間がかかることは、あなたの回復にとって必要な時間だと捉えることが大切です。

繁忙期で医療機関が混雑している場合は診断書をすぐにもらえない場合がある

医療機関側の事情で、診断書の発行が遅れることもあります。

特に、新年度が始まる4月や長期休暇明けの5月、9月などは、休職や復職の相談が増え、クリニックが大変混み合います。

多くの患者さんが来院する時期は、診察の予約自体が取りにくいだけでなく、診断書の作成といった事務的な作業にも通常より時間がかかることがあります。

もし診断書が必要になる時期があらかじめ分かっている場合は、1〜2週間ほど余裕を持って受診し、発行にかかる日数の目安を事前に確認しておくと良いでしょう。

もし、うつ病の診断書がもらえなかったら?その理由と次に取る行動

診察を受けたにもかかわらず、期待していた診断書がすぐにもらえないと、不安や焦りを感じてしまいますよね。

しかし、それは決してあなたを見放したわけではありません。

診断書が発行されないのには医学的な理由があり、それを理解した上で、次に取るべき行動を冷静に考えることが大切です。

あなたのつらい状況を乗り越えるための道は、必ずあります。

診断書がすぐにもらえない場合の主な理由

医師が診断書をすぐに発行しないのは、多くの場合、あなたの状態をより正確に把握し、最善の治療法を見つけるためです。

診断書の発行を保留するのは、医師が慎重に診断を進めている証拠ともいえます。

診断に至らなかったり、保留になったりする背景には、いくつかの理由が考えられます。

| 主な理由 | 内容 |

|---|---|

| 診断基準に満たない | 現在の症状が、うつ病の診断基準を完全には満たしていない状態 |

| 経過観察が必要 | 症状が一時的な気分の落ち込みである可能性があり、症状の持続性を見極めるための期間 |

| 他の病気の可能性 | うつ病と症状が似ている適応障害や双極性障害など、別の病気が疑われる場合 |

| 情報不足 | 初診など診察回数が少なく、医師が診断を下すための情報が十分に集まっていない状態 |

これらの理由は、あなたを否定するものではなく、より適切な診断を下すためのプロセスの一部です。

医師の考えを確認して冷静に今後について相談する

診断書がもらえなかったとき、感情的にならず、まずは医師の考えを尋ねてみることが重要です。

診断に至らなかった理由や今後の見通しについて対話することで、先の見えない不安は大きく和らぎます。

例えば、医師から「あと2週間ほど、週に1回のペースで通院して様子を見ましょう」といった具体的な方針を聞くだけでも、気持ちは落ち着くものです。

「診断書をいただくためには、今後どのようにすればよいでしょうか」「現時点で考えられる状態について教えていただけますか」といった質問を投げかけてみましょう。

医師と協力して治療の計画を立てていく姿勢を持つことが、回復への第一歩となります。

セカンドオピニオンという選択肢とその探し方

現在の主治医の説明にどうしても納得できなかったり、相性が合わないと感じたりしたときには、セカンドオピニオンを検討するのも一つの方法です。

セカンドオピニオンとは、現在の主治医以外の医師に「第二の意見」を求めることで、あなた自身が納得して治療を進めるために保証された権利です。

- 異なる視点から診断や治療法を知ることができる

- 診断の正確性が高まる

- 自分が納得できる治療法を選びやすくなる

セカンドオピニオンを希望する場合は、まず現在の主治医に正直にその旨を伝え、紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうのが最もスムーズな方法です。

もし「セカンドオピニオンは失礼になるのではないか」と言い出しにくい場合は、地域の保健所や精神保健福祉センターに相談したり、厚生労働省の「医療機能情報提供制度」のウェブサイトなどを活用して自分で探したりすることもできます。

あなたに合った医療を見つけるための、前向きな行動だと捉えることが大切です。

【文例あり】診断書をもとにした会社・家族とのコミュニケーション

診断書を受け取った後、次に待っているのは会社や家族への報告です。

どのように伝えれば良いのか、不安に思うかもしれませんね。

しかし、あなたの状況を理解してもらい、安心して療養に専念するためには、誠実なコミュニケーションが何よりも重要になります。

ここでは、円満なコミュニケーションのための具体的な伝え方や文例をご紹介します。

お急ぎの方は、以下のシミュレーターで例文を簡単に確認しましょう。

報告の順番と休職を円満に進めるための心構え

円滑に休職手続きを進めるためには、報告の順番と事前の準備が大切です。

会社によってルールは異なりますが、一般的な流れは以下のとおりです。

- 直属の上司に口頭で報告

- 人事部や総務部など担当部署の指示に従って手続きを進める

先に上司に話を通すことで、組織としての混乱を避け、スムーズな業務の引き継ぎにもつながるでしょう。

休職に対して罪悪感を持つ必要は全くありません。

ご自身の心と体を守るための正当な権利です。

まずは「休むこと」に集中できるよう、誠実な姿勢で報告することが大切です。

上司への口頭報告における休職の切り出し方と伝え方の例文

上司へ直接休職を申し出るのは、とても勇気がいることだと思います。

だからこそ、要点をまとめて、落ち着いて話せるように準備しておきましょう。

まず「相談したいことがある」と伝え、会議室など他の人に聞かれない場所で二人きりで話す時間を作ってもらうのが良いでしょう。

そして、体調不良で医師の診察を受けた事実、診断名、休職が必要であるという診断結果を簡潔に伝えます。

ご自身の口から誠意をもって伝えることが、相手の理解を得るための第一歩です。

〇〇部長、お忙しいところ申し訳ありません。少しご相談したいことがあり、5分ほどお時間をいただけないでしょうか。

大丈夫だよ。ミーティングルームに行こうか。

(場所を移してから)

実は、ここのところ体調不良が続いておりまして、先日、病院で診察を受けました。その結果、医師からうつ病と診断され、〇ヶ月間の休養が必要であるとの指示を受けました。そのため、〇月〇日より休職させていただきたく、本日ご相談に上がりました。

そうか…。辛い思いをさせてしまっていたんだね。休職してしっかり治してきてね。

ありがとうございます。業務の引き継ぎに関しましては、ご迷惑をおかけしないよう責任を持って行います。具体的な進め方については、別途ご指示いただけますと幸いです。

人事部へのメール連絡と診断書提出の文面例

上司への報告が終わったら、人事部の担当者へメールで連絡し、診断書を提出するのが一般的です。

メールでは、上司へ報告済みであることを伝え、診断書の内容と休職期間を簡潔に記載します。

感情的な表現は避け、事実を客観的に伝えることを心がけましょう。

今後の手続きについて指示を仰ぐ一文を添えることで、その後のやり取りがスムーズになります。

診断書の原本は、手渡しするか、プライバシーに配慮された方法で郵送するのが望ましいです。

件名:休職のご連絡(〇〇部氏名)

人事部〇〇様

お疲れ様です。

〇〇部の〇〇です。

本日、上長の〇〇部長にもご報告いたしましたが、

この度の体調不良により医師の診察を受けたところ、「うつ病」との診断を受けました。

つきましては、医師の指示に従い、〇月〇日より休職させていただきたく、ご連絡いたしました。

診断書を添付いたしますので、ご確認をお願いいたします。

今後の手続きにつきましてご教示いただけますと幸いです。

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

署名

〇〇部 〇〇

内線:XXX

メールアドレス:XXX@XXX.co.jp

休職期間や傷病手当金について会社に確認すべきこと

安心して療養に専念するためには、休職中のルールやお金に関する事項を事前に会社に確認しておくことが大切です。

特に、休職可能な期間や社会保険料の支払い方法、傷病手当金の申請手続きは、生活に直結する重要な項目です。

担当部署(人事部や総務部など)に問い合わせ、不明点をクリアにしておきましょう。

聞きにくいと感じるかもしれませんが、ご自身の権利を守るために必要な確認です。

| 確認事項 | 確認内容の例 |

|---|---|

| 休職規定 | 就業規則上の休職可能な最大期間、休職期間中の給与の有無 |

| 社会保険料の支払い | 休職中の健康保険料・厚生年金保険料・住民税の支払い方法(会社が立て替えて復職後に精算、毎月個人で振り込みなど) |

| 傷病手当金の申請 | 会社経由で手続きを行うか、個人で健康保険組合に申請するか。申請に必要な書類と手続きの流れ |

| 休職中の連絡方法 | 会社との連絡窓口、定期的な状況報告の要否やその頻度・方法 |

| 業務の引き継ぎ | 後任者、引き継ぎの具体的な内容やスケジュールの調整 |

| 復職時の手続き | 復職を希望する場合の申し出の時期、復職面談や試し出社の有無、復職を許可する診断書の要否 |

これらの項目をリストにしておき、担当者との面談時に一つずつ確認していくと漏れがありません。

家族やパートナーへ状況を説明するときの伝え方のポイント

最も身近な存在であるご家族やパートナーの理解と協力は、回復への大きな支えとなります。

気力や体力が少しある、落ち着いて話せるタイミングを選んで伝えることが大切です。

病名や休職するという事実だけでなく、「疲れやすくて何も手につかない」「よく眠れない」といった具体的な症状や、それによって日常生活でどのようなことに困っているのかを正直に話してみましょう。

そして、「しばらくは家事を手伝ってほしい」「つらいときは話を聞いてほしい」など、具体的にどうしてほしいのかを伝えることで、相手もどうサポートすれば良いか分かりやすくなります。

心配をかけて申し訳ないという気持ちが湧くかもしれませんが、一人で抱え込まず、助けを求めることは、ご自身と大切な人の未来のために必要なことです。

うつ病診断書をもらった後の流れと休職中の過ごし方

医師から診断書を受け取ったあと、ほっとすると同時に「これから何をすればいいのだろう」と不安に思うかもしれません。

焦ることはありません。

まずは安心して心と体を休める環境を整えることを最優先に考えましょう。

ここからは、休職に向けての手続きと、心穏やかに過ごすためのヒントをお伝えします。

会社への提出と業務の引き継ぎを行う

診断書を受け取ったら、まずは会社に提出し、休職に向けた手続きを進めます。

円満に休職に入るためには、無理のない範囲で、丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。

いきなり完璧な引き継ぎを目指す必要はありません。

ご自身の体調を第一に考え、上司や人事担当者と相談しながら、必要な業務の引き継ぎを行いましょう。

後任者が困らないよう、業務内容や進捗状況を簡単なメモにまとめておくだけでも十分です。

スムーズな手続きは、あなたが安心して療養に専念するため、そして元気になって職場復帰する際にも、きっと助けになります。

休職中に利用できる公的支援制度(傷病手当金・自立支援医療)を申し込む

休職中の大きな不安の一つに、経済的な問題があるのではないでしょうか。

そのような不安を和らげるために、うつ病の治療で利用できる公的支援制度があります。

これらの制度は、あなたが安心して治療に専念するための心強い味方です。

代表的な制度として「傷病手当金」と「自立支援医療制度」の二つがありますので、ご自身の状況に合わせて活用を検討しましょう。

| 制度名 | 概要 | 主な申請先 |

|---|---|---|

| 傷病手当金 | 業務外の病気やケガで働けない場合に、生活を保障するための給付金 | 加入している健康保険組合や協会けんぽ |

| 自立支援医療 (精神通院医療) | 精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口 |

申請には医師の診断書や所定の書類が必要になります。

手続きが分からない場合は、会社の担当者や市区町村の窓口、加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。

経済的な心配を少しでも軽くすることは、心の回復のためにとても重要です。

心と体を休めるための過ごし方のヒント

休職期間は、これまで頑張ってきた心と体を回復させるための大切な時間です。

「何か有意義なことをしなければ」と焦る必要は全くありません。

むしろ、「何もしない」ことを自分に許可してあげることが、回復への第一歩です。

ここでは、少しずつ気力が湧いてきたときに試せる、心と体を休めるための過ごし方のヒントをいくつかご紹介します。

十分な睡眠をとる

うつ病の回復において、質の良い睡眠は非常に重要な役割を果たします。

必須アミノ酸トリプトファンから生合成される脳内の神経伝達物質のひとつです。

引用元:セロトニン|健康日本21アクション支援システム Webサイト

しかし、「眠らなければ」と焦ると、かえって目が冴えてしまうこともあります。

眠れない夜は、無理に寝ようとせず、横になって目を閉じているだけでも体は休まります。

就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのをやめ、ゆったりとした音楽を聴いたり、温かいハーブティーを飲んだりして、心と体がリラックスできる環境を整えることが大切です。

バランスの取れた食事を摂る

私たちの心と体は、食べたものから作られています。

特に、心の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」の材料となるトリプトファンを多く含む食品(肉・魚・大豆製品・乳製品など)や、ビタミンB群を意識して食事に取り入れてみましょう。

必須アミノ酸トリプトファンから生合成される脳内の神経伝達物質のひとつです。

引用元:セロトニン|健康日本21アクション支援システム Webサイト

とはいえ、体調がすぐれないときに料理をするのは大きな負担です。

そのようなときは無理をせず、コンビニエンスストアの栄養バランスが考えられたお弁当や、カット野菜、惣菜などを上手に活用するのも一つの方法です。

適度な運動をする

心身の調子が良い日には、軽い運動を取り入れてみるのもおすすめです。

運動には、気分転換やストレス解消、睡眠の質を高める効果が期待できます。

ハードなトレーニングをする必要はなく、近所を5分から10分ほど散歩するだけでも十分です。

心地よい風や太陽の光を感じながら歩くことで、ふさぎがちだった心に新しい空気が流れ込むのを感じられるかもしれません。

あくまで無理のない範囲で、ご自身のペースで始めてみましょう。

趣味や好きなことを楽しむ

これまで好きだったことに興味が持てなくなったり、楽しいと感じられなくなったりするのは、うつ病の症状の一つです。

「楽しむべきだ」と自分にプレッシャーをかける必要はありません。

まずは、テレビを眺めたり、好きな音楽をぼんやり聴いたり、ペットと触れ合ったりと、少しでも「心地よい」「ほっとする」と感じられることに時間を遣ってみてください。

そうした小さな瞬間の積み重ねが、心のエネルギーを少しずつ充電してくれます。

日光浴をする

太陽の光を浴びることは、乱れがちな体内時計を整え、心のバランスを保つ「セロトニン」の分泌を促す効果があります。

近年では量子科学技術研究開発機構の研究により、セロトニンの低下によってやる気が下がる仕組みを明らかになるなど、セロトニンとうつの関係が注目されています。

天気の良い日の朝、まずはカーテンを開けて、部屋の中に光を取り込むことから始めてみましょう。

もし気力があれば、ベランダや窓際で1日に15分程度、日光を浴びる習慣を取り入れてみてください。

温かい日差しを浴びる時間は、心を穏やかにし、前向きな気持ちを取り戻すきっかけになることがあります。

うつ病診断書をもらうメリット3つ

うつ病の診断書を受け取ることは、単なる手続きではありません。

それは、ご自身の心と体を守り、安心して未来へ進むための大切な一歩なのです。

診断書がもたらすメリットを理解することで、前向きな気持ちで治療への一歩を踏み出せるでしょう。

休職・休学で休養に専念できる

うつ病の治療において最も重要なことの一つは、心と体をゆっくり休ませることです。

診断書は、仕事や学業のプレッシャーから離れ、療養に専念するための正式な許可証となります。

日々の業務や課題から物理的に距離を置くことで、脳の疲労を回復させ、乱れていた自律神経のバランスを整える時間を作れます。

まずは十分な睡眠を確保し、心穏やかに過ごす環境を整えることが大切です。

診断書を提出して正式に休むことで、罪悪感や焦りを感じることなく、心置きなく自分自身をケアする時間を確保できるのです。

傷病手当・自立支援制度・障害年金受給などで経済的な負担を軽減できる

「休みたいけれど、収入がなくなるのが不安…」そのように感じるのは当然のことです。

医師による診断書は、休職中の経済的な不安を和らげる公的制度を利用するための鍵になります。

例えば、健康保険に加入している会社員であれば「傷病手当金」を申請できます。

これは給与のおよそ3分の2を通算で1年6月間受給できる制度です。

Q. 傷病手当金は、最長でどのくらいの期間受給できますか?

引用元:傷病手当金は、最長でどのくらいの期間受給できますか? | よくある質問 | 経済産業関係法人健康保険組合

A. 傷病手当金の支給期間は同一の傷病について支給を開始した日から最長で1年6月間受給することとなっていましたが、令和4年1月1日からはその支給を始めた日から通算して1年6月間受給できることになりました。

ほかにも、医療費の自己負担額を軽減する「自立支援医療制度」など、活用できる制度があります。

| 制度名 | 概要 |

|---|---|

| 傷病手当金 | 業務外の病気やケガで働けない場合に給与のおよそ3分の2が最長1年6ヶ月支給される制度 |

| 自立支援医療(精神通院医療) | うつ病などの精神疾患で通院する際の医療費自己負担額が原則1割に軽減される制度 |

| 障害年金 | 病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に受け取れる年金 |

これらの制度を活用することで、経済的な心配を少しでも減らし、安心して治療に専念するための環境を整えることが大切です。

客観的な証明になるので周囲の理解を得られやすい

うつ病のつらさは、外見からは分かりにくいため、周囲に理解されず孤独を感じてしまうことがあるかもしれません。

診断書は、あなたの状態を客観的な事実として証明してくれる心強い味方になります。

「気分の問題」「甘え」といった心ない誤解からあなたを守り、上司や同僚、そしてご家族に対して「今は休息が必要な状態」だということを、言葉以上に明確に伝えられます。

診断書という医学的な根拠を示すことで、周囲の人も状況を正しく認識しやすくなるでしょう。

その結果、あなたの休養に対して協力を得やすくなるのです。

うつ病と診断されるデメリット4つ

診断書をもらうことは休養への第一歩ですが、その一方でいくつかのデメリットが存在することも事実です。

特に、保険の加入や職場での人間関係など、あなたの将来のライフプランに影響を与える可能性がある点を事前に知っておくことは、後悔しない選択をするために不可欠です。

これらのデメリットを理解した上で、ご自身の状況と照らし合わせ、本当に診断書が必要かを冷静に判断することが大切です。

診断書発行には健康保険は適用されないため全額自己負担となる

診断書の発行は治療行為ではなく、あくまで事務的な手続きと見なされるため、健康保険の適用外となり費用は全額自己負担です。

この点は、診察や薬の処方とは異なるので注意が必要です。

費用は医療機関や診断書の種類によって変わりますが、一般的な休職用の診断書であれば2,000円から5,000円程度、傷病手当金申請書のような複雑な書類では10,000円ほどかかる場合もあります。

突然の出費に驚くことがないよう、受診前に医療機関のウェブサイトで料金を確認したり、電話で問い合わせたりしておくと安心です。

診断が記録に残るので生命保険・医療保険の加入時に告知が必要となる場合がある

新しく生命保険や医療保険に加入する際、過去の病歴や現在の健康状態を保険会社に正しく伝える「告知義務」があります。

うつ病の診断歴もこの告知事項に含まれます。

もし告知を怠ったり、事実と異なる内容を伝えたりすると「告知義務違反」と判断され、いざという時に給付金が支払われなかったり、契約自体が解除されたりする可能性があります。

特に過去5年以内の通院歴や投薬歴は、多くの保険で告知が求められる項目です。

将来的に保険の見直しや新規加入を考えている場合は、診断を受ける前に一度、加入を検討している保険の告知項目を確認しておくことが大切です。

団体信用生命保険など一部の保険には加入できない可能性がある

住宅ローンを組む際に加入が必須条件となることが多い「団体信用生命保険(団信)」ですが、うつ病を含む精神疾患の診断歴があると、加入の審査が厳しくなることがあります。

うつ病は完治が難しく再発率が高い点と、うつ病の重さの度合いによっては自殺のリスクも伴うからです。

団信の告知事項には、多くの場合、過去3年以内の精神疾患に関する治療歴が含まれています。

これに該当すると、残念ながら通常の団信には加入できない可能性が高くなります。

住宅の購入は人生における大きなイベントですから、この点は将来の計画を立てる上で無視できません。

ただし、引受基準が緩和された「ワイド団信」や、持病があっても加入しやすい保険商品もありますので、選択肢が全くなくなるわけではありません。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| ワイド団信 | 通常の団信より引受基準が緩和されている住宅ローン専用の保険 |

| 引受基準緩和型保険 | 告知項目が少なく、持病や既往歴があっても加入しやすい医療保険・生命保険 |

| 無選択型保険 | 医師の診査や告知が不要で加入できる保険(保険料は割高になる傾向) |

将来、マイホームの購入を視野に入れているのであれば、団信の加入条件についても情報を集め、ご自身のライフプランを慎重に検討することが大切です。

病状を知られることで偏見の目で見られる可能性がある

診断書を会社に提出するということは、あなたの病状を上司や人事部に知られることになります。

残念ながら、心の病に対する社会的な理解は進んできているものの、いまだに根強い偏見や誤解が存在することも事実です。

「重要な仕事を任せてもらえなくなるのではないか」「昇進に響くのではないか」といった不安を感じたり、周囲からの何気ない一言に傷ついたりすることで、かえってストレスが増してしまうことも考えられます。

一方で、あなたの状況を理解し、温かくサポートしてくれる人もいます。

誰にどこまで伝えるかはあなた自身で決めることができます。

一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しながら、ご自身の心を守るための環境を整えていくことが大切です。

もしも、身近に相談出来る人がいない場合や相談したくないときは、厚生労働省が公開している以下の電話相談窓口に相談するといいでしょう。

| いのちSOS(特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク) | よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター) | いのちの電話(一般社団法人 日本いのちの電話連盟) | こころの健康相談統一ダイヤル | チャイルドライン(特定非営利活動法人(NPO法人)チャイルドライン支援センター) | 24時間子供じかんこどもSOSダイヤル(文部科学省) | 子どもの人権110番(法務省) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概要 | 「死にたい」「消えたい」「生きることに疲れた」など、あなたのそんな気持ちを専門の相談員が受け止め、あなたの状況を一緒に整理し、必要な支援策などについて一緒に考えます。 | ガイダンスで専門的な対応も選べます(外国語含む)。 | 各地の窓口は全国いのちの電話一覧からご覧になれます。 | 電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「こころの健康電話相談」等の公的な相談機関に接続します。 | チャイルドラインは18歳までの子どもがかける電話です。 | 電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続します。 いじめやその他のこどものSOS全般について、夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できます。 | 法務局・地方法務局の職員、または人権擁護委員が、皆さんのお話を聞いて、どうしたらいいか一緒に考えます。 相談は無料、相談内容の秘密は守ります。 |

| 電話番号 | 0120-061-338 おもい ささえる | 0120-279-338 つなぐ ささえる 岩手県・宮城県・福島県から 0120-279-226 つなぐ つつむ ※050で始まるIP電話からは050-3655-0279(24時間対応)におかけ下さい。 | 0120-783-556 毎日16時から21時まで 毎月10日午前8時から翌日午前8時まで ※IP電話(アプリケーション間の無料通話を除く)からは03-6634-7830(通話料有料)におかけ下さい。 0570-783-556(ナビダイヤル) 注)NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通信は適用されませんのでご注意ください。 午前10時から午後10時まで、ナビダイヤル受付センターに順次おつなぎします。 | 0570-064-556 おこなおう まもろうよ こころ 注)NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通信は適用されませんのでご注意ください。 ※050で始まるIP電話からは接続できませんので、 各都道府県・政令指定都市の窓口(IP電話対応)の電話番号におかけください。 | 0120-99-7777 ※携帯・PHSからかけられます ※フリーダイヤルのため、IPでんわからは接続できません。 | 0120-0-78310 なやみいおう ※フリーダイヤルのため、IP電話からは接続できません。 | 0120-007-110 ※IP電話の場合は、各局電話番号一覧の電話番号からおかけ下さい。 |

| ナビダイヤル | フリーダイヤル・無料 | フリーダイヤル・無料 | フリーダイヤル・無料 ※毎日16時から21時まで ※毎月10日午前8時から翌日午前8時まで ※午前10時から午後10時までナビダイヤル(有料) | ナビダイヤル・有料 | フリーダイヤル・無料 | フリーダイヤル・無料 | フリーダイヤル・無料 |

| 実施日時 | 24時間365日 | 24時間対応 | 対応時間は上記参照 | 相談対応の曜日・時間は都道府県によって異なります。 | 毎日ごご4時からごご9時 ※12月29日~1月3日の期間は、相談受付休止 | 24時間対応 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで |

よくある質問(FAQ)

- 診断書に有効期限はありますか?休職が長引く場合の診断書 更新についても知りたいです。

-

診断書自体に法律で定められた有効期限はありません。

しかし、提出先である会社や学校が「発行から3ヶ月以内のものを提出してください」といった独自のルールを設けている場合があります。

事前に提出先の規定を確認すると良いでしょう。

また、診断書に記載された「療養を必要とする期間」が終了しても回復が見られない場合は、再度医師の診察を受け、療養の継続が必要であるという内容で診断書を更新してもらう手続きが必要です。

休職期間が終了する前に、主治医と今後の見通しについて相談しましょう。

- 会社から指定された書式の用紙で診断書をもらうように言われました。どう対応すれば良いですか?

-

会社指定の書式の診断書も、心療内科や精神科で作成してもらえます。

受診の際に、まず受付でその用紙を提出し、医師に作成を依頼したい旨を伝えてください。

会社の書式は、一般的な診断書よりも記載項目が多い場合があり、文書作成料が通常より高くなることがあります。

料金については、作成を依頼する前に医療機関に確認しておくと安心です。

- 休職後に職場復帰する際にも、診断書は必要になりますか?

-

多くの会社では就業規則により、復職する際に「業務を遂行できる状態まで回復した」ことを証明する診断書の提出が求められます。

これは「復職許可書」や「治癒証明書」などと呼ばれることもあります。

安全に復帰するためにも、あなたの状態を最もよく知る主治医の客観的な判断は不可欠です。

療養期間の終わりが見えてきたら、主治医と復職の意思やタイミングについて具体的に相談を始めましょう。

- 提出した診断書の内容について、会社からもっと詳しく書くように要求されました。どうすれば良いですか?

-

まずは、診断書を書いてくれた主治医に、会社からどのような要求があったのかを正直に相談してください。

医師は、あなたのプライバシーに配慮しつつ、医学的な観点から必要な情報を記載します。

業務に関係のない病状の詳細など、会社が要求する全ての情報を記載することが適切でない場合もあります。

医師に相談しても解決が難しい場合は、社内に産業医がいれば相談したり、人事担当者に再度事情を説明したりして、対応を協議しましょう。

- パートやアルバイトでも、うつ病の診断書をもらって休むことはできますか?

-

雇用形態にかかわらず、医師が休養の必要性を認めれば診断書は発行されます。

ただし、休職制度が適用されるかどうかは勤務先の就業規則によりますので、上司や人事担当者への確認が必要です。

また、勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば、パートやアルバイトでも、一定の条件を満たすことで休業中の生活を支える傷病手当金を受け取れる場合があります。

- 休職用の診断書と、傷病手当金をもらうための書類は別物ですか?

-

別々の書類であることがほとんどです。

休職を会社に申し出るための「診断書」とは別に、傷病手当金を申請するには、あなたが加入している健康保険組合などが指定する「傷病手当金支給申請書」という専用の書類が必要になります。

この申請書には、あなたが働けない状態(労務不能)であることを医師に証明してもらう記入欄がありますので、診察の際に持参して記入を依頼してください。

まとめ

心がつらいときに、うつ病の診断書をどうやって手に入れ、会社にどう伝えれば良いか、その具体的な手順と方法を解説しました。

何よりも大切なのは、あなたの心と体を守るために、勇気を出して専門家や周囲に助けを求めることです。

- 診断書をもらうための具体的な5ステップ

- 上司や会社へ休職を伝える際の文例

- 診断書がすぐにもらえなかった場合の対処法

あなたの心と体を休ませるための第一歩は、専門の医療機関に相談することです。

この記事を参考に、まずは通いやすい心療内科を探して予約することから始めてみましょう。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)