「朝、どうしても体が動かなくて仕事に行けない…」

「仕事に行こうと考えるだけで涙が出てくる」

仕事のストレスが重なった結果、上記のようにお悩みではありませんか?

仕事に行けないと感じることは決して甘えではなく、心や体が限界を迎えているサインかもしれません。

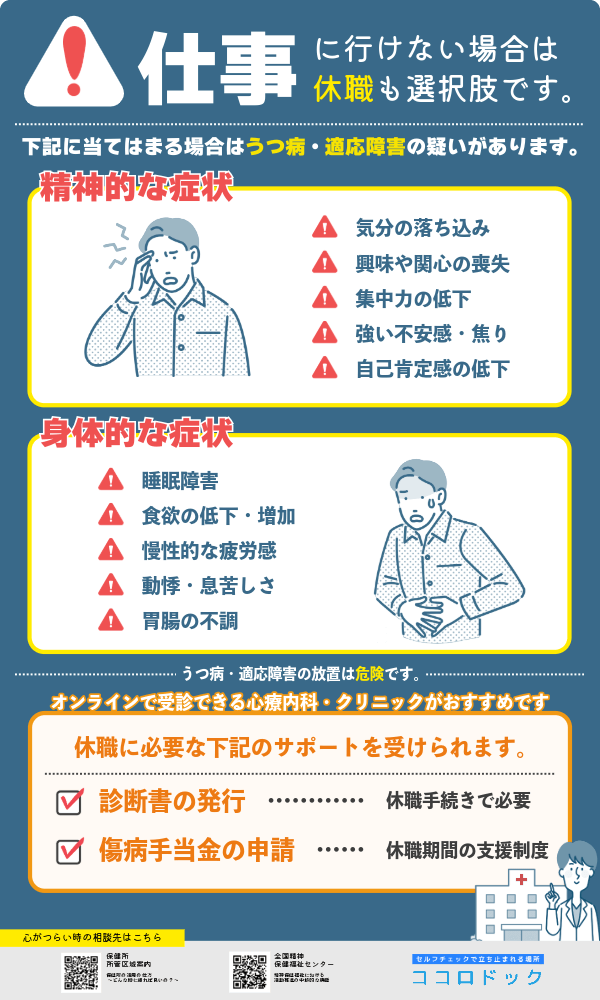

- 精神的な症状

・気分の落ち込み

・興味や関心の喪失

・集中力の低下 - 身体的な症状

・睡眠障害

・食欲の変化

・慢性的な疲労感

上記に当てはまる症状がある方は、うつ病や適応障害の疑いがあるため、休職を検討しましょう。

この記事では、仕事に行けない時の具体的な対処法を解説します。

出勤当日の連絡方法から休職の準備まで段階に合わせて解説しますので、参考にしていただければ幸いです。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。

Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。

おすすめのオンライン診療内科3選

| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |

|---|---|---|---|---|

| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |

| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |

| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |

- 診断書の即日発効

▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート

▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申

▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/

- 今日会社を休むための具体的な連絡方法と例文

- 仕事に行けなくなる精神的・身体的な原因とセルフチェック

- 休職や転職を含めた4つの具体的な解決策と判断基準

- 仕事に行けない背景に考えられる心の病気の種類

【緊急対処】今日、仕事に行けない…まずやるべき2つのこと

「もう無理だ…」と心が悲鳴をあげているとき、無理に動こうとする必要はありません。

何よりも、あなた自身の心と体を守ることが最優先です。

そのために、まずは今日一日を安心して過ごすための具体的な行動を起こしましょう。

この見出しでは、社会人としての責任を果たしつつ、心身を休ませるための「会社への連絡」と、回復のために不可欠な「休養の取り方」という2つのステップを、分かりやすく解説します。

この2つを実践することが、焦りや罪悪感を和らげ、落ち着いて自分と向き合うための大切な第一歩になります。

心のSOSをキャッチする5つのサイン

現状について正直に答えてみてください。

1. 朝、ベッドから起き上がるのが身体的につらいですか?

2. 仕事のことを考えると、理由もなく涙が出たり、気分が沈んだりしますか?

3. 最近、以前は楽しめていた趣味や活動に興味が持てなくなりましたか?

4. 夜、なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めたりすることがありますか?

5. 「自分はダメだ」「周りに申し訳ない」と自分を責めてしまうことが多いですか?

専門家への相談を検討しましょう

多くの項目に当てはまったあなたは、ご自身が思っている以上に、心と体のエネルギーが枯渇している状態かもしれません。今は無理をせず、専門家の力を借りることも考えてみましょう。休職してしっかりと休養するためには、医師による「診断書」が必要になる場合があります。

メンタルクリニックがおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。

Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。

-

診断書の即日発効

▶休職手続きで必要 -

傷病手当金の申請サポート

▶休職時に利用できる制度

当日予約OK・24時まで診療可能

あなたのストレス原因を分析します

いくつかの項目に当てはまったあなた。今は、ご自身のストレスの原因を客観的に見つめることが大切です。以下のチャートで、あなたの心の状態を確認してみましょう。

もし、今の状況を変えたいけれど、どうすればいいか分からないと感じているなら、一度仕事から離れてみる「休職」という選択肢もあります。まずは記事を読み進めて、あなたに合った対処法を見つけてみましょう。

休職について詳しく見てみる診断ツールのご利用にあたって

本記事内の診断機能は、皆さまのセルフチェックをサポートし、ご自身の状態を客観的に見るための一つのきっかけを提供するものです。医学的な診断に代わるものではありません。心身の不調が続く場合は、決して一人で抱え込まず、ご家族や信頼できる友人、あるいは医師やカウンセラーといった専門家にご相談ください。

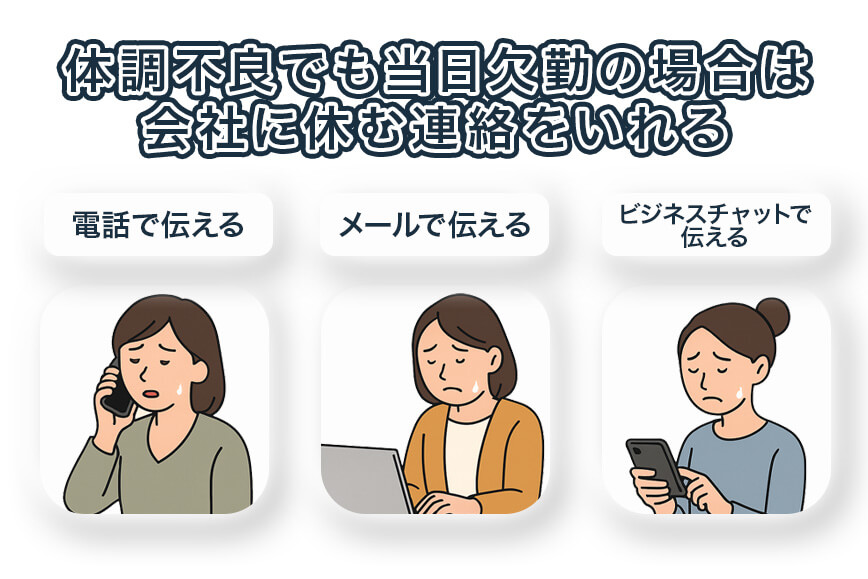

会社に休む連絡を入れる(連絡手段別の例文付き)

会社に休みの連絡を入れることは、とても勇気がいる行動です。

しかし、この一本の連絡が、無断欠勤という最悪の事態を避け、あなたの社会的な信用を守ります。

伝えるべきことは、とてもシンプルです。

長々と理由を説明する必要はなく、「体調不良のため休む」という事実を簡潔に伝えるだけで十分です。

ここでは、連絡手段別にそのまま使える例文を紹介します。

- 電話で伝える場合

- メールで伝える場合

- ビジネスチャットで伝える場合

ご自身の状況に合わせて、最も負担の少ない方法を選んでください。

電話で伝える場合の例文

直接声で伝えることに抵抗があるかもしれませんが、最も誠意が伝わりやすい方法です。

話すことが決まっていれば、数分で終わります。

おはようございます。〇〇部(課)の〇〇です。今、お時間よろしいでしょうか。

おはよう。どうした?

大変申し訳ありません。昨夜から体調が優れず、本日はお休みをいただいてもよろしいでしょうか。

そうか、分かった。ゆっくり休んでください。業務の引き継ぎはあるかな?

はい、急ぎの件は特にありません。何かあれば携帯にご連絡ください。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。失礼いたします。

メールで伝える場合の例文

電話で話すのがつらいときは、メールでの連絡を選びましょう。

始業時刻の30分前までには送信しておくのが望ましいです。

件名:勤怠連絡(〇〇部 氏名)

〇〇部長

おはようございます。

〇〇部の〇〇です。

私事で大変恐縮ですが、体調不良のため、本日はお休みさせていただきたくご連絡いたしました。

業務の引き継ぎ事項については、特に急を要するものはございません。

もし緊急のご連絡がございましたら、携帯電話(090-XXXX-XXXX)までお願いいたします。

皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

—————————

署名

—————————

ビジネスチャットで伝える場合の例文

普段からSlackやChatworkなどのビジネスチャットで勤怠連絡を行っている場合は、そちらを使いましょう。

ただし、会社のルールを事前に確認することが大切です。

〇〇部長

おはようございます。〇〇です。

大変申し訳ありませんが、体調不良のため本日はお休みをいただきます。

急ぎの要件はございませんが、何かありましたらこちらのチャットにご連絡ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

とにかく心と体を休める

会社への連絡が無事に終わったら、次にやるべきことは一つだけです。

「何かをしなければ」と焦る気持ちは一旦横に置いて、意識的に「何もしない」時間を作ることを自分に許可してあげてください。

スマートフォンやテレビから流れてくる情報は、あなたが思っている以上に脳に負担をかけます。

デジタルデバイスから物理的に距離を置くだけで、脳は休息モードに入りやすくなります。

今日は、自分を回復させることだけに集中する日です。

| おすすめの過ごし方 | ポイント |

|---|---|

| カーテンを閉めて眠る | 光の刺激を遮断し、心と体をリラックスさせる |

| 温かい飲み物を飲む | カモミールティーや白湯など、カフェインを含まないもの |

| 好きな音楽を静かに聴く | 歌詞のないヒーリングミュージックや自然の音 |

| スマートフォンを別の部屋に置く | 仕事の連絡やSNSから物理的に距離を置く |

| 無理に食事をとらない | 消化の良いスープやゼリーなど、食べられるものだけで十分 |

今日一日、自分を徹底的に甘やかし、心と体を休ませてあげることが大切です。

そうしてエネルギーを少しでも蓄えることが、明日以降の自分を支える力になります。

なぜ仕事に行けない?あなたの「原因」を探るセルフチェックリスト

仕事に行けないと感じるとき、その背景には必ず何らかの原因が隠れています。

無理に奮い立たせようとする前に、まずはご自身の心と体が発しているサインに耳を傾け、原因を客観的に見つめることが解決への第一歩です。

ここでは、考えられる原因を精神的な側面、身体的な側面、そして環境的な側面の3つに分けて整理しました。

ご自身がどの項目に当てはまるか、一つひとつ確認してみてください。

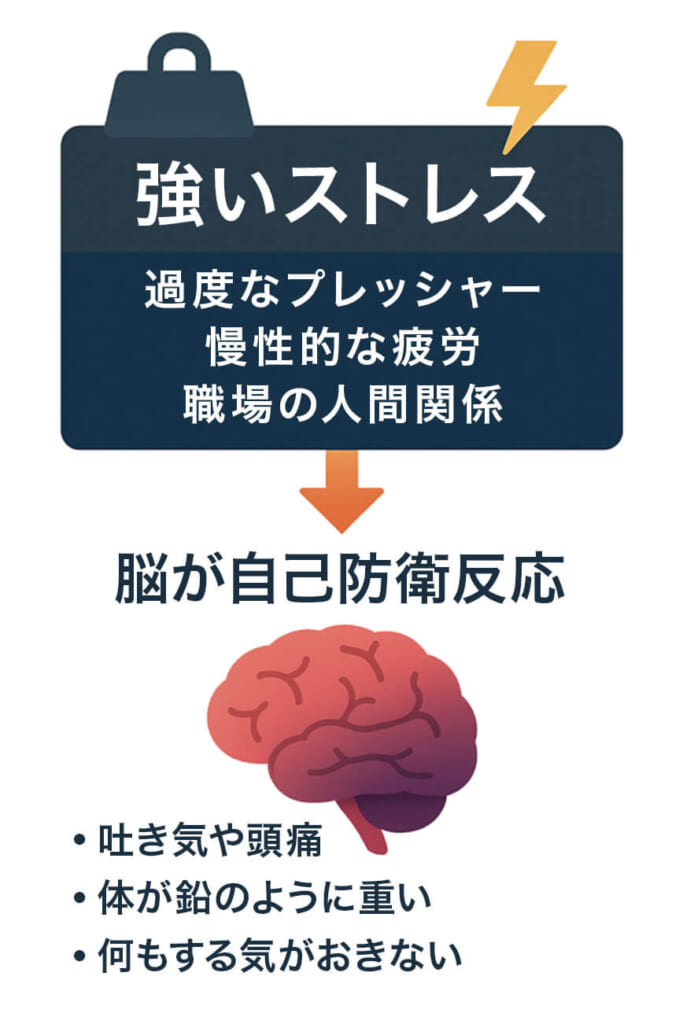

【精神的な原因】人間関係・プレッシャーなど

職場での人間関係や過度な責任感といった、目に見えないストレスが積み重なり、心のエネルギーが枯渇してしまうことが、出社意欲を失わせる大きな原因になります。

厚生労働省の調査によると、仕事で強いストレスを感じている労働者の割合は82.2%にものぼります。

(1) 仕事や職業生活に関する強いストレス

引用元:仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項|令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)|厚生労働省

現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレス(以下「ストレス」という。) となっていると感じる事柄がある労働者の割合は82.2% [令和3年調査53.3%]となっている。

多くの方が心に負担を抱えながら働いている状況がうかがえます。

特に、真面目で責任感の強い方ほど、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでしまう傾向があります。

| ストレス要因 | 具体的な状況 |

|---|---|

| 人間関係の悩み | 上司からの威圧的な態度、同僚からの孤立、部下とのコミュニケーション不全 |

| 過度なプレッシャー | 到底達成できないような高い目標、失敗が許されないという重圧 |

| 仕事内容のミスマッチ | 自分の能力や興味と合わない業務、仕事へのやりがいや達成感の喪失 |

| ハラスメント | パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの被害 |

| 将来への不安 | キャリアアップの見通しが立たない、会社の経営状況に対する懸念 |

これらの精神的なサインに気づいたときは、一人で抱え込まずに信頼できる人に話してみることが大切です。

【身体的な原因】睡眠不足・体調不良など

心の不調は、しばしば身体のサインとして現れます。

身体の不調が心の不調をさらに悪化させるという悪循環に陥ってしまうケースは少なくありません。

特に睡眠は心身の健康に不可欠です。

アメリカ国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は成人に7〜9時間の睡眠を推奨していますが、多忙な日々の中で十分な休息が取れていない方も多いでしょう。

成人(18~64歳)は毎晩7~9時間の睡眠を目指すべきです。65歳以上の場合は、7~8時間が推奨されます。

引用元: How Much Sleep Do You Really Need? – National Sleep Foundation原文

“Adults: Between the ages of 18 and 64, adults should aim for seven to nine hours of nightly sleep. If you’re older than 65, you may need a little less: seven to eight hours is recommended.”

睡眠不足は、集中力や判断力の低下だけでなく、気分の落ち込みや不安感にも直結します。

| 身体的なサイン | 具体的な症状 |

|---|---|

| 慢性的な睡眠障害 | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早くに目が覚めてしまう |

| 原因不明の体調不良 | 病院で検査しても異常がないのに続く頭痛、めまい、吐き気 |

| 消化器系の不調 | ストレスを感じると起こる腹痛や下痢、食欲不振 |

| 抜けない疲労感 | 十分に寝たつもりでも朝から疲れている、身体が鉛のように重く感じる |

| 身体の硬直 | 朝、布団から起き上がろうとしても身体が動かない、金縛りのような感覚 |

これらの身体的なサインは、これ以上無理をしてはいけないという体からのSOS信号です。

まずは専門の医療機関を受診し、体をしっかりと休ませることが大切です。

【環境的な原因】長時間労働・職場環境など

個人の努力だけでは改善が難しい、職場そのものに潜む問題が、心身を追い詰めている可能性もあります。

労働基準法では労働時間の上限が定められていますが、実態として長時間労働が常態化している職場は依然として存在します。

厚生労働省が定める過労死ラインは、時間外・休日労働が月100時間、または2〜6ヶ月平均で月80時間を超える場合とされており、このような環境は心身に極めて深刻な影響を及ぼします。

| 環境的な要因 | 具体的な状況 |

|---|---|

| 過重労働 | 連日の深夜残業や休日出勤が当たり前になっている |

| 不規則な勤務 | 昼夜逆転のシフト勤務などで生活リズムが崩れている |

| 物理的な環境 | 騒音がひどい、空調が適切でないなど、集中できない作業環境 |

| 会社の体制への不満 | 努力が正当に評価されない、会社の将来性に希望が持てない |

| サポート体制の欠如 | 困ったときに気軽に相談できる上司や同僚がいない、相談窓口がない |

もしあなたの不調の原因が職場環境にあると感じるなら、自分を責める必要は全くありません。

部署異動や転職など、その環境から離れることを積極的に検討することが大切です。

仕事に行けない状況を解決には?4つの対処法と休職か退職かの判断基準

仕事に行けないほどのつらさを感じているとき、何から手をつけて良いか分からなくなってしまいますよね。

そんなときは、一人で抱え込まず、信頼できる誰かに頼ることが、状況を好転させるための大切な第一歩になります。

ここでは、具体的な4つの対処法をご紹介します。

まずは信頼できる人に相談することから始め、ご自身の状況に合わせて環境調整や休職、そして退職・転職といった選択肢を検討していきます。

最後に、後悔しないために「休職」か「退職」かを選ぶ判断基準も見ていきましょう。

対処法1:信頼できる人に相談する(相談相手別のポイント)

心に大きな負担がかかっているとき、その気持ちを誰かに話すだけで、張り詰めていた糸が少し緩むことがあります。

これは「カタルシス効果」とも呼ばれる心理的な作用で、抑圧していた感情を言葉にすることで、心が浄化され、気持ちが楽になるのです。

誰に、何を、どう話せば良いのか、相談相手別のポイントを見ていきましょう。

上司や同僚

職場の状況を最もよく理解している上司や同僚への相談は、具体的な業務調整や環境改善につながりやすいという利点があります。

特に上司に相談するときは、

つらいです

無理です。限界です

このように感情的に訴えるよりも、

最近、プレッシャーからか夜眠れず、集中力の低下を感じています。業務量を少し調整していただくことは可能でしょうか。

というように、客観的な事実と、どうしてほしいかを具体的に伝えることが大切です。

もちろん、相談相手はあなたが信頼できると感じる人を選んでください。

この勇気ある一歩が、働きやすい環境を取り戻すきっかけになります。

家族や友人

あなたを大切に思ってくれる家族や友人は、何よりも心強い味方です。

仕事の専門的なアドバイスは得られないかもしれません。

しかし、「そうだったんだね」「よく頑張ってきたね」と、ただただ話を聞いて共感してもらうだけで、孤独感が和らぎ、心が温まるのを感じられるはずです。

心配をかけたくないという気持ちは一旦横に置いて、あなたの弱さも受け止めてくれる安心できる場所で、まずは胸の内を話してみることが大切です。

専門の相談窓口(心療内科・カウンセリングなど)

心と体の専門家に相談することは、問題の根本的な解決への近道です。

専門家は客観的な視点であなたの状態を判断し、医学的な知見や心理学的なアプローチに基づいた適切なサポートを提供してくれます。

どの窓口に相談すれば良いか迷う場合は、以下の表を参考にしてみてください。

専門家を頼ることは、自分自身を大切にするための賢明な選択です。

| 相談窓口 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 心療内科・精神科 | 診断・治療 | 薬物療法、診断書発行、医学的観点からのアドバイス |

| カウンセリングルーム | 心理的支援 | 対話を通じた思考や感情の整理、根本的な問題解決のサポート |

| 公的相談窓口 | 初期相談・情報提供 | 無料または安価な相談、適切な専門機関への紹介 |

対処法2:今の職場で働き続けるための環境調整

今の仕事を続けたいという気持ちがあるのなら、働き方や環境を調整することで、状況が改善する可能性があります。

会社には、従業員の心身の健康を守る義務があります。

勇気を出して、働きやすい環境を自分から作っていくことも考えてみましょう。

具体的には、部署異動や業務内容の変更を申し出たり、時短勤務やテレワークを活用したりする方法が考えられます。

部署異動や業務内容の変更を申し出る

もし、仕事に行けない原因が特定の業務内容や職場の人間関係にあるのなら、部署異動や担当業務の変更は非常に有効な手段です。

例えば、顧客からのクレーム対応に強いストレスを感じているのであれば事務部門へ、複雑なプロジェクト管理が負担であれば個人のスキルを活かせる専門職へ、といった形です。

会社に申し出る際は、「今の部署が嫌だから」というネガティブな伝え方ではなく、「自分の〇〇という強みを、△△の部署でならより活かせると考えています」と、前向きな姿勢で相談することが、円滑な異動を実現するためのポイントです。

時短勤務やテレワークを活用する

通勤そのものや、オフィスという環境にいるだけで心身が消耗してしまう場合には、働き方の柔軟性を高めることが解決策になります。

最近では、治療と仕事の両立を支援するために、多くの企業で時短勤務やテレワーク制度が導入されています。

例えば、1日の勤務時間を6時間に短縮してもらったり、週の半分を在宅勤務に切り替えたりするだけでも、心身の負担は大きく軽減されます。

自分らしいペースで仕事に取り組める時間を確保することが、心の余裕を取り戻すことにつながります。

対処法3:休職して一度仕事から離れる

仕事に行けない状態が続いている時は、一度仕事から完全に離れて休職することを検討してください。

実際に、厚生労働省ではメンタルヘルスの不調により休職した労働者の職場復帰を促進するため、下記のマニュアルを周知しています。

そのため、休職することは労働者に与えられた選択肢であり、社会復帰に必要な休息期間だと言えます。

- 医療機関から発行された診断書

▶休職する際に会社へ提出することで認められやすくなる - 傷病手当金

▶休職時に通算して最大1年6ヵ月支給される支援制度

そこで、ここからは休職時に役立つ「診断書」をもらうまでの流れと、休職後に役立つ「傷病手当金」について解説します。

心身に限界を迎えた状態を放置することは危険であるため、休職を検討中の方はぜひ参考にしてください。

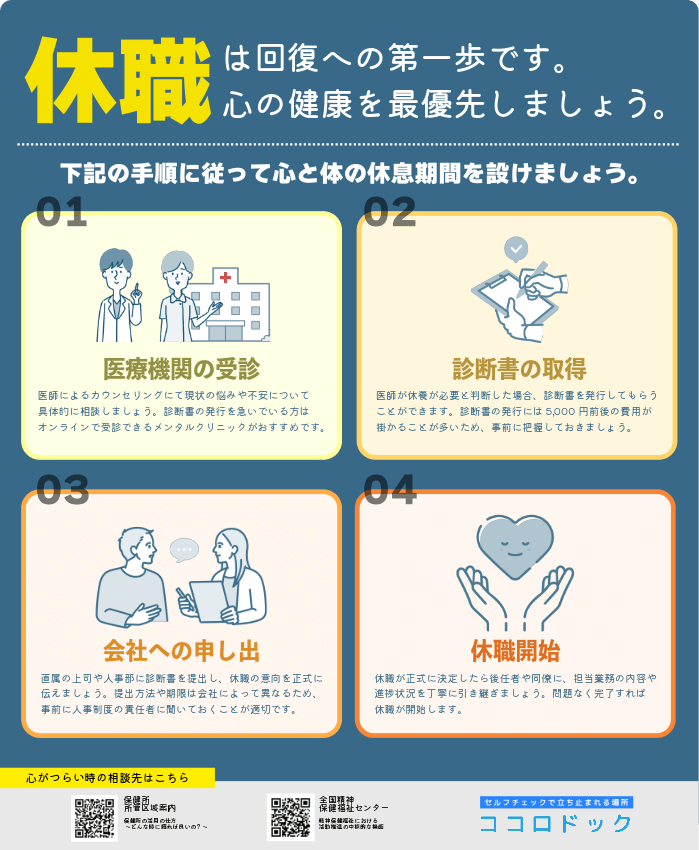

休職までの流れと手続き

休職をするためには、一般的に医師による診断書が必要になります。

以下の流れを参考に、診断書の取得から休職までに必要な手続きを把握しておきましょう。

まずは医療機関を受診します。

医師によるカウンセリングにて現状の悩みや不安について具体的に相談しましょう。

また、診断書の発行を急いでいる方は自宅からオンラインで受診できるメンタルクリニックでの受診がおすすめです。

医師が休養が必要と判断した場合、診断書を発行してもらうことができます。

診断書の発行には5,000円前後の費用が掛かることが多いため、事前に把握しておきましょう。

直属の上司や人事部に診断書を提出し、休職の意向を正式に伝えましょう。

提出方法や期限は会社によって異なるため、事前に人事制度の責任者に聞いておくことが適切です。

休職について決定する際、会社の担当者と休職期間や連絡方法、復職支援などについて面談する場合が多いです。

期間や復職の意志などは事前に決めておくことで円滑に手続きが完了するでしょう。

休職が正式に決定したら後任者や同僚に、担当業務の内容や進捗状況を丁寧に引き継ぎましょう。

手続きの詳細は会社によって異なるため、まずは就業規則を確認したり、人事労務の担当部署に問い合わせたりすることが大切です。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。

Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。

- 診断書の即日発効

▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート

▶休職時に利用できる制度

\当日予約OK・24時まで診療可能/

【解説】休職中の生活を支える「傷病手当金」とは?

休職の手続きが完了し、正式に休息期間が開始した後は傷病手当金という制度を利用しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 勤務先の健康保険に加入している本人 |

| 支給条件 | 業務外の病気やケガの療養のため連続して3日間休み、4日目以降も仕事に就けない場合 |

| 支給額の目安 | 1日あたり、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2 |

| 支給期間 | 支給開始日から通算して1年6ヶ月 |

傷病手当金は、病気やケガによる休業中に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた公的な制度です。

休職中は給与が支払われないことが多いため、経済的な不安を解消することで余分なストレスを軽減できます。

また、傷病手当金の申請には「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出が必要となります。

ご自身が加入している健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトで詳細を確認し、活用を検討しましょう。

対処法4:退職・転職して環境を根本から変える

休職して回復しても、同じ職場に戻ることを考えると再び体調が悪くなる場合や、会社の文化や事業内容そのものがストレスの原因である場合は、環境を根本から変える「退職・転職」が最善の道であることもあります。

心身が疲弊しきった状態で転職活動を始めるのは困難です。

可能であれば、まずは休職して心身の回復に努め、エネルギーが戻ってきてから、ご自身のキャリアを見つめ直す時間を作りましょう。

その際は、リクルートエージェントやdodaといった転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーに相談してみるのも有効な手段です。

自分らしい働き方を見つけるための、新たな一歩を踏み出すことが大切です。

「休職」か「退職」か?後悔しないための判断基準

人生の大きな分岐点である「休職」と「退職」の選択。

後悔しない決断を下すためには、感情に流されず、ご自身の状況を客観的に見つめ直すことが重要です。

以下の判断基準を参考に、あなたの心とキャリアにとってどちらの選択がより良いか、じっくり考えてみてください。

| 判断基準 | 「休職」を検討 | 「退職」を検討 |

|---|---|---|

| 仕事内容への気持ち | 今の仕事や職種自体は好きで、続けたい | 仕事内容そのものに興味ややりがいを感じられない |

| ストレスの原因 | 一時的な高負荷や特定の人間関係が明確 | 会社の文化、理念、事業内容など構造的な問題 |

| 回復後の見通し | 回復すれば、また同じ職場で頑張りたいと思える | 同じ環境に戻ることを想像するだけで強い苦痛を感じる |

| 会社のサポート体制 | 産業医の面談や復職支援プログラムが整っている | 相談しても改善の見込みがなく、孤立している |

| キャリアの継続性 | 今の会社でのキャリアを途切れさせたくない | 新しい環境でキャリアをリセットしたい、築き直したい |

このリストはあくまで考えるためのヒントです。

最終的な答えは、あなたの中にしかありません。

もし一人で決断するのが難しいと感じたら、キャリアコンサルタントやカウンセラーといった第三者の専門家に相談し、客観的な意見を求めることも、後悔しない選択をするための有効な方法です。

「仕事に行けない」は病気のサインかも?考えられる精神疾患と症状

「仕事に行きたくない」のではなく「行けない」と感じる時、それは単なる気分の問題ではなく、専門的な治療や支援が必要な心身の不調のサインです。

これまで責任感を持って頑張ってきたあなただからこそ、心と体が限界を訴えているのかもしれません。

ここでは、仕事に行けないという状態の背景に考えられる代表的な精神疾患として、うつ病、適応障害、不安障害の特徴を見ていきましょう。

ご自身の状態を客観的に理解する一助となるはずです。

| 疾患名 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| うつ病 | ストレス、環境要因、性格傾向、脳機能の変化などが複雑に絡み合う | 気分、意欲、思考力、身体など、広範囲にわたるエネルギーの低下 |

| 適応障害 | 職場での異動や人間関係など、明確なストレス因 | ストレス因に関連した気分の落ち込みや素行の障害 |

| 不安障害 | 特定の状況や対象への過剰な不安・恐怖 | 突然のパニック発作、人前での強い緊張 |

これらの症状は、ご自身で判断するのは非常に困難です。

あくまでご自身の状態を理解するための参考情報とし、気になる点があれば必ず専門家へ相談することが大切です。

うつ病のサインと特徴

うつ病とは、気分が落ち込む、何事にも興味や喜びを感じられないといった精神的な症状に加え、眠れない、食欲がない、体がだるいといった身体的な症状が現れる、脳のエネルギーが欠乏した状態です。

決して「気の持ちよう」や「弱さ」から生じるものではありません。

日本では、約15人に1人が生涯のうちにうつ病を経験すると言われており、誰にでも起こりうる病気の一つです。

以下のようなサインが2週間以上、ほとんど毎日続いている場合は注意が必要です。

- 気分の激しい落ち込み

- 何をしても楽しくない、興味がわかない

- 自分を責める、罪悪感を感じる

- 集中力や思考力、決断力の低下

これらのサインは、心と体が休息を求めている重要なSOSです。

無理を続けると症状が悪化することもあるため、早めに専門の医療機関を受診することが大切です。

適応障害のサインと特徴

適応障害とは、特定のストレス因(原因)によって、社会生活に支障をきたすほどの気分の落ち込みや行動の問題が現れる状態を指します。

うつ病と症状が似ている部分もありますが、原因となるストレスがはっきりしている点が大きな特徴です。

例えば、職場の人間関係、仕事のプレッシャー、配置転換といった出来事が引き金となり、その出来事が始まってから通常3ヶ月以内に症状が現れることが多くあります。

- 抑うつ気分、涙もろさ

- 不安感、焦り、過度な心配

- 怒りっぽくなる、攻撃的になる

適応障害の場合、原因となっているストレスから離れることで症状が速やかに改善する傾向にあります。

ストレスの原因を特定し、環境調整を行うことが回復への重要な鍵となります。

不安障害(パニック症・社交不安症)のサインと特徴

不安障害は、日常生活に支障が出るほどの強い不安や恐怖を感じる病気の総称です。

中でも、「仕事に行けない」という悩みに関連が深いものとして、パニック症や社交不安症が挙げられます。

これは、漠然とした不安ではなく、特定の状況や対象に対して過剰な恐怖や不安を感じる状態です。

パニック症では、電車の中や会議中など、逃げられない場所で突然のパニック発作に襲われます。

この発作は、強い恐怖感とともに、数分以内にピークに達する動悸や息苦しさ、めまいなどを伴います。

| 疾患のタイプ | 中心となる感情 | 主な症状 |

|---|---|---|

| パニック症 | 「死んでしまうのではないか」という強い恐怖 | 突然の動悸、息苦しさ、めまい、吐き気などのパニック発作 |

| 「また発作が起きたらどうしよう」という予期不安 | ||

| 社交不安症 | 人前で恥をかくことへの強い恐怖・緊張 | 大勢の前での発表や会議での発言を極端に避ける |

| 人と話すときに顔が赤くなる、汗をかく、声が震える |

これらの症状があると、通勤や業務そのものに強い苦痛を感じるようになります。

適切な治療によって症状をコントロールすることは可能なため、専門医に相談してみましょう。

セルフチェックだけで判断は危険。必ず専門医を受診しましょう

ここまでいくつかの病気の特徴を紹介してきましたが、心の病気の診断は、専門的な知識を持つ医師にしかできません。

インターネット上の情報だけで「自分はこの病気に違いない」と判断してしまうことは、非常に危険です。

似たような症状でも、原因や背景が異なれば、必要な治療や対処法は全く変わってきます。

自己判断で誤った対処を続けると、かえって症状を悪化させたり、回復を長引かせたりすることにもなりかねません。

- 的確な診断と治療方針の決定

- 症状を和らげる薬の処方

- 公的支援(傷病手当金など)に必要な診断書の作成

- 心理的なサポートやカウンセリングの紹介

- 休職や復職に関する客観的なアドバイス

心療内科や精神科へ行くことに、ためらいを感じる人もいるかもしれません。

しかし、専門医への相談は、あなた自身を守り、回復への道を切り拓くための、最も確実で大切な一歩です。

自分を責めずに、専門家の力を借りることを考えてみてください。

「仕事に行けない」を乗り越えた人の体験談

「仕事に行けない」という苦しい状況は、決してあなた一人だけが経験しているものではありません。

同じように悩み、そこから抜け出した人たちがいます。

乗り越えた人たちの実例が、今のあなたにとって希望の光になるはずです。

ここでは、全く異なる選択を経て自分らしい働き方を取り戻した、二人のケースをご紹介します。

「休職を経て復職したAさん」のケースと、「転職して自分らしい働き方を見つけたBさん」のケースです。

どちらが良いというわけではなく、あなたに合った回復の形を見つけるためのヒントにしてください。

| 項目 | Aさん(休職→復職) | Bさん(転職) |

|---|---|---|

| 抱えていた悩み | 過労とプレッシャーによるうつ状態 | 職場の人間関係と合わない業務内容 |

| 取った選択 | 3ヶ月の休職と傷病手当金の利用 | 退職し、未経験だった福祉業界へ転職 |

| 現在の状況 | 復職後、業務量を調整し安定して勤務 | 新しい職場でやりがいを感じ、心身ともに健康 |

どちらのケースにも共通しているのは、勇気を出して「現状を変えるための一歩」を踏み出した点です。

自分に合った方法を見つけることが大切です。

ケース1:休職を経て復職したAさんの場合

営業職として働くAさん(30代)は、厳しいノルマと長時間労働からくる強いプレッシャーに、心身ともにすり減っていました。

気づいたときには、朝ベッドから起き上がれなくなっていたのです。

「自分は甘えているだけだ」と責め続けましたが、心療内科を受診し「うつ状態」と診断されたことで、初めて自身の状況を客観的に受け入れられました。

医師の助言と上司との面談を経て3ヶ月間の休職を決意し、その間は健康保険の傷病手当金制度を利用して生活の不安を軽減しました。

- とにかく何もしない時間を作る

- スマートフォンやPCから意識的に離れる

- 軽い散歩など、無理のない範囲で体を動かす

- 復帰後の働き方について会社と事前に相談する

休職期間は、Aさんにとって「逃げ」ではなく、回復し、自分自身の働き方を見つめ直すための重要な「時間」となりました。

復職後は完璧主義を手放し、周囲に頼ることを覚えた結果、以前よりも心に余裕を持って仕事に取り組めるようになっています。

営業職のAさん(30代)。厳しいノルマと長時間労働からくる強いプレッシャーに、心身ともにすり減っていた。

「朝、どうしても体が動かない……」気づいたときには、限界の状態に。「自分が甘えているだけだ」と自分を責め続けていた。

心療内科を受診し、「うつ状態」と診断。初めて自身の状況を客観的に受け入れ、医師の助言と上司との面談を経て3ヶ月間の休職を決意。

休職期間は「逃げ」ではなく、回復と自分を見つめ直すための重要な「時間」となった。復職後は完璧主義を手放し、周囲に頼ることを覚えた。

以前よりも心に余裕を持って仕事に取り組めるようになった。

ケース2:転職して自分らしい働き方を見つけたBさんの場合

事務職として働いていたBさん(20代)は、特定の同僚からの心ない言葉や、自分には合わないと感じる単調な業務に、毎日強いストレスを感じていました。

「このままここに居続けても、自分が壊れてしまう」という強い危機感が、彼女の背中を押しました。

周囲からは「もったいない」という声もありましたが、自分の心を守ることを最優先に退職を決断します。

ハローワークや転職エージェントに登録し、自己分析を重ねた結果、未経験だった福祉業界への転職を決めました。

- 自分のペースで働ける残業の少ない環境

- チームで協力し合える雰囲気

- 経験よりも人柄や意欲を評価してくれる社風

- 人の役に立っていると実感できる仕事内容

環境を根本から変えることは大きな勇気が必要でしたが、Bさんにとってはそれが最善の選択でした。

現在は、新しい職場でやりがいを感じながら、心身ともに健康な毎日を送っています。

環境が合わないと感じる場合、そこから離れることも大切な自己防衛です。

事務職のBさん(20代)。特定の同僚からの心ない言葉や、自分に合わない単調な業務に、毎日強いストレスを感じていた。

「このままここに居続けても、自分が壊れてしまう」という強い危機感が、彼女の背中を押した。

周囲の「もったいない」という声もあったが、自分の心を守ることを最優先に退職を決意。ハローワークや転職エージェントに登録し、自己分析を重ねた。

環境を根本から変えることは大きな勇気が必要だったが、Bさんにとってはそれが最善の選択となった。未経験だった福祉業界へ転職。

新しい職場でやりがいを感じながら、心身ともに健康な毎日を送っている。

周りのご家族・ご友人へ。当事者を支えるためのサポート方法

大切な人が「仕事に行けない」と深く悩んでいるとき、どう声をかけ、どう支えたら良いのか分からず、ご家族やご友人であるあなた自身も辛い思いをされているのではないでしょうか。

ご本人と同じくらい、周りで支えるあなたも一人で抱え込まないことが重要です。

支える側が心穏やかでいることが、結果的にご本人の安心につながります。

ここでは、ご本人の心を追い詰めず、かつ効果的に支えるための関わり方について、「やってはいけないNGな対応・言葉」「本人の安心につながる言葉かけと傾聴の姿勢」「言葉以外でできる具体的なサポート」という3つの視点から具体的に解説していきます。

やってはいけないNGな対応・言葉

ご本人を励まそう、元気づけようとする言葉が、意図せず相手を追い詰めてしまうことがあります。

特に、心身がエネルギー切れを起こしている状態では、安易な励ましや根性論は逆効果になることを知っておくことが大切です。

例えば、うつ病などの精神的な不調を抱えている場合、気力や意欲が著しく低下します。

これは本人の「甘え」や「弱さ」ではなく、脳の機能が一時的に低下している状態、つまり病気の症状なのです。

その状態で原因を問い詰めたり、叱咤激励したりすることは、本人にはどうすることもできない理不尽な要求となり、罪悪感や無力感を深めるだけになってしまいます。

| やってはいけないNGな対応・言葉 | なぜ避けるべきか |

|---|---|

| 「頑張れ」「しっかりして」 | これ以上頑張れないほど心身が疲弊しているため、プレッシャーになる |

| 「気の持ちようだ」 「甘えるな」 | 本人の努力や意志の問題ではないため、自己否定を強めてしまう |

| 原因を無理に聞き出す | 自分の状態をうまく言葉にできず、問い詰められると混乱してしまう |

| 他人と比較する(「〇〇さんはもっと大変だよ」) | 自分の苦しみを軽視されたと感じ、孤立感を深める |

| 無理に外出や活動に誘う | エネルギーが枯渇している状態では、誘われること自体が負担になる |

良かれと思ってかけた言葉が、かえってご本人の心を傷つけ、回復を遅らせてしまう結果にならないよう、まずは避けるべき言動を理解しておくことが大切です。

本人の安心につながる言葉かけと傾聴の姿勢

では、どのように接すれば、ご本人の安心につながるのでしょうか。

最も重要なのは、「傾聴」、つまり評価や判断をせずに、ただありのままに話を受け止める姿勢です。

無理にアドバイスをしようとせず、まずは安全な聞き役になることを心がけましょう。

これは多くのカウンセリング場面で用いられる基本的な関わり方です。

話を遮らずに「うん、うん」と相槌を打ったり、「そう感じているんだね」と相手の言葉を繰り返したりする「オウム返し」を用いたりするだけでも、ご本人は「この人は自分の気持ちを理解しようとしてくれている」という強い安心感を得ることができます。

| 本人の安心につながる言葉かけ | どのような効果が期待できるか |

|---|---|

| 「つらかったね」 「大変だったね」 | 気持ちに寄り添い、共感を示すことで孤独感を和らげる |

| 「味方だからね」 「いつでも話を聞くよ」 | 一人ではないという安心感を与え、相談しやすい雰囲気を作る |

| 「休んでいいんだよ」 「無理しないで」 | 休むことへの罪悪感を軽くし、療養に専念することを肯定する |

| 「あなたがいてくれるだけでいい」 | 存在そのものを肯定し、ご本人の自己肯定感を支える |

何か特別な言葉を探す必要はありません。

「ただ、そばにいる」「あなたの味方である」という姿勢そのものが、何よりも力強いメッセージになります。

言葉以外でできる具体的なサポート

ご本人がひどく落ち込んで言葉でのコミュニケーションすら難しい時期には、日常生活のタスクを肩代わりするなど、具体的な行動によるサポートが大きな助けとなります。

例えば、栄養のある食事の準備や部屋の掃除といった家事のサポートは、ご本人の直接的な負担軽減につながります。

また、心療内科や精神科への初回の受診予約を手伝ったり、病院まで付き添ったりすることも、ご本人の行動への心理的なハードルを大きく下げる上で非常に効果的です。

| 具体的なサポート | 実行する際のポイント |

|---|---|

| 家事の代行(食事の準備、掃除など) | 相手に過度な気を遣わせないよう、さりげなく行う |

| 病院への付き添い | 受診の予約から付き添いまで手伝うと、本人の行動への障壁が下がる |

| 公的制度の情報収集を手伝う | 傷病手当金や自立支援医療制度など、複雑な手続きを一緒に調べる |

| 静かに過ごせる環境を整える | 大きな音を立てない、頻繁に話しかけないなど、安心して休める空間を作る |

こうしたサポートを行う際は、ご本人の意向を尊重することが大切です。

「何か手伝えることはある?」と優しく尋ね、ご本人が望む範囲で手助けをしてあげてください。

仕事に行けない人のよくある質問

会社を休む連絡で詳しい理由を聞かれたら、どう伝えればいいですか?

無理に詳しい病状などを話す必要はありません。

「体調不良」と伝えるだけで十分です。

もし上司から執拗に理由を聞かれる場合は、「個人的な健康上の問題ですので、控えさせてください」とはっきり伝えても問題ありません。

休むという事実に加えて、業務の引き継ぎ事項を明確に伝えることが、社会人としての責任を果たす上で大切になります。

心療内科や精神科の病院に行くのが怖いと感じます。

専門の病院へ行くことに抵抗を感じる気持ちは、とても自然なことです。

まずは「風邪を引いたら内科に行く」のと同じように、「心の調子が悪いから専門家に相談する」と考えてみてください。

医師には守秘義務がありますから、あなたの相談内容が外部に漏れることはありません。

初めはカウンセリングだけでも可能な場所もありますし、自分に合う病院や医師を見つけるための一歩と捉えましょう。

近年はオンライン診療も増加しているので、直接通院することが怖い方は活用してください。

休職から復職したあと、また体調を崩さないか不安です。

復職後の不安は、多くの方が抱く感情です。

再発を防ぐためには、まず完璧を目指さないことが重要になります。

復職直後は「リハビリ期間」と位置づけ、業務量を調整してもらうなど、上司や産業医と密に連携を取りましょう。

また、ストレスの原因となった働き方や人間関係のパターンを見直し、意識的に距離を置くなどの対策を講じることが、長期的な安定につながります。

少し良くなったと思っても、また朝になると涙が出て仕事に行きたくなくなります。

心のエネルギーが回復する過程では、良い日と悪い日を繰り返すのが一般的です。

一進一退を繰り返しながら、少しずつ回復していくものなので、気持ちが後退したように感じても自分を責めないでください。

それは回復が順調に進んでいる証拠でもあります。

そんな日は無理をせず、もう一度休む勇気を持ち、信頼できる人に話を聞いてもらうなど、自分を労わる行動を取りましょう。

今すぐには仕事を辞められないのですが、精神的に限界です。

すぐに退職という決断が難しい状況では、まずご自身の心身の安全を最優先に確保してください。

有給休暇を取得して、仕事から物理的・心理的に距離を置く時間を作りましょう。

その上で、休職制度の利用を検討するのも一つの有効な手段です。

会社を辞める・辞めないの判断は、心身が少し回復してからでも遅くありません。

まずは「休む」という選択肢を積極的に活用することが大切です。

新入社員なのに仕事に行けないのは、甘えやサボりに思えて罪悪感でいっぱいです。

新しい環境に慣れることは、経験年数に関わらず誰にとっても大きなストレスがかかるものです。

特に新入社員の方は、周囲の期待に応えようと無意識に無理をしがちです。

仕事に行けないのは、あなたの責任感の強さゆえに、心と体が疲れてしまったサインです。

決して甘えやサボりではありませんから、一人で抱え込まず、教育係の先輩や人事部など、相談しやすい相手に早めに現状を打ち明けることが重要です。

まとめ:一人で抱え込まないで。あなたに合った次の一歩を見つけよう

- 仕事に行けないのは甘えではなく、心と体からのSOSサイン

- 今すぐ使える会社への連絡例文と、心身を休ませる休日の過ごし方

- 相談や休職、転職など、状況を解決するための具体的な対処法

- 一人で抱え込まず、専門家や信頼できる人を頼ることの重要性

仕事に行けないのは、あなたの甘えや弱さが原因ではありません。

それは、責任感を持って頑張り続けてきたあなたの心と体が発している限界のサインです。

この記事では、今日一日を乗り切る緊急対処法から、あなた自身を守るための休職や転職といった選択肢まで、具体的な道筋を解説しました。

「仕事に行けない」と深く悩んで自分を責めているあなたに、今一番お伝えしたいのは、決して一人でその苦しみを抱え込まないでほしいということです。

その感情は、あなたの心が弱いからでも、甘えているからでもありません。

むしろ、これまで責任感を持って仕事と真剣に向き合ってきたからこそ、心と体が発している限界のサインなのです。

もし、会社への連絡方法に迷っているなら、まずはこの記事の例文を参考にしてください。

そして、今日一日をゆっくりと休み、あなたの心と体を守るための次の一歩を考える時間を作りましょう。

ご紹介したように、専門の相談窓口を頼ったり、休職して一度立ち止まったりすることも、あなた自身を守るための大切な選択肢です。

環境を変えることは逃げではなく、未来へ進むための戦略的な一歩となります。

焦る必要は全くありません。

あなたに合った次の一歩を、あなたのペースで見つけていくことが大切です。

その小さな一歩が、必ず明日への道を開きます。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)