「理由もなく涙があふれて止まらない。」

「感情のコントロールがきかず、日常生活にも支障を感じるようになってきた。」

感情が不安定な自分自身の変化に戸惑い、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

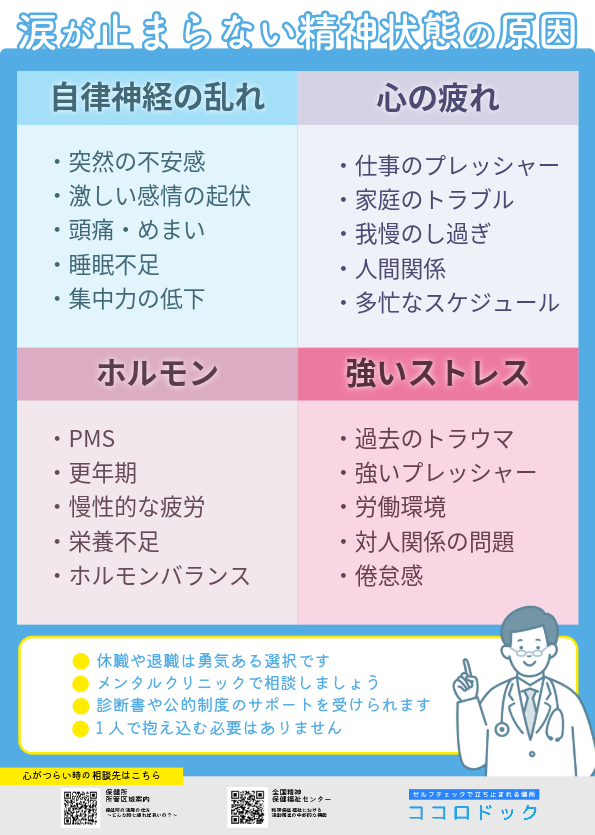

涙が止まらない精神状態の背景には、ストレスや心理的な負荷、自律神経の乱れ、女性ホルモンの影響など、さまざまな要因が関係しています。

また、その裏にはうつ病や不安障害、PMDD(重度の月経前症候群)といった心の病気が隠れている可能性もあります。

この記事では、涙が止まらない精神状態の主な原因と考えられる疾患、セルフケアの方法、病院を受診すべきサインについて詳しく解説します。

「なぜこんなに泣いてしまうのか」と自分を責める前に、この記事を通してその理由を知り、適切な対処法を見つけてみてください。

感情を大切にしながら、自分らしさを取り戻す第一歩としてお役立ていただければ幸いです。

30秒でわかる涙のサインチェック

涙が止まらない精神状態の原因はストレスや心理的な負荷によることが多い

理由もなく涙が出てしまうという状態は、日常生活の中で突然訪れることがあります。

ストレスの蓄積や心理的な負担が引き金となって、自律神経やホルモンバランスに乱れが生じている場合が少なくありません。

涙という感情の表出には、目に見えない内面的なメッセージが隠されていることが多いです。

こうした反応は、心や体が発する「限界のサイン」であることもあります。

当てはまる項目をタップしてください。

ここからは、主な4つの原因について具体的に見ていきましょう。

それぞれの特徴を知ることで、自分に必要な対処法のヒントが見つかるかもしれません。

突然涙が出るのは「自律神経の乱れ」のサイン

- 自律神経の乱れが涙の原因になることがある

- 心のSOSとして涙が出る可能性がある

- 生活リズムを整えることが重要

突然理由もなく涙がこぼれてしまうとき、背景には自律神経の乱れが関係している可能性があります。

自律神経は、心と体のバランスを保つ役割を果たしており、ストレスや疲労が蓄積するとその働きが乱れてしまいます。

体が無意識に「限界のサイン」として涙を流すことで、心のSOSを発しているのです。

環境の変化が激しい時期や、プレッシャーの大きい状況が続いているときは、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

| 現れるサイン | 背景・原因 |

|---|---|

| 突然の涙 | 心のストレスや自律神経の乱れ |

| 寝つきの悪さ | 環境変化による緊張 |

| 食欲の変化 | 心身の疲労の蓄積 |

涙は一見すると情緒的なものに見えますが、実は身体の調整機能の一部として出ることもあるという点は見逃せません。

もし突然の涙が続くようであれば、心身の負荷を見直し、生活リズムを整えることが第一歩です。

深呼吸やストレッチなど、自律神経を整える習慣を少しずつ取り入れてみましょう。

悲しくないのに泣くのは「心の疲れ」が原因かも

- 「悲しくないのに泣く」は心の疲労の兆し

- ストレスは気づかぬうちに蓄積する

- 感情を抑え込むと突然涙になることも

理由もなく涙が出てくると、「どうして?」と戸惑ってしまうこともありますよね。

悲しい出来事がなくても、日常の小さなストレスが積み重なり、心が静かに限界を迎えていることがあります。

たとえば、仕事や家庭でのプレッシャー、人間関係の気遣い、終わりの見えない忙しさなど、こうした要素が少しずつ心に負担をかけていきます。

泣いてしまうという反応は、そうした内面の緊張が緩んだ瞬間に表れる自然な防衛反応です。

感情を抑え込んで頑張り続けてきた人ほど、ふとした瞬間に涙があふれてしまうことがあります。

誰にも話していなかった不安や疲労が、心の奥に溜まっていないか見つめることが大切です。

自分の心の疲れに気づくことは、これ以上無理をしないための第一歩です。

頑張りすぎている自分を労わる時間を、意識的に作ってあげましょう。

女性ホルモンやPMSなど身体的要因も影響する

- ホルモンバランスの変化が影響することがある

- 疲労や栄養不足も涙もろさに関係

- 生活習慣の見直しで改善が期待できる

特に女性の場合、ホルモンバランスの変動が情緒に大きく影響を与えることが知られています。

涙が止まない原因として、心の問題だけでなく身体的な要因が影響しているケースもあります。

生理前に気分の浮き沈みが激しくなるPMS(月経前症候群)や、更年期障害の影響で涙もろくなることがあります。

生理前のホルモン変化によって、気分が不安定になったり涙もろくなることがあります。

これは自然な反応で、多くの女性が経験しています。つらいときは婦人科に相談するのも一つの方法です。

こうした身体の変化は、自分の意志でコントロールできるものではありません。

無理に感情を抑えようとせず、まずは受け入れることが大切です。

| 原因 | 関係する要素 |

|---|---|

| ホルモンの影響 | PMS、更年期など |

| 生活習慣 | 睡眠不足、栄養の偏り |

| 体調不良 | 慢性疲労、ストレス |

また、睡眠不足や栄養の偏り、慢性的な疲労なども心身のバランスを崩す原因となります。

それが涙もろさを引き起こす一因となるのです。

定期的な婦人科の受診や、生活習慣の見直しを行うことで、心身のバランスを整えるきっかけになるかもしれません。

強いストレスやトラウマが引き金になっていることも

涙が止まらなくなる背景には、強いストレスや過去のトラウマが深く関係している場合もあります。

- 過去の出来事が現在の感情を刺激することがある

- ストレス環境では涙が出やすくなる

- 感情を受け止めることが回復の第一歩

たとえば、過去に経験したショックな出来事や、心に大きな傷を残した記憶が、現在の生活の中で無意識に呼び起こされることがあります。

思い出さないようにしていた記憶が、ふとした瞬間に刺激されるのです。

また、日常的に大きなプレッシャーを受けている環境にいると、精神的な余裕を持てず、ちょっとしたことで涙が出てしまうようになることもあります。

トラウマの影響は自覚しにくいことも多く、「なぜこんなことで泣いてしまうのだろう」と自分を責めてしまう人も少なくありません。

涙は心の奥にある感情が自然にあふれる反応です。

無理に抑えるよりも、自分の感情に丁寧に向き合うことが回復への第一歩です。

必要であれば、心療内科やカウンセリングなどの専門機関に相談し、安心して話せる環境を持つことも大切にしましょう。

涙が止まらない精神状態はうつ病や不安障害などの病気が隠れていることもある

涙が頻繁に出る精神的な不調が長引いている場合、単なる一時的なストレスではなく、背景に病気が潜んでいる可能性もあります。

うつ病や不安障害、ホルモン変動による疾患など、心の病気は身体症状として現れることもあります。

涙は感情の反応に留まらず、心身の異常を知らせる重要なサインであることを忘れてはいけません。

あなたの今の「つらさ」の度合いを、

下のバーで直感的に示してみてください。

ここでは、涙と関連の深い4つの疾患について見ていきます。

それぞれの特徴を把握し、早期発見のきっかけとして役立ててください。

うつ病:気分の落ち込みと涙が特徴的な症状

涙が頻繁に出る状態が続いている場合、うつ病の初期症状である可能性があります。

うつ病では、理由もなく気分が沈み込み、ちょっとした出来事にも涙が出てしまうことがあります。

- 涙が続くのはうつ病の初期症状かもしれない

- 自己否定や気分の沈みが重なることがある

- 専門機関の受診が回復への第一歩

特に朝の時間帯に気分の落ち込みが強くなるという傾向が見られます。

また、「自分はダメだ」「何をやってもうまくいかない」といった自己否定的な思考が強くなることも特徴です。

感情のコントロールが難しくなり、些細なことで涙が止まらなくなる場合は、心のエネルギーが枯渇しているサインかもしれません。

気分の落ち込みと涙もろさが続くようであれば、早めに心療内科や精神科を受診し、専門家のサポートを受けることが大切です。

適応障害:環境の変化に心がついていけない状態

涙が止まらない状態が、特定の出来事や環境の変化をきっかけに始まった場合、適応障害の可能性があります。

- 環境の変化がきっかけで涙が止まらなくなる

- ストレス源から離れると症状が軽くなる

- 早期対応で回復が見込める

適応障害は、転職や引っ越し、人間関係の変化など、ストレスとなる状況に対して心がうまく適応できず、情緒が不安定になる病気です。

気分の落ち込みや不安感に加え、涙があふれて止まらなくなる、寝つけなくなる、仕事に集中できないといった症状が見られます。

適応障害は早期の対処で回復が期待できるため、心当たりのある環境要因がある場合は、カウンセリングなどを活用して状況を整理することが重要です。

不安障害やパニック障害:涙以外の症状にも注目

涙が頻繁に出るだけでなく、動悸や息苦しさ、強い不安感が伴う場合は、不安障害やパニック障害の可能性も考えられます。

- 涙とともに動悸や強い不安が現れる

- 身体症状が日常に支障をきたす

- 認知行動療法などで改善が期待できる

不安障害は、理由のはっきりしない不安や緊張が日常生活に支障をきたすレベルで現れるものです。

精神面だけでなく身体的症状も特徴です。

パニック障害では、急に息が苦しくなったり、胸がドキドキして「このまま倒れるのでは」と感じるほどの発作が起きることがあります。

症状が繰り返し起こるようであれば、早めに医療機関を受診し、必要に応じて薬物療法や認知行動療法などの支援を検討しましょう。

PMDDや更年期障害:女性特有のホルモン変動が関係

涙が止まらない状態が周期的に現れる場合、女性特有のホルモン変動が関係している可能性があります。

- 周期的な涙もろさはホルモン変動の可能性

- PMDDや更年期も自律神経に影響

- 婦人科での相談で対策が見つかることも

たとえば、PMDD(月経前不快気分障害)はPMSの重度版ともいわれ、生理前になると気分の落ち込みや怒り、不安などの情緒不安定さが強く現れます。

更年期に入るとエストロゲンの急激な減少によって自律神経が乱れ、気分の浮き沈みや涙もろさが出やすくなります。

PMDDや更年期によるホルモンバランスの変化に伴う心身の不調は、多くの女性が経験する自然な反応でもあります。

周期的に心が不安定になると感じたら、自分の体のリズムに目を向けて、無理をせず対話する時間を作ってみましょう。

涙が止まらないときのセルフケアは心と体のバランスを整えることが鍵

涙があふれる状態は、心が「もう限界」と訴えている証かもしれません。

心と体のバランスを取り戻す習慣を取り入れることで、感情の揺れを穏やかに整えていくことが可能です。

セルフケアの第一歩は、自分の感情や反応を否定せず、やさしく受け止めることにあります。

日常にできる小さな習慣の積み重ねが、気持ちを安定させるカギとなります。

ここでは、すぐに取り入れやすい4つのセルフケアを紹介します。

心が疲れたときの回復ルーティンづくりの参考にしてください。

泣いた後にリラックスするルーティンを作る

涙が出たあと、感情の波にのみこまれて疲れてしまうことがあります。

そんなときにおすすめなのが、自分だけの「リラックスルーティン」を持つことです。

たとえば、ゆっくりお茶を飲む、心地よい音楽を聴く、アロマを焚くなど、気持ちがふっと落ち着くような行動を取り入れてみましょう。

泣くことは心の解放ですが、感情を吐き出したあとは、心を丁寧に癒すことが大切です。

- 自分だけの「癒しの行動」を見つける

- 涙の後は心の回復時間を意識する

- 習慣化することで安心感を得られる

「涙が出たらこの時間」と決めておくだけでも、安心感につながり、情緒の安定を促してくれます。

小さな習慣の積み重ねが、感情を受け止める力と心の回復力を育てていきます。

感情を言葉にする「ジャーナリング」習慣

感情が溢れてしまうとき、自分の気持ちを言葉にしてみることで、心が少しずつ整っていくことがあります。

特におすすめなのが、ジャーナリングと呼ばれる習慣です。

ノートやスマホのメモなどに、今感じていることを自由に書き出していきます。

- 気持ちを言葉にすることで心が整理される

- 書くことでモヤモヤの正体に気づける

- 自己理解が深まり感情に向き合える

うまく言葉にならなくても大丈夫です。

「よくわからないけど泣ける」「とにかく疲れた」など、そのままの気持ちを表現することが目的です。

言葉にすることで、自分の中のモヤモヤやストレスの正体が見えてくることもあります。

日記のように書き残すことで、心の流れを整理する手助けになるだけでなく、自己理解にもつながっていきます。

誰かに話す・相談することで気持ちを整理

涙が止まらないような状態が続いているとき、一人で抱え込まず、誰かに話すことも大切です。

友人や家族、信頼できる人に「最近よく涙が出る」と打ち明けるだけでも、心が少し軽くなることがあります。

感情を言葉にすることで客観視が生まれることもあります。

「何に疲れているのか」「どこに無理をしているのか」に気づけることもあります。

- 誰かに話すことで心が軽くなる

- 相談は感情整理と気づきのきっかけになる

- SNSや電話相談も活用できる

話す相手がいない場合は、電話相談やSNSでの相談窓口を活用するのも一つの方法です。

話すという行動は、感情を整理するステップでもあります。

ひとりで頑張りすぎず、小さな助けを借りることを自分に許してあげましょう。

睡眠・食事・運動を整えて自律神経を回復

心が不安定なときこそ、基本的な生活習慣を見直すことが回復への近道になります。

特に睡眠・食事・運動の3つは、自律神経を整えるうえでとても重要なポイントです。

睡眠時間が不規則だったり、栄養が偏っていたり、体を動かす時間がなかったりすると、自律神経が乱れ、情緒の不安定さにもつながります。

まずは、できる範囲で生活リズムを整えていきましょう。

朝起きたら日光を浴びる、夜はスマホを早めに手放すなど、小さな習慣が大きな変化を生み出します。

- 基本の睡眠・食事・運動を見直す

- 生活リズムの安定が自律神経を整える

- 心のケアはまず身体から

心のケアは、体を整えることから始まることも少なくありません。

無理なく、自分のペースで整えていくことを意識してみてください。

涙が止まらないときに病院を受診すべきサインは日常生活に支障が出ている場合

涙が止まらない状態が続くと、日常生活への影響が徐々に大きくなっていきます。

気分の落ち込みや感情のコントロール困難がある場合、それは医療機関を受診するべき明確なサインです。

放置してしまうと、症状が悪化し回復に時間がかかるケースもあります。

適切なタイミングでの受診が、心の健康を守る第一歩です。

ここからは、受診を検討すべき4つの具体例を紹介します。

客観的な視点で自分の状態を見直すことが大切です。

日常生活に支障が出るなら心療内科を検討

涙が止まらない状態が続き、日常生活に支障をきたすようであれば、心療内科など専門機関の受診を検討しましょう。

たとえば、仕事に集中できない、家事が手につかない、人と話すのがつらいなど、以前はできていたことが難しくなってきた場合は要注意です。

心の不調は放置しても自然に回復するとは限りません。

初診では話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。

「この程度で行ってもいいのか」とためらわず、気軽に相談してみてください。

泣く頻度が高く止められないとき

「気がつくと涙が出ている」「何度も泣いてしまう」という状態が続く場合、それは心のSOSのサインかもしれません。

特に、自分では涙を止められない感覚がある場合、心のエネルギーが消耗している可能性があります。

涙を流すこと自体は自然な感情の表れですが、頻度が高く、コントロールできない状態が続くと、生活や仕事への影響も大きくなります。

こうした状況は一時的なものではないことも多いため、状態が続くようなら早めに医療機関に相談し、心身のケアを始めることが大切です。

気分の落ち込みや無気力が長引いている場合

涙もろさに加えて、気分の落ち込みや無気力が長期間続いている場合、うつ病などの心の病気が隠れている可能性があります。

「何をしても楽しくない」「朝起きるのがつらい」「好きだったことにも興味が持てない」などの状態が続くようであれば注意が必要です。

一時的な疲れや気分の波とは異なり、日常生活に支障が出るレベルの無気力感は、心のエネルギーが減っているサインです。

回復には時間がかかることもありますが、適切な治療を受けることで少しずつ改善が見込めます。

気になる症状が続いている場合は、迷わず専門機関に相談してみましょう。

自傷や希死念慮があるときはすぐに相談を

命に関わる深刻なサインであり、専門的なケアが必要です。

こうした状態は、自分ひとりで抱えてはいけないレベルの心の不調です。

すぐに専門機関に相談すべき心のサイン

- 涙が止まらない状態が続いている

- 自分を傷つけたくなる衝動がある

- 「いなくなりたい」といった気持ちが浮かんでくる

話すことが難しい場合は、電話やSNSでの相談窓口など、文字や声だけでやりとりできる方法を活用するのも一つの手段です。

苦しさが限界に近づいていると感じたら、「助けを求めること」が最優先です。

あなたの気持ちを受け止めてくれる人は、必ずいます。

涙が出る自分を否定せず感情に寄り添うことが心の回復への第一歩

- 涙は弱さではなく大切な感情のサイン

- 感情を否定せず受け入れることが大切

- 自分に優しく寄り添う姿勢を持つ

涙が出ることに対して「弱い自分」「情けない」と感じてしまう人もいるかもしれません。

しかし、涙は心が発する大切なサインであり、あなたの感情が真剣に何かを伝えようとしている証拠です。

無理に泣くことを抑え込んだり、感情を否定してしまうと、かえって心の緊張が高まり、回復が遅れる原因にもなります。

涙を流した自分に優しい言葉をかけるだけでも、気持ちは少し軽くなっていくはずです。

感情に寄り添う姿勢を持つことは、無理せず回復へと向かうための大切な一歩。

まずは、「涙が出るのは自然なこと」と認めることから始めてみましょう。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)