「休職したら終わり。 」

「休職すれば、積み上げてきた信頼が一気に崩れてしまう気がする。 」

長く仕事を離れるとなると、戻る場所がなくなるのではないか、あるいはキャリアに傷がついてしまうのではないかと、不安を感じるのは自然なことです。

実際に、復職支援やメンタルヘルス対策を整える企業が増えており、休職を経て再び活躍している人も多くいます。

労働政策研究・研修機構の調査では、過去3年以内に休職者がいた企業のうち、約52%が復職しているという結果も出ています。

こうした背景からもわかるように、休職は心と体を立て直し、自分らしい働き方を取り戻すための前向きな手段になり得ます。

今の働き方に限界を感じているなら、休職という選択肢を視野に入れてもいいかもしれません。

- 寝つきが悪く、睡眠時間が足りていない

- 些細なことでイライラしたり、涙が出たりする

- この先も今の生活が続くと思うと、希望が持てない

さらに、大企業の半数以上が復職支援プログラムを導入しており、再スタートを後押しする体制は確実に広がりつつあります。

また、傷病手当金や労災保険などの制度によって、収入や生活の不安を軽減しながら療養に専念することも可能です。

| 制度名 | 対象者 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 傷病手当金 | 健康保険加入者 | 休職中の生活費を月給の約2/3支給(最長1年6ヶ月) |

| 労災保険 | 業務・通勤が原因の不調 | 治療費全額補償、休業補償・障害補償など |

| 自立支援医療制度 | 精神科など通院治療者 | 医療費の自己負担が1割に軽減 |

さらに、休職中に働き方を見直すことで、以前より自分に合ったキャリアを選び直せたという声も少なくありません。

この記事では、休職=終わりと言われる理由とその誤解に対して、客観的な視点から丁寧に解説していきます。

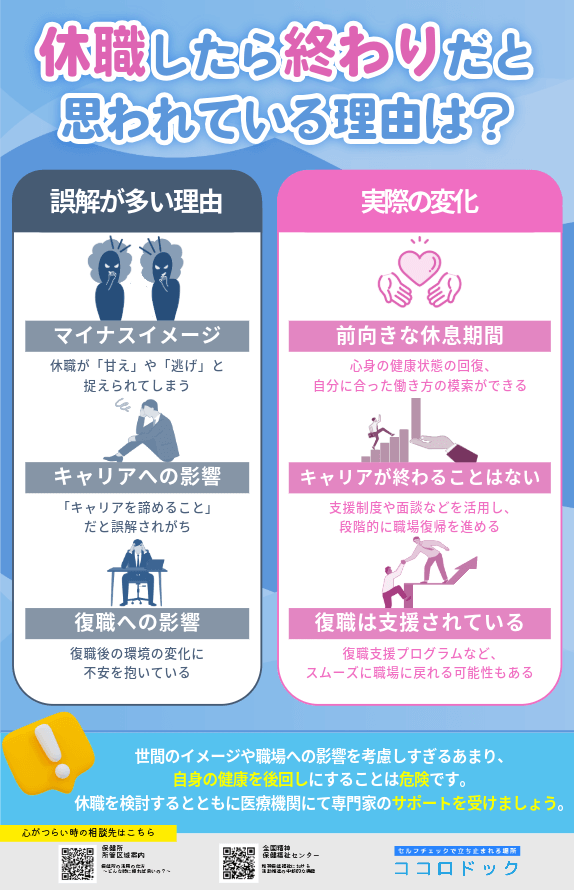

まずは、多くの人が休職したら終わりと感じてしまう背景について見ていきましょう。

休職したら終わりと言われる理由は世間の誤解・キャリアへの影響・復帰の難しさの3つ

「休職=終わり」という誤解が根強く残っている現状は、多くの人にとって大きな心理的負担となります。

世間体・キャリア・復職の壁という3つの視点が、「戻れない不安」を助長させているのが実情です。

現実には復帰して活躍している人も多いにも関わらず、偏見が根を張っているのは否めません。

誤ったイメージを打破するためには、背景や実態を正しく知ることが重要です。

次の項目では、誤解されやすい3つの要因を明確にしながら、正しい視点で見つめ直します。

不安を解消する手がかりとしてぜひ参考にしてください。

休職に対する世間の誤解がマイナスイメージにつながっているから

休職と聞くと、「仕事に耐えられなかった人」「メンタルが弱い人」といった否定的なイメージを持つ人も少なくありません。

こうした誤解が、休職者自身にとって大きな心理的負担となり、「休職=終わり」と感じさせる一因になっています。

特にメンタルヘルスに関する知識が乏しい職場や周囲の環境では、休職することが「甘え」や「逃げ」と捉えられてしまうこともあります。

| 項目 | 休職 | 怠け |

|---|---|---|

| 原因 | 心身の不調・医師の診断による判断 | 本人の意欲欠如や無責任な行動 |

| 目的 | 治療や回復、働き方の見直し | 努力や責任を回避するため |

| 対応 | 制度に基づき会社へ正式に申請 | ルールを無視し無断欠勤などの可能性も |

| 将来の影響 | 適切な対応であればキャリアの再構築につながる | 信頼喪失・懲戒など不利益が生じる可能性 |

このような偏見は、情報不足や社会的な風潮から生じるものであり、決して本人の問題ではありません。

むしろ、適切なタイミングで休むことで、回復のチャンスを得て、長期的にはキャリアを守ることにもつながります。

つまり、「休職=終わり」という考え方は誤解に基づくものです。

社会全体で正しい理解を広げていくことが、休職者の未来を支える大切なステップといえるでしょう。

キャリアへの影響が大きいと考えられているから

多くの人が「休職をするとキャリアに傷がつくのでは」と不安に感じています。

職歴に空白ができることで、転職時に不利になるのではないか、社内での昇進や評価に響くのではないかと懸念する気持ちはもっともです。

実際に、企業によっては「休職経験=リスク」と捉えるところもあるのが現実です。

そのため、休職を選ぶこと自体が「キャリアを諦めること」だと誤解されがちです。

とはいえ、不安を感じるのは当然のことです。

以下に、よくある懸念とその対応策を整理しました。

| 休職に対する不安 | 対策・考え方 |

|---|---|

| 職歴に空白があると印象が悪いのでは? | 休職理由と回復までのプロセスを正直に伝える |

| 評価が下がるのでは? | 復職後の貢献意欲や改善策を明確に示す |

| 転職時に不利になるのでは? | スキル・実績・リカバリー力を中心にアピール |

| 面接で突っ込まれるのが怖い | 事実を簡潔にまとめて話せるよう準備する |

キャリアへの影響を最小限に抑えるためには、復職や再就職の際に自分の経験をどう整理し、どう伝えるかが重要になります。

また、スキルや実績を客観的に伝えることで、休職期間をマイナス要因にしないことも十分に可能です。

- 休職の理由と回復までの過程を自分の言葉で説明できるようにしておく

- 復職後や転職活動では、今できること・得意なことに焦点を当てる

- 休職中に取り組んだこと(資格取得・リワークなど)があれば積極的に伝える

- 職場の復職支援制度や面談などを活用し、段階的に職場復帰を進める

つまり、影響があるかどうかは「休職したか」ではなく「その後どう動くか」にかかっているのです。

職場に復帰しても居場所がないと感じるから

休職後の復職は、実は大きなハードルです。

たとえ体調が回復していても、「元の職場に戻れるのか」「同僚はどう思っているのか」といった不安がつきまとい、精神的に大きなプレッシャーとなります。

特に問題となるのが、復職後に居心地の悪さを感じるケースです。

業務の変化についていけなかったり、周囲の態度に微妙な変化を感じたりすることで、自分の居場所がなくなったと感じてしまう人もいます。

こうした感覚は、復職後の再休職や離職につながることもあります。

そのため、「休職=終わり」という考えが生まれてしまうのです。

一方で、復職支援プログラムや段階的な業務復帰など、職場の理解と配慮があれば、スムーズに職場に戻れる可能性も高まります。

つまり、復帰の難しさは個人の問題ではなく、環境と支援の問題でもあるのです。

休職してもキャリアは終わりではなく復職や再スタートの可能性は十分にある

「休職=キャリアの終わり」という考え方は、過去のものになりつつあります。

支援制度の整備や意識の変化により、再び自分らしく働く道が広がってきています。

一度立ち止まることは、むしろ前進するための準備期間とも言えるでしょう。

新たなスタートの選択肢を知ることで、不安は希望へと変わっていきます。

ここでは、休職後も前向きに再スタートできる根拠について解説します。

自信を取り戻すためのヒントとして活用してください。

職場の復職支援やメンタル対策が以前より整ってきている

企業は近年、休職者の復帰を支えるための制度や体制を着実に整えつつあります。

企業の約6割がメンタルヘルス対策を実施しており、復職支援や職場の配慮体制が整いつつあることがわかっています。

以前は「復帰は自己責任」という風潮が根強く、戻りにくさを感じる人も多くいましたが、いまは状況が大きく変わり始めています。

産業医や保健スタッフとの面談も制度化され、相談しやすい環境を整える企業も増加しています。

- 職場の人事・労務担当

▶制度の説明や手続き確認 - 産業医・保健スタッフ

▶体調や復帰タイミングの判断 - 主治医・心療内科医

▶医学的な助言・診断書 - 信頼できる上司や同僚

▶気持ちの共有・現場の状況把握

これらの取り組みにより、安心して休職できるだけでなく、職場への復帰も現実的な選択肢になってきました。

企業側の対応が進化した今、休職後の再出発は不利ではなくなりつつあります

実際に職場復帰して働き続けている人も多い

実際にうつ病で休職した後、職場へ復帰して安定的に働き続けている人は多く存在します。

復職を前に不安を感じるのは当然のことですが、現代の職場ではメンタルヘルスに対する理解が広がっています。

最近では、無理なく復職できるように段階的な勤務再開や業務量の調整など、配慮ある環境での再スタートが可能となってきています。

一度休職を経験したからといって、必ずしも評価が下がるわけではありません。

むしろ「自分と向き合った経験」が人間的な深みとしてプラスに働くこともあります。

重要なのは、自分のペースを大切にしながら、再び社会との接点を築いていくこと。

復帰の事例を知ることで、「自分にもできるかもしれない」という前向きな気持ちを持つことができるでしょう。

休職を理由に評価が下がるケースは少なくなっている

企業の多くでは、メンタルヘルスへの理解が進むにつれて、休職を理由に社員の評価を下げるケースが減少しています。

かつては、業務を一時的に離れた社員に対して否定的な印象を持つ企業も存在しましたが、現在は状況が変わりつつあります。

とくに従業員の心身の安定を重視する企業では、回復のための休職を「必要な治療期間」と捉え、復帰後の働きぶりや意欲を重視する評価制度が採用されるようになっています。

たとえば、復職後に段階的に業務に戻り、安定した成果を出し続けている社員が、継続的に信頼を得ているケースもあります

休職経験があることよりも、そこからどのように立て直したかが注目される時代に移行しています。

| 項目 | 無理して働き続ける | 休職する |

|---|---|---|

| 体調への影響 | 悪化しやすく回復が遅れる | 早期回復が期待できる |

| 仕事のパフォーマンス | 集中力が落ちミスが増える | 安定した働き方に戻しやすい |

| 周囲からの印象 | 無理が伝わり不安視される | 適切な対応として理解されやすい |

| 将来への影響 | 長期離脱や離職のリスクが高まる | 働き方を見直し継続しやすくなる |

その変化は、安心して休職に踏み切れる土壌を形成しつつあります。

休職がきっかけで自分に合った働き方を見つけた人もいる

休職をきっかけに、自分にとって無理のない働き方や環境を見直し、より納得感のあるキャリアを築いている人が増えています。

精神的な不調を経験したことで、働き方と生活のバランスの大切さに気づき、勤務形態を変えたり職場環境を見直したりする選択につながることがあります。

このような変化は、回復のための手段であると同時に、将来に向けた前向きな再スタートにもなり得ます。

無理をしすぎず、自分の状態に合ったペースで働くことは、再発の予防にもつながります。

休職という経験を経たからこそ、自分の価値観や限界を知り、それに合った選択ができるようになることもあるのです。

休職には心身回復やキャリア見直しなどのメリットがある

休職はネガティブな選択ではなく、今後の人生をより良くするための「戦略的な一手」として捉えることができます。

心身の回復や働き方の再定義といった面で、多くのポジティブな効果が期待されます。

むやみに辞めるのではなく、一時的に立ち止まることで将来の選択肢が広がることもあります。

長期的視点での安定性を重視するなら、休職という手段はむしろ有効です。

ここでは、休職によって得られる代表的な3つのメリットについて解説します。

後悔しない選択のヒントとして、ぜひ役立ててください。

心身を整える準備期間となり復職後のパフォーマンス向上にもつながる

休職は、単なる「仕事を休む期間」ではなく、心身を立て直すための大切な準備期間となります。

うつ病や適応障害などによって心身が限界を迎えている状態では、通常のパフォーマンスを維持することは困難です。

回復に専念する時間を確保することで、睡眠や食事などの基本的な生活習慣を整えることが可能になります。

生活が安定することで、ストレスへの耐性を少しずつ回復させることができます。

休職によって業務から一時的に距離を置くことで、これまで気づかなかった自分の状態や働き方のクセに気づくこともあります。

こうした内省の時間を持つことで、再び職場に戻ったときに無理のない働き方を見つけやすくなります。

無理を避けた働き方を選べることで、復職後も安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。

働き方や価値観を見直す機会につながる

休職は、これまでの働き方や自分の価値観を見直すための貴重な機会になります。

日々の業務に追われる中では、自分が本当に大切にしたいことや、負担に感じていることに気づきにくくなりがちです。

いったん仕事から離れることで、客観的に自身の状況を振り返る余裕が生まれます。

また、心の健康を守るためには何が必要かを考えるきっかけにもなり、結果的に今後の働き方の指針を得ることにもつながります。

休職という経験は、一時的な後退ではなく、将来に向けた軌道修正のチャンスと捉えることができます。

長期的には離職よりも安定した選択肢になり得る

心身の不調により働き続けることが困難になった場合、離職という選択を検討する人もいます。

しかし、長期的に見れば、まずは休職という形で回復の時間を確保し、そのうえで復職や再就職の道を選ぶほうが、結果として安定したキャリアにつながるケースも多くあります。

離職をしてしまうと、収入や社会的つながりが途絶えるだけでなく、生活のリズムが崩れやすくなるリスクもあります。

たとえば、職場の理解や制度が整っていれば、無理のない範囲で復帰しやすくなり、その後の定着にもつながります。

離職を急ぐ前に、休職という手段の可能性を丁寧に検討することが重要です。

休職がおすすめな人は限界を感じ立て直しの時間が必要なタイプ

心と体に「限界サイン」が出ている人は、無理をせず立ち止まる選択が必要です。

些細な不調の積み重ねが、大きなダメージになる前に早めの対処が求められます。

周囲の言葉に耳を傾けることも、立ち直りのきっかけとなるでしょう。

状況の打開策が見えない状態が続くなら、一度休んで整理することも大切です。

ここでは、休職を検討すべき具体的な5つのケースを紹介します。

自分を守る行動の一歩として、該当するサインがないか振り返ってみてください。

睡眠や食事など日常生活に支障が出ている人

睡眠や食事といった基本的な生活リズムが乱れている場合は、心身に大きな負荷がかかっているサインである可能性があります。

逆に、過食や長時間の睡眠が続く場合も、心のバランスが崩れている可能性があります。

このような状態が続くと、日常生活の維持すら困難になり、さらに仕事のパフォーマンスも低下しやすくなります。

働きながら生活リズムの改善を図ることは非常に難しいため、休職は有効な選択肢となり得ます。

業務の継続が困難と感じ始めている人

業務をこなすこと自体が苦痛になっていたり、仕事に取りかかることに強い抵抗を感じていたりする場合は、休職を検討すべきタイミングかもしれません。

かつてはスムーズに対応できていたタスクが負担に感じられたり、ミスや遅れが目立ってきたりすることもあります。

こうした状態が続くと、自己肯定感の低下や職場への居づらさを生みやすくなり、心身の不調をさらに悪化させる要因になります。

仕事に対する意欲や集中力の著しい低下は、明確な「限界のサイン」と捉えることができます。

状況が深刻になる前に一度立ち止まり、回復のための時間を確保することは、将来的な再スタートを支える重要な判断になります。

些細なことに強い不安や怒りを感じてしまう人

日常のちょっとした出来事に対して、過度な不安やイライラを感じるようになってきた場合、心のエネルギーが著しく消耗している可能性があります。

本来は気にならない程度の言葉に過剰に反応してしまう場合、感情のコントロール力が落ちている可能性があります。

わずかなミスに対して自分や他人を厳しく責めてしまうことも、精神的な余裕が失われている兆候の一つです。

心の余白を取り戻すためにも、いったん仕事から距離を取り、回復の時間を設けることが必要です。

感情のコントロールが難しくなった時点での休職は、悪化を防ぐ上で有効な判断となります。

自分では気づきにくい不調を周囲に指摘された人

自覚がないまま心身に不調を抱えているケースは少なくありません。

本人にとっては「いつも通り」のつもりでも、表情の変化や言動の不自然さなどを通じて、職場の同僚や家族が異変を察知することがあります。

たとえば、言葉数が極端に減った、業務のミスが増えた、表情が硬くなったなど、周囲の反応は重要な気づきのきっかけになります。

心当たりがないと感じても、一度冷静に振り返ってみることが大切です。

不調を抱えながら働き続けることは、後になって大きな代償を招く可能性があります。

信頼できる人の言葉には耳を傾け、必要であれば医師に相談し、休職という選択肢も視野に入れて判断していくことが望まれます。

状況を改善しようとしても出口が見えず迷っている人

現在の状況をなんとか変えようと努力しているのに、改善の手応えが感じられず、むしろ消耗が続いているようであれば、休職を検討する価値があります。

たとえば、働き方を工夫したり、休みを取ったりしても疲労が抜けない場合は、心身が限界に近づいている可能性があります。

改善しようと行動しているにもかかわらず好転しない状態は、自己判断で抱え込むには負担が大きすぎます。

迷い続けることもまたエネルギーを消耗するため、「いま無理をしていないか」と立ち止まって見直すことが必要です。

いま無理をしていないかという問いかけこそが、回復への第一歩となり得ます。

休職するなら退職すべきと言われた時の対処法

「休むなら辞めろ」と迫られる状況は、明確なパワハラや不当な圧力に該当する可能性があります。

適切な対処をしないと、自分の立場を守れないケースもあるため慎重に対応する必要があります。

一人で抱え込まず、冷静に証拠を残しつつ、信頼できる第三者の力を借りることが大切です。

自分の権利と健康を守る行動を選びましょう。

ここでは、退職圧力を受けたときの3つの具体的な対処法を紹介します。

冷静な行動が自分を守る第一歩となるはずです。

発言の記録を残し、法的な助言を得る

休職を申し出た際に「退職したほうがいいのではないか」といった発言を受けた場合、その言葉が不当な圧力や退職勧奨に該当する可能性があります。

このような状況では、まず相手の発言を正確に記録しておくことが重要です。

たとえば、日時・場所・発言内容をメモに残すほか、可能であれば録音などの客観的な記録も有効です。

発言の内容によっては、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士に相談することで、法的な視点からアドバイスを得ることができます。

職場内のトラブルは心身の負担を増大させるため、早期に対応することが精神的な保護にもつながります。

疑わしい発言があった場合は、必ず記録を残し、労働問題の専門家に相談して状況を整理しましょう。

人事部や労働組合など信頼できる窓口に相談する

直属の上司から退職を促すような発言を受けた場合には、社内の別の相談窓口へ報告することが有効です。

人事部や産業医、労働組合がある場合は、いずれも社員の立場を守るための相談機関として機能します。

とくに労働組合は、個人では対応が難しい場面においても、交渉や調整を代行してくれる心強い存在です。

また、就業規則や社内制度に沿った対応が求められる場面でも、人事部などの確認を通じて誤解や行き違いを防ぐことができます。

不当な圧力を感じたときは、ひとりで抱え込まず、社内の適切な相談先に早めに声を上げましょう

医師の診断書で休職の正当性を示す

休職の申請に際して職場側が消極的な反応を示した場合でも、医師の診断書は非常に強い正当性を持つ公式な書類です。

診断書には、医師の専門的な判断によって「労務不能」とされる期間が明記されており、企業はこれを根拠に休職を受理する義務があります。

とくに心身の不調が明らかであるにもかかわらず、退職を求められた場合には、診断書をもって制度的な手続きを進めることで、自分の立場を守ることが可能です。

医師との連携を密に取りながら、申請書類や就業規則に沿って冷静に対応することが、最も現実的で安全な進め方です。

自分の体調を証明する手段として、診断書を早めに取得し、制度に沿った対応を進めましょう

休職を考えるなら傷病手当金や労災などの制度の活用で不安を軽減できる

経済的不安から休職をためらう人は少なくありませんが、実際には公的・私的な支援制度が複数存在します。

傷病手当金や労災補償を活用することで、収入の途絶に対する心配を大きく和らげることができます。

また、企業によっては独自の休業補償制度を導入している場合もあり、申請によって支援を受けられる可能性もあります。

制度を知ることが安心と余裕につながるため、早めの情報収集が鍵となります。

ここでは、代表的な3つの支援制度について簡潔に紹介します。

経済的な備えを知ることが心の余裕につながると意識しましょう。

傷病手当金は給与の代わりに生活を支えてくれる制度

健康保険に加入している会社員であれば、病気やケガで就業が難しくなったときに、傷病手当金を受け取ることができます。

この制度は、連続する3日間の待機期間を含めて4日以上仕事を休み、給与の支払いがない状態が続く場合に適用されます。

支給額は、標準報酬日額の3分の2相当で、最長1年6ヶ月まで受け取ることが可能です。

たとえば、うつ病などで長期療養が必要な場合でも、経済的不安を軽減しながら治療に専念できる環境が整えられます。

申請には医師の意見書や会社の証明が必要となるため、早めに準備を進めることが大切です。

労災認定を受けた場合には治療費や補償が手厚い

業務や通勤が原因で心身に不調をきたした場合は、労災保険の適用を受けられる可能性があります。

労災が認定されると、医療費が全額補償されるほか、休業補償給付や障害補償給付など、状況に応じた補償制度が適用されます。

たとえば、長時間労働やパワーハラスメントが原因でうつ病を発症したケースでは、労災として認定される例もあります。

認定のためには、業務との因果関係や症状の程度を示す証拠が必要になるため、診断書や勤務記録の整理が重要です。

一般的な健康保険とは異なる保障内容であり、補償の幅が広い点が特徴です。

業務に原因があると感じた場合は、早めに労災の可能性について専門窓口に相談してみましょう。

会社からの休業補償制度が整っている場合もある

企業によっては、法定の制度とは別に独自の休業補償制度を設けていることがあります。

たとえば、休職中も一定期間は給与の一部を支給したり、福利厚生としてメンタルケアやカウンセリングを受けられる体制が整っていたりする場合があります。

とくに上場企業や大手企業では、就業規則に詳細な規定が設けられていることが多く、従業員が安心して治療に専念できるよう支援体制を強化する動きも広がっています。

人事部門や社内ポータルなどを通じて、自社の休職制度の内容を確認しておくことが重要です。

自社独自の休業補償制度があるかどうかを事前に調べ、活用できる選択肢を整理しておきましょう。

休職の流れは産業医への相談から診断書提出手続き完了までの段階を踏む

休職をスムーズに進めるためには、事前に流れを理解しておくことが大切です。

相談→面談→診断書→提出という一連のステップを、順序立てて実行していく必要があります。

会社によって制度や書類の扱いが異なるため、早めに確認しておくことも重要です。

就業規則や社内手続きを押さえることで、トラブルを未然に防げます。

以下に、休職までの4つの基本ステップをわかりやすく紹介します。

迷いなく進めるための下準備として活用してください。

まずは上司や人事に相談して休職の意思を伝える

休職を考え始めたら、最初のステップとして信頼できる上司や人事担当者に状況を伝えることが重要です。

体調が優れないと感じていても、職場側がその状態を知らなければ、適切な対応を取ることができません。

会社によっては、相談を受けた段階で産業医や保健スタッフとの面談を提案されることもあります。

話しづらさを感じる場合でも、長期的に安心して働くためには、自ら意思を伝えることが大切です。

曖昧なままでは制度の適用や配慮も受けにくくなるため、できるだけ早めに第一歩を踏み出すことが求められます。

休職を検討している場合は、できるだけ早い段階で職場に意思を示すことが回復への第一歩です。

産業医との面談で体調や働き方について確認を受ける

上司や人事に相談したあとは、産業医との面談が設定されることが一般的です。

産業医は、労働者の健康管理を担う立場にあり、医療と労働の両面から復職の可否や働き方の見直しをサポートします。

面談では、現在の症状の詳細、業務との相性、これまでの勤務状況などが確認されます。

面談内容は人事との協議にも影響するため、自身の状態を正確に伝えることが重要です。

また、産業医は会社と労働者双方の立場を考慮しながら対応するため、公平な視点で判断してくれます。

産業医との面談では遠慮せず正直に体調を共有し、自分に合った働き方を探る機会にしましょう。

医師の診断書をもとに必要な書類を会社へ提出する

医療機関を受診し、医師から休職が必要と判断された場合は、診断書の発行を依頼します。

診断書には、病名や労務不能の期間が記載されており、休職申請の根拠となる重要な書類です。

会社に提出する際は、診断書に加えて休職願や関連の申請書類の提出が求められることがあります。

提出後は、会社側で正式に休職の可否が判断され、手続きが進行していきます。

医師の診断書は、自分の状態を客観的に伝える役割を果たすため、早めに準備を進めることが必要です。

医師からの診断が出た時点で、速やかに書類を整え、正式な手続きに移行しましょう。

手続き前には就業規則や社内制度を事前に確認しておく

休職を円滑に進めるためには、あらかじめ自社の就業規則や社内制度を確認しておくことが欠かせません。

たとえば、休職の申請手続き、必要書類、支給対象となる制度、期間の上限など、企業によって運用のルールは異なります。

中には、一定期間の勤務年数が条件となっていたり、事前の申請期限が設けられていたりするケースもあるため、制度内容を把握せずに進めると手続きに支障が出る可能性があります。

自分自身の体調を優先しながらも、制度の流れを理解しておくことで、余計な混乱を防ぐことができます。

手続きに入る前に、自社の制度や規則を一通り把握し、準備を整えることがスムーズな対応につながります。

休職の注意点は復職に向けた準備とトラブル回避の対策を押さえることが重要

休職はただ休むだけの期間ではありません。心身の回復と同時に、職場復帰に向けた備えが求められます。

制度理解と環境調整の両面から、トラブルを未然に防ぐ意識が大切です。

また、社会的な孤立を避けるためにも、信頼できる人とのつながりは維持しておきましょう。

復職後のスムーズな適応を目指して、今できる準備を進めておくことが重要です。

以下に、休職期間中に意識すべき3つの対策を紹介します。

再スタートの成功を支える行動として参考にしてください。

休職中は生活習慣や治療で心身の安定を意識する

休職を円滑に進めるためには、あらかじめ自社の就業規則や社内制度を確認しておくことが欠かせません。

たとえば、休職の申請手続き、必要書類、支給対象となる制度、期間の上限など、企業によって運用のルールは異なります。

中には、一定期間の勤務年数が条件となっていたり、事前の申請期限が設けられていたりするケースもあるため、制度内容を把握せずに進めると手続きに支障が出る可能性があります。

自分自身の体調を優先しながらも、制度の流れを理解しておくことで、余計な混乱を防ぐことができます。

手続きに入る前に、自社の制度や規則を一通り把握し、準備を整えることがスムーズな対応につながります。

就業規則や制度はトラブルを防ぐためにも事前に確認しておく

休職に関するトラブルの多くは、制度内容の誤解や手続きの不備によって生じます。

自社の就業規則や休職制度について正確に把握しておくことは、申請から復職までをスムーズに進めるために欠かせません。

たとえば、休職の申請期限や、診断書の提出回数、支給対象の条件などは企業によって異なります。

これらを確認しないまま進めてしまうと、制度の対象外となったり、思わぬ不利益を受けたりするおそれがあります。

規則の中には、一定の期間を過ぎると自動的に退職扱いとなるような条件が含まれている場合もあるため、文字どおりの理解と解釈が重要です。

制度内容の確認を必ず行い、申請・復職の条件を事前に明確にしておきましょう。

孤立しないよう必要に応じて社内外と適度に連絡を取る

休職中は、仕事から離れることで安心感が得られる一方で、社会的なつながりが希薄になりやすい時期でもあります。

とくに長期の休職となると、職場や友人との距離感が大きくなり、再び関係を築き直すことに不安を感じる人も少なくありません。

こうした孤立感は、回復を妨げる要因となることがあります。

たとえば、職場との完全な連絡断絶が続くと、復職時に精神的なハードルが上がり、現場への戻りづらさが増してしまいます。

また、家族や支援機関との定期的なコミュニケーションも、精神的な安定を保つために有効です。

社会とのつながりを意識的に保つことで、復職への不安をやわらげることができます。

休職したら終わりと考えている人によくある質問とその答え

休職=終わりという不安を抱える人ほど、正しい情報を得ることが大切です。

制度の仕組みや復帰の実態を知ることで、過剰な心配を手放すことができます。

よくある疑問に対する回答を知ることで、休職という選択肢を前向きに捉えやすくなるでしょう。

不安解消の一歩は「事実を知ること」から始まります。

ここでは、休職にまつわる代表的な3つの質問に対してわかりやすく答えます。

誤解や不安の解消に役立ててください。

休職は何ヶ月でクビになりますか?

一定期間が経過しただけで自動的に解雇されることはありません。

企業には、労働者の回復を前提に、一定の休職期間を設ける義務があります。

就業規則によって休職期間の上限が定められており、一般的には3ヶ月〜1年半程度です。

この期間中に回復の見込みが立たない場合、退職や自然退職となる可能性はありますが、それは制度に基づく判断であり、勝手に解雇されるわけではありません。

むしろ、無理に働き続けた結果としてパフォーマンスが低下したり、さらなる悪化を招いたりする方がキャリアへの影響は大きくなります。

突然の解雇を心配しすぎる必要はありません。

休職後の復帰率は?

厚生労働省の調査などによれば、メンタルヘルスによる休職からの復職率は6〜7割程度とされています。

支援体制や職場環境の理解がある場合には、さらに高い確率で復職が可能です。

さらに、リワーク支援や医師のフォロー、短時間勤務制度などを活用することで、無理のない形で仕事に戻るケースが増えています。

復職後も安定して働き続けている人は多く、自分に合った働き方を見つけるきっかけになったという声もあります。

休職経験は再出発の妨げにはならず、支援を受けながら復帰している人は多数存在します。

休職中だと履歴に残りますか?

履歴書や職務経歴書に必ず記載する義務はありません。

一般的に、同じ会社に在籍していた期間であれば、休職中であっても「在職」として扱われるため、履歴書上は特別な記載を求められません。

職務経歴書においても、休職理由を開示するかどうかは本人の判断に委ねられており、無理に詳細を書く必要はありません。

ただし、面接などで経歴に関する空白について問われた場合には、あらかじめ説明の仕方を準備しておくと安心です。

休職は正当な制度であり、履歴に残って不利になるとは限りません。

休職は心身の回復と働き方の見直しにつながる前向きな手段となる

休職は、限界を迎えた心身を立て直し、自分にとって無理のない働き方を見つけるための前向きな選択肢となります。

疲労やストレスが蓄積し続けている状態では、集中力や判断力が低下し、仕事のパフォーマンスだけでなく、生活そのものにも支障が出やすくなります。

そのような状況を長引かせるよりも、いったん業務から離れて休養に専念することで、心と体に本来の力を取り戻すことが可能になります。

たとえば、休職中に生活リズムを整え、専門的な治療やカウンセリングを受けたことで、復帰後に以前よりも安定した働き方ができるようになったという事例もあります。

自身の価値観や優先順位を見つめ直す時間を持つことで、今後どのような働き方を望むのかが明確になることがあります。

休職という制度を前向きに活用し、自分に合った働き方を見つけ直す時間を確保することが大切です。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)