「人生が全然楽しくない・楽しみがない」

「毎日がただ時間が流れていくだけで、楽しいと思える瞬間がない」

人生について上記のような気持ちになることはありませんか?

仕事や家事、人間関係に疲れてしまうと、心に余裕がなくなり、「楽しい」と感じる感覚すら鈍ってしまうものです。

人生が楽しくないと感じる時は、なぜそう感じるのかを自身で把握することが重要です。

この記事では人生が楽しくないと感じる原因や解決方法について詳しく解説します。

人生について悩む多くの方にとって、少しでも心が軽くなる手助けになれば幸いです。

診断ツールのご利用にあたって

本記事内の診断機能は、皆さまのセルフチェックをサポートし、ご自身の状態を客観的に見るための一つのきっかけを提供するものです。医学的な診断に代わるものではありません。心身の不調が続く場合は、決して一人で抱え込まず、ご家族や信頼できる友人、あるいは医師やカウンセラーといった専門家にご相談ください。

生きることに限界を感じている場合は、行政サービスや専門機関にご相談ください。

- 保健所

▶保健所所管区域案内|厚生労働省 - 精神保健福祉センター

▶全国精神保健福祉センター一覧│全国精神保健福祉センター長会 - 無料電話相談 働く人の悩みホットライン

▶働く人の悩みホットライン|一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

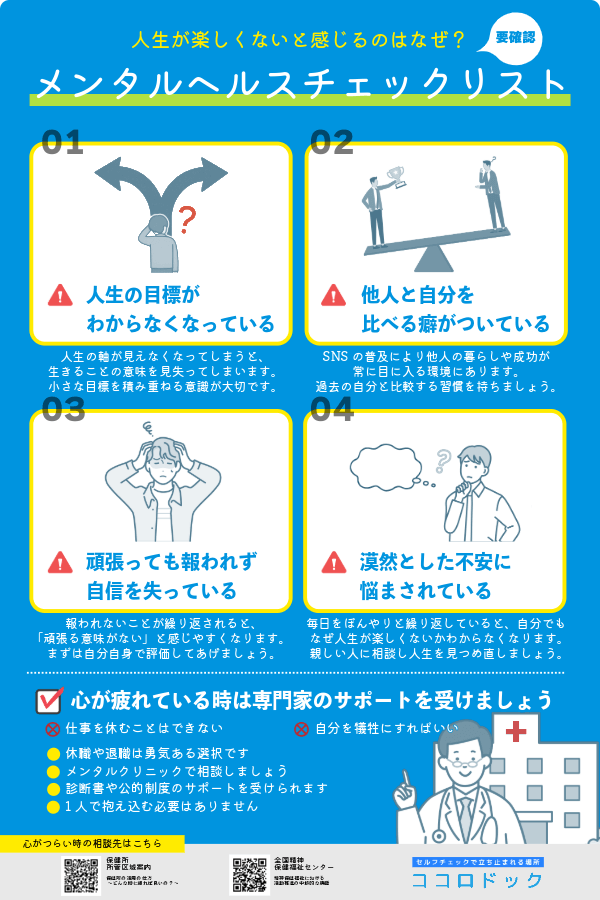

人生楽しくないと感じる理由で考えられること

「毎日がなんとなくつまらない」「生きている意味がよくわからない」と感じている方は、決して少なくありません。

- 働くことや生きることの目的がわからなくなっている

▶大きな目標を持つことにこだわりすぎない - 他人と自分を比べる癖がついている

▶他人との比較は無意味であることを理解する - 頑張っても報われず自信を失っている

▶自分自身を評価し適切な環境に身を置く

上記のような心のエネルギーが低下した状態が続くと、全てのことに対してモチベーションがなくなってしまいがちです。

私たち医療機関では、こうしたご相談を受ける際、まず「なぜ人生が楽しくないと感じてしまうのか」という背景を一緒に整理することから始めます。

また、心身の状態に合わせて休職や退職が最適だと判断される場合も多いです。

現在の環境から離れることは決して悪いことではありませんので、無理をしすぎる前に休職(退職)も視野に入れましょう。

仕事の休職方法はこちら

心身の不調を感じたら、早めに病院やメンタルクリニックを受診しましょう。

「会社を休職したい」と伝えると、医師が状況に応じた診察やアドバイスを行ってくれます。

- 最近眠れない、朝起きるのがつらい

- 食欲がない、気力がわかない

- 会社に行こうとすると動悸がする

- 上司や同僚とのやり取りが怖く感じる

具体的な症状を伝えることで、医師もあなたの状態を的確に把握しやすくなります。

医師が休職が必要と判断すれば、「休職のための診断書」を発行してくれます。

書式は病院によって異なりますが、会社提出用のフォーマットがある場合は事前に確認しておくとスムーズでしょう。

| 診断書の基本情報 | |

|---|---|

| 費用※ | 約3,000~5,000円 ※医療機関により異なる |

| 有効期限 | 初診時に記載された期間内 ※更新も可能 |

| 保管方法 | コピーを自身で控えておく |

診断書をもらったら、直属の上司や人事部へ報告します。

「体調不良により医師から休職を勧められたこと」「診断書を持参していること」を丁寧に伝えましょう。

就業規則や社内ポータルを確認して、申請フローに沿って休職届(もしくは休職願)を提出しましょう。

会社によって休職の制度や申請方法は異なるため、事前に把握しておきましょう

会社に必要書類を提出し、正式に休職が承認されると、休職期間がスタートします。

休職期間は、無理に仕事のことを考えず、治療や回復に集中しましょう。

状況によっては、傷病手当金などの公的支援制度の申請も視野に入れておくと安心です

復職する際も、「復職可能」の診断書が必要になることがあります。

再診で「復帰しても問題ない」と判断されてから、会社と復職の相談を進めましょう。

ここでは、人生が楽しくないと感じる3つの要因について解説します。

ご自身に当てはまる部分がないか、確認しながら読んでいただければと思います。

最近、なぜか心が晴れない、楽しみを感じにくい…。

あなたの今の心の状態を、一緒に探ってみませんか?

目標や目的が見えなくなっている

「何のために働いているのか」「この先どうなりたいのか」

そうした人生の“軸”が見えなくなってしまうと、日々の行動に意味を感じられず、やりがいや楽しさが失われていきます。

特に社会人になると、学生時代のように明確な目標やゴールが与えられることが少なくなります。

毎日仕事をこなすだけで精一杯になり、「気づけば時間だけが過ぎていた」という方も多いのではないでしょうか。

| 状況・悩み | おすすめの対処法 |

|---|---|

| 何のために頑張っているのかわからなくなった | 一度立ち止まり、「今の自分にとって大事なこと」を紙に書き出してみる |

| 目標を立てたはずなのに、やる気が続かない | 目標を「小さなステップ」に分解して、達成感を得やすくする |

| 自分のやっていることに意味を感じられない | 「誰の役に立っているか」を考え直す、または実際に人に聞いてみる |

| 将来のイメージが湧かず、漠然と不安を感じている | 過去の「楽しかった瞬間」や「達成できた経験」を振り返り、自信を取り戻す |

| やるべきことが多すぎて、本当の目的を見失っている | 優先順位を整理し、「やらなくてもいいこと」を手放してみる |

| 誰かと比べて、自分の目標がちっぽけに思える | SNSから離れて「自分の基準」に立ち返る |

目標や目的を持てない状態は決して珍しくありません。

大切なのは、“大きな目標”を持つことではなく、「少しでも心が動く瞬間」に気づいていくことです。

たとえば、「休日に好きなカフェに行く」「本を一冊読み終える」など、ささやかなことでかまいません。

日々の中で“自分のためにできる小さな目的”を持つことが、人生を少しずつ前向きに感じられるきっかけになります。

他人と比べる癖が自分を苦しめている

現代社会では、SNSやインターネットを通じて、他人の暮らしや成功が常に目に入る環境にあります。

そうした情報を目にするたびに、「自分は何も成し遂げていない」「あの人のように生きられない」と、自信を失ってしまう方が少なくありません。

人と比べる気持ちは誰にでもありますが、その基準が“自分の価値を否定する方向”に向いてしまうと、心はどんどん疲弊してしまいます。

また、他人と比べる視点が強すぎると、「何をしても足りない」と感じるようになり、楽しみや満足感を感じづらくなります。

本来、人生のペースも価値観も人それぞれです。

他人と比較するのではなく、「昨日の自分と今日の自分」を比べる視点に切り替えることが、自分を守る一歩となります。

それでも比較癖がやめられないという方は、心の専門家に相談することで、思考のクセを丁寧に整理していくことも可能です。

| 感じる悩み・状況 | おすすめの対処法 |

|---|---|

| SNSで他人の成功ばかりが目に入って落ち込む | SNSの使用を一時的に控え、「自分のための時間」を意識的に作る |

| 他人の評価が気になって、自分らしくいられない | 「自分が何を大事にしているか」を書き出し、軸を取り戻す |

| 友人や同僚の活躍を見て焦ってしまう | 「今までにできたこと」「乗り越えた経験」を振り返ってみる |

| 他人と比べて、どうしても劣等感を抱いてしまう | 「自分にしかできないことは何か?」を考え、自分だけの強みに注目する |

| 他人が楽しそうに見えて、自分が取り残された気がする | 「人は見たい部分しか見せない」ことを理解し、情報との距離を見直す |

| 比較することでどんどん自信を失ってしまう | 他人との比較を「昨日の自分との比較」に置き換えてみる |

頑張っても報われない経験が積み重なっている

何度も努力をしてきたのに、結果がついてこない。

人間関係に気を配ってきたのに、わかってもらえなかった。

そうした“報われなさ”の積み重ねは、心に深い疲労感をもたらし、「頑張る意味がない」と感じるきっかけになります。

このような状態が続くと、「どうせ何をしても無駄」といった思考に陥り、目の前のことにも意欲が湧かなくなってしまうのです。

報われない経験が重なると、人とのつながりや自分自身への信頼も薄れていきます。

その結果として、人生そのものが無価値に感じられてしまうケースも少なくありません。

まずは、「これまで頑張ってきた自分」を正しく評価することから始めてみましょう。

周囲に理解されなかったとしても、あなたの努力が無意味だったわけではありません。

専門家と一緒に、これまでの歩みや感情を言葉にしていくことで、自分への見方が少しずつ変わっていくこともあります。

| 感じる悩み・状況 | おすすめの対処法 |

|---|---|

| 努力しても結果が出ず、自信を失っている | プロセスに目を向け、「できたこと」「続けられたこと」を記録する |

| 頑張っても評価されず、やる気が削がれる | 他者評価ではなく「自分評価」の基準を持つワークを取り入れる |

| 周囲は認められているのに、自分だけ報われない気がする | 成果が出る「タイミング」は人それぞれと捉え、長期視点を意識する |

| 繰り返し努力しても報われず、もう諦めたくなっている | 「がんばる方向性」を見直す。やり方を変える勇気も前進の一つ |

| 自分ばかり損をしているように感じてしまう | 自分の気持ちを誰かに話す・書き出すことで客観的に見直す |

| 頑張ることに意味を見出せなくなっている | 一度「何のために頑張ってきたか」を丁寧に棚卸ししてみる |

人生が楽しくない時の抑えておくべき基本的な対処方法について

「毎日がなんとなくつまらない」

「心から笑ったのはいつだろう」

そんなふうに感じる日が続くと、自分のことがわからなくなってしまうことがあります。

しかし、「人生が楽しくない」と感じる状態は、心があなたに「少し立ち止まって」と伝えているサインかもしれません。

無理に気分を変えようとせず、少しずつ心のリズムを取り戻すための対処法を知ることが大切です。

ここでは、当院にご相談に来られる方にもお伝えしている、日常の中で実践しやすい3つの方法をご紹介します。

5つの質問で、今のあなたに必要な「はじめの一歩」を見つけます。

心が向かう方角を、一緒に探してみませんか?

自分を評価する基準を“他人”から“自分”に変えてみる

人生が楽しくないと感じる方の多くは、知らず知らずのうちに“他人の価値観”で自分を評価していることがあります。

たとえば、

「周りと比べて成果が出ていない」

「SNSで輝いている人を見ると、自分が情けなく感じる」

というように、他人のペースや結果を自分の基準にしてしまうと、「何をしても足りない」という感覚に陥りやすくなります。

まずは、評価の基準を“他人軸”から“自分軸”へと少しずつシフトしてみましょう。

昨日より少し早く起きられた、仕事の合間に深呼吸できた、夕飯を自炊できた——

そうした小さな行動や変化を、自分で「よくできた」と認めてあげることが、心の回復につながっていきます。

他人と比べて落ち込んでしまうのは、人間として自然な感情です。

でもそのたびに、「自分なりに頑張っていること」へも目を向けてみてください。

自分を大切に扱う視点が、気持ちを少しずつ前向きに変えてくれるはずです。

小さな「嬉しい」「安心」を意識的に拾い集める

心が疲れているときには、喜びや楽しさを感じにくくなることがあります。

そのようなときは、「大きな幸せ」を追い求めるのではなく、日常の中にある小さな「嬉しい」「ほっとする」瞬間を意識して見つけてみてください。

たとえば、

・朝の光がきれいだった

・コーヒーの香りに癒された

・好きな音楽を聞いて落ち着いた

そんな瞬間でも構いません。

これらは一つ一つは小さくても、積み重ねていくことで心の栄養になります。

あえて言葉にしたり、メモに残したりすることで、自分の感情に気づきやすくなり、「自分にはまだ心が動く瞬間がある」と感じられるようになります。

人生が楽しくないと感じているときほど、心のアンテナは鈍くなりがちです。

だからこそ、意識的に“嬉しい”や“安心”の種を拾い集めてみることが大切です。

それが、心の温度を少しずつ取り戻していくきっかけになります。

心が動く「余白のある時間」を意識的につくる

忙しさや責任に追われる日々のなかで、自分の気持ちを感じる「余白」がなくなっている方は多くいらっしゃいます。

毎日の予定に追われるほど、感情にフタをするクセがつき、「何が好きだったのか」「何をしたかったのか」が分からなくなってしまうのです。

そんなときは、あえて「何もしない時間」を作ってみてください。

スマートフォンを手放して、ベランダでぼーっと空を見る。

お気に入りの飲み物を片手に、静かに音楽を流す。

誰にも見せる必要のない「自分のためだけの時間」を少しだけでも持つことが、心の再起動につながります。

また、「何かに追われていない時間」は、自分の“本音”に出会いやすくなる時間でもあります。

「実はあの場所に行きたいと思っていたな」「最近あの人に会いたいと思っていたな」

そんな小さな気持ちに気づけるようになると、人生が再び動き始める感覚を持てるかもしれません。

心が動くには、まず“立ち止まる余裕”が必要です。

毎日5分でも、あなた自身に“隙間”を与えてみてください。

人生が楽しくないときの具体的な対処法10選

「毎日がなんとなく虚しい」「何をしても心が動かない」そんなふうに感じる瞬間は、誰の人生にも訪れます。原因がはっきりしないまま気分が沈んでいるときほど、自分を責めてしまいがちですが、実はちょっとした行動や考え方の転換で、心の風向きは変わっていくものです。

本記事では、気持ちが前向きにならないときにこそ試してほしい、具体的で実践しやすい対処法を10個ご紹介します。すべて「特別な準備がいらない」「今日からできる」ことばかりなので、気になる項目から気軽に取り入れてみてください。

小さな「やってみたかったこと」に挑戦してみる

「人生が楽しくない」と感じるとき、心の中では何かを変えたい、動き出したいという気持ちが芽生えていることが少なくありません。しかし、それが「大きな転職」や「海外移住」など非現実的な目標になると、かえって何も行動できなくなり、自己嫌悪に陥ってしまうこともあります。

そこで効果的なのが、「小さな“やってみたかったこと”に挑戦してみる」ことです。たとえば、前から気になっていたスイーツを買ってみる、家の近くの公園に行ってみる、いつもとは違う髪型にしてみる――そんな些細な行動が、思っている以上に自分の気持ちにポジティブな変化を与えます。

こうした行動には心理的な根拠もあります。「自己効力感(セルフエフィカシー)」という心理学の概念によれば、「自分で選んで行動すること」が自己肯定感の回復に繋がるとされています。自分の気持ちを尊重し、行動に移すこと自体が、現状を打破する第一歩なのです。

企業で働くビジネスパーソンにとっても、このアプローチは有効です。仕事では成果や評価に追われがちですが、プライベートでの小さな達成がメンタルヘルスの安定に直結します。人生を大きく変えるのではなく、日常の中にある「小さな挑戦」こそが、再び人生を楽しむ感覚を取り戻す鍵となるでしょう。

朝のルーティンを変えてみる

朝の過ごし方は、その日一日の気分を大きく左右します。もし「なんとなく憂うつな毎日が続いている」「気分が乗らないまま出勤している」と感じているなら、まずは朝の習慣を見直してみるのが効果的です。

たとえば、起床後すぐにカーテンを開けて太陽光を浴びる、5分だけストレッチをする、好きな音楽を1曲流してから支度を始めるなど、ちょっとした工夫でOKです。これらの行動は、脳の覚醒を促し、気持ちを前向きにするホルモンの分泌を助けてくれます。

特に重要なのが「朝に自分のための時間を確保する」ことです。朝食をゆっくり味わう、白湯を飲みながら今日の予定を確認するなど、忙しい日常の中でも“自分のペース”を取り戻す時間が、心の安定につながります。

また、最新の研究では、朝にルーティンを持っている人のほうが、幸福度や生産性が高いというデータもあります。これは、朝の習慣が“自己管理感”を育てるからだと言われています。自分でコントロールできる時間があると、漠然とした不安や無力感を軽減できるのです。

毎朝のちょっとした工夫が、やがて習慣となり、「あれ?最近ちょっと気分がいいかも」と思えるようになるでしょう。変化は一歩ずつ、朝から始めてみてはいかがでしょうか。

SNS断ちで「他人との比較」をリセットする

「他人と比べて、自分は何をやっているんだろう…」――そう感じた経験は誰しもあるのではないでしょうか。SNSは便利で楽しい一方、無意識のうちに他人の成功や幸せと自分を比較してしまい、知らぬ間に自己肯定感を下げてしまう危険性をはらんでいます。

特にInstagramやX(旧Twitter)のような“切り取られたキラキラした瞬間”を並べるSNSでは、他人のポジティブな側面ばかりが目につきます。その情報を四六時中見ていると、「自分は劣っている」「何も成し遂げていない」といった誤った認知が積み重なり、メンタルに悪影響を与えます。

だからこそ、意識的にSNSから距離を置く「SNS断ち」は、現代における心のセルフケアとして非常に有効です。たとえば、1日だけスマホからSNSアプリを削除してみる、週末は“デジタルデトックス”としてアナログな時間を意識的に作るといった取り組みが効果的です。

心理学者の研究でも、SNSの使用時間と幸福度には明確な相関があるとされています。特に1日30分以上SNSを使う人は、不安や孤独感を感じやすい傾向にあるという報告もあります。

企業に勤めている方やフリーランスなど、常に他人と比較される環境に身を置いている方ほど、自分の軸を保つための「情報のシャットアウト」が必要です。SNSを一時的にやめるだけで、驚くほど心が軽くなり、自分の人生に集中できるようになります。

他人の人生を見て落ち込むくらいなら、一度スマホを置いて、自分の感情や本音と向き合う時間を作ってみる――それが、人生をもう一度楽しく感じるための第一歩かもしれません。

思いきって「環境」を変えてみる

人生が楽しくないと感じるとき、意外と見落とされがちなのが「環境」の影響です。人間の気分や思考は、置かれた空間や周囲の人間関係に強く左右されます。つまり、今の自分の気分は“自分だけの問題”ではなく、「環境」によってつくられている可能性もあるのです。

たとえば、毎日同じ道を歩いて、同じオフィスに通い、同じメンバーと会話している場合、その慣れた環境が知らず知らずのうちに刺激のなさや停滞感を生み出していることがあります。こうしたときは、思いきって「環境を変える」ことが有効です。

大げさな引っ越しや転職ではなくても構いません。デスクのレイアウトを変える、仕事帰りに別の駅で降りてみる、カフェでリモートワークをしてみる。そんな小さな環境の変化が、新しい視点を生み、心に風通しを与えてくれます。

心理学では「環境依存性認知」という言葉があり、人は置かれた環境によって思考や記憶の質が変化するとされています。つまり、環境が変われば、見える世界も自然と変わってくるということです。

もし今、「何もかもが重たい」と感じているなら、それはあなたが悪いのではなく、今の環境があなたに合っていないだけかもしれません。まずは、1日の中で一部でも“心地よい空間”を作ることから始めてみましょう。

誰かに話して「モヤモヤ」を外に出す

「最近、なんとなく心が重い」「何が不安なのかはっきりしないけど気分が晴れない」――そんなときこそ、自分の内側にある“モヤモヤ”を外に出すことが大切です。

多くの人は、悩みがあっても「こんなことで話しても迷惑かも」「話すほどのことじゃない」と自分で抱え込んでしまいがちです。

しかし、実際には“誰かに話す”だけで気持ちが整理され、気分が軽くなるという効果が科学的にも証明されています。

カナダの心理学者ペネベーカーの研究では、感情を言葉にして書いたり話したりする行為が、ストレス軽減や免疫力向上に効果があるとされています。つまり、「話す」という行為そのものが、私たちにとっての“心のデトックス”になるのです。

話す相手は、必ずしも親しい友人である必要はありません。むしろ、利害関係のない第三者――たとえばカウンセラーやコーチ、あるいはSNSの匿名アカウントでも構いません。「ただ聞いてもらうだけ」で十分なのです。

また、企業内でもメンタル不調の予防として「傾聴ミーティング」や「ピアサポート制度」を導入するケースが増えてきています。これは、話すことの効果がビジネスシーンでも認識されてきている証拠です。

自分の気持ちを外に出すことで、悩みは少しずつ“他人と共有できる形”になっていきます。モヤモヤを抱え続けるのではなく、声に出して軽くしていく――その第一歩を踏み出してみませんか?

笑えるコンテンツにどっぷり浸かる

「最近笑ってないな」と気づいたとき、それは心のサインかもしれません。気分が沈んでいるときほど、真面目に現実と向き合おうとしがちですが、実は“意識的に笑う時間”をつくることが、心の回復に大きな役割を果たします。

心理学の研究でも、笑いはストレスホルモンのコルチゾールを減少させ、幸福ホルモンであるセロトニンやエンドルフィンの分泌を促すとされています。つまり、笑うこと自体が自然なメンタルケアになるのです。

おすすめなのは、YouTubeやNetflixでお気に入りのコメディ番組を見る、動物の癒し系動画に浸る、お笑い芸人のネタを見るなど、自分が「なんとなく笑える」コンテンツに意識的に時間を割くことです。

また、笑いには“社会的つながり”を感じさせる効果もあります。たとえば、「このネタ、あの人に教えたいな」「誰かと一緒に見たいな」と思うことで、孤独感がやわらぎ、人とのつながりへの意欲が自然と湧いてきます。

仕事や人間関係のストレスが続くと、「笑う余裕なんてない」と思ってしまうかもしれません。でも、だからこそ“笑う”という行為を自分に許すことが、心の健康を守るためにとても大切なのです。

一日の終わりに、少しでも笑える時間を。気分が上向かなくても、笑っているうちに心がゆるみ、自然と明日を迎える力が戻ってくるはずです。

人生の「楽しみマップ」を書いてみる

人生が楽しくないと感じるとき、目の前の仕事やタスクに追われて、「自分が何を楽しみにしていたのか」すら思い出せなくなっていることがあります。そんなときにおすすめなのが、紙とペンを使って「楽しみマップ」を書いてみることです。

楽しみマップとは、文字通り「自分が楽しいと思えること・ワクワクすること」を自由に書き出したもの。旅行に行きたい場所、食べたい料理、会いたい人、叶えたい夢、休日にしたいことなど、思いつくままに書いてみましょう。頭の中にぼんやりと存在していた“希望の種”が、言語化されることで可視化され、心のエネルギーとなって返ってきます。

このような“書き出す”行為は、心理療法の分野でも活用されており、「未来志向日記法」や「ビジョンマッピング」といったメンタルケア技法にも通じています。ネガティブな思考に囚われがちなときに、あえて「ポジティブな未来」を描くことで、脳が前向きな情報を選びやすくなるのです。

また、マップを見返すことで「こんなことが自分にとっての楽しみだったんだ」と再確認でき、日々の行動にも変化が生まれます。忙しいビジネスパーソンほど、自分の“好き”を忘れがちです。一度立ち止まり、紙の上に「自分の楽しみ」を広げてみませんか?

新しい趣味や習い事に手を出してみる

人生がマンネリ化していると感じるときは、日々のルーティンに刺激が足りていない証拠かもしれません。そんなときに有効なのが、「新しい趣味や習い事にチャレンジしてみること」です。

「習い事」と聞くと、ハードルが高く感じるかもしれませんが、オンラインで受講できる講座や体験イベントなど、今は気軽に始められる手段が豊富にあります。料理教室、イラスト、動画編集、ダンス、語学、キャンプなど、興味のあるジャンルを少しのぞいてみるだけでも、生活にハリが生まれます。

実際、厚生労働省の「健康日本21」でも、趣味活動の参加が精神的健康や社会的つながりを促進する要因であると明記されています。また、趣味を通して新しい仲間ができたり、成功体験が得られたりすることで、自己肯定感の向上にもつながります。

特にビジネスで忙しい方こそ、「成果を求められない時間」を持つことが重要です。趣味の時間は、自分の感性に従って自由に動ける“心の栄養補給”のようなもの。上手にできるかどうかよりも、「楽しいかどうか」を大切にしてみてください。

人生を楽しむ余白は、自分でつくることができます。まずは1日30分、いつもとは違うことに触れてみるだけで、世界が少し色づいて見えるかもしれません。

睡眠・食事・運動を「整える」だけでも変わる

人生がつまらなく感じるとき、「精神的な問題」ばかりに注目しがちですが、実はその根本にあるのが「生活習慣の乱れ」であることは少なくありません。特に、睡眠・食事・運動という3つの要素は、心の健康を支える土台です。

まず、睡眠。厚生労働省によれば、慢性的な睡眠不足はうつ症状や不安感のリスクを高めるとされており、6〜7時間の質の良い睡眠が心身の安定に必要とされています。寝る前のスマホ使用をやめる、リラックスできる音楽を取り入れるといった工夫で、眠りの質は確実に変わります。

次に、食事。最近では「腸内環境とメンタルの関係性」に注目が集まっており、バランスの取れた食事(特に発酵食品や食物繊維)が、幸福ホルモン「セロトニン」の分泌を助けることが分かっています。ジャンクフードを減らし、ゆっくり食べる時間を持つだけでも心に余裕が生まれます。

そして、運動。「たった10分の軽いウォーキング」でも、ストレス軽減や思考の整理に効果があることは、さまざまな実験で証明されています。運動は“心の詰まり”を取り除く、自然なリセット方法とも言えるでしょう。

これら3つは、劇的な変化を求めるのではなく、「少し整えてみる」だけでも効果が出やすいという特徴があります。もし今、気分が沈んでいると感じたら、まずは生活リズムを見直すことから始めてみてください。心の調子は、体のコンディションに正直に反映されているのです。

「人生が楽しくない」と思っている自分を否定しない

「人生が楽しくない」と感じるとき、多くの人は「こんなふうに感じている自分はおかしいのでは?」と、自分自身を責めてしまいがちです。しかし、まず大前提としてお伝えしたいのは、「そう感じるのは、決して悪いことではない」ということです。

人は誰しも、心が疲れているときや、思うようにいかないときに、「人生って何なんだろう」と感じる瞬間があります。それは決して“弱さ”ではなく、むしろ“自分の心に正直である”という証です。

精神医学でも、「感情を無理に押さえ込むこと」はかえってストレスを増大させ、うつ状態のリスクを高める要因になるとされています。つまり、「つらい」「楽しくない」と感じている自分の気持ちを認めることは、心の健康を守るための第一歩なのです。

また、自分を否定してしまう背景には、「常に前向きでなければいけない」「頑張っていない自分には価値がない」といった“思い込み”が潜んでいることも少なくありません。こうした思考のクセに気づくだけでも、心がふっと軽くなることがあります。

もし今、人生が楽しくないと感じているなら、それを「変えなきゃ」と焦る必要はありません。まずは、「そう感じている自分も、自分の一部なんだ」と受け入れること。そして、少しずつ自分に優しくなっていくことで、やがて気持ちにも変化が訪れます。

人生には波があります。うまくいかない時期があるのは自然なこと。その波の中にいる今のあなたにも、ちゃんと価値があることを、忘れないでいてください。

無理をしてはいけない理由について

「もう少し頑張れば大丈夫」「周りに迷惑をかけたくないから無理をしてでも…」

そう思いながら、毎日を必死に乗り越えていませんか?

真面目で責任感の強い方ほど、自分の限界を見ないふりをしてしまいがちです。

しかし、無理を続けることは、心と体の健康を少しずつ削ってしまう行為でもあります。

ここでは、「頑張りすぎてしまう方」が、なぜ“無理をしてはいけないのか”を理解するための3つの視点をご紹介します。

「できている自分」だけで自分を評価すると疲弊する

私たちは社会の中で、「成果」や「役割」で評価される場面が多くあります。

そのため、「ちゃんとできた」「人に認められた」といった実績が、自分の存在価値になってしまっている方も少なくありません。

しかし、「できている自分」「頑張っている自分」だけを評価軸にしていると、調子が悪いときや失敗したときに、必要以上に自分を責めてしまう傾向があります。

“何もできない自分は意味がない”

そんな考えに支配されてしまうと、常に自分を追い立てることになり、心はいつか燃え尽きてしまいます。

本来の自分は、うまくいっている日も、そうでない日も含めてひとつの存在です。

「何もできなかった日も、自分をちゃんと生きていた」と認めてあげることが、心のバランスを保つ大切な視点です。

無理を続けると、本来の自分の感情が麻痺していく

人は本来、自分の感情を指標にしながら「これは心地いい」「これはつらい」と判断して行動しています。

しかし、無理を重ねる生活を続けていると、その**“感情のセンサー”が鈍くなっていく**ことがあります。

たとえば、

・「本当は休みたいのに、休んではいけないと思ってしまう」

・「つらいと感じるはずの状況でも、何も感じなくなってきた」

というように、自分の心の声を無視することが習慣になると、“何をしたいのか”“何が好きなのか”がわからなくなってしまうことがあります。

それは一種の「心の麻痺状態」です。

この状態を放置してしまうと、やがてうつ状態や身体症状(不眠、食欲不振、疲労感など)として現れることもあります。

だからこそ、「無理をしていないか?」という問いを、日々の中で自分に向ける習慣を持つことが重要なのです。

「休むこと=悪」ではなく「整えること」と捉えることが大切

日本の社会では、「休むこと」に対して罪悪感を持ってしまう方が少なくありません。

周りに迷惑がかかるのでは、評価が下がってしまうのではと考え、体調や心の限界を感じながらも働き続けてしまうケースが多く見られます。

しかし、私たちは、休むことを「整えるための時間」と捉えることをおすすめしています。

車にも定期的な点検や給油が必要なように、人の心と体にもメンテナンスの時間が必要です。

「休むこと=サボること」ではありません。

「次に進むための準備期間」と考えることで、休むことへの罪悪感が少し軽くなります。

特に心が疲れているときには、意識的に何もしない時間を作ることが、回復の第一歩になります。

そして、「何かを頑張る前に、まず自分を守ること」を優先する姿勢が、長く健やかに生きるための土台になります。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)