「心療内科に行きたいのに予約が取れない」

「予約が取れない時はどうしたらいいの?」

心や体が限界に近づいているのに心療内科の予約が取れず、つらい思いを抱えている人も多いのではないでしょうか。

予約が取れない場合でも、受診につなげるための対処法や、すぐに診てもらえないときに活用できる支援先があります。

以下に、受診につなげる方法や支援先をまとめていますので、すぐにできそうなものから取り入れてみてください。

- オンライン診療を活用する

- 内科で相談して紹介状をもらう

- 新規開院の病院を探す

- 予約のキャンセル枠を狙う

- 症状の緊急性を伝える

心療内科の予約が取れない場合に、最もおすすめなのはオンライン診療の活用です。

時間や場所にとらわれず受診できる点をはじめ、利用しやすさや予約のしやすさなど、さまざまな利点が挙げられます。

- 自宅から受診できる

体調が不安定でも相談しやすい - 通院の手間や時間がかからない

地域や診療時間の制約に左右されにくい - 予定が合わないときでも受けやすい

忙しくてもスキマ時間で予約・診察が可能 - 予約が取りやすい医療機関が多い

オンライン診療のクリニックは24時間対応が多い - 周囲に知られず利用できる

プライバシー面で安心して利用しやすい

当記事では、心療内科の予約が取りにくい背景や、予約が取れない場合の対処法、受診に向けての準備や支援制度について解説しています。

心療内科の受診を検討している方は、是非参考にしてみてください。

本記事では、数あるオンライン心療内科・精神科の中から、信頼できるクリニックを厳選してご紹介します。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

※クリックすると該当箇所にスクロールします※

- 心療内科の予約が取れないときの対策

オンライン診療や内科での相談など、初診でも予約を取る方法を紹介 - 受診前にやっておきたい整理と準備

症状や生活状況の整理など、診察を受ける前に備えておくべきこと - 心療内科以外で活用できる相談先・支援制度

保健所や産業医など、医療機関以外の頼れる窓口について解説

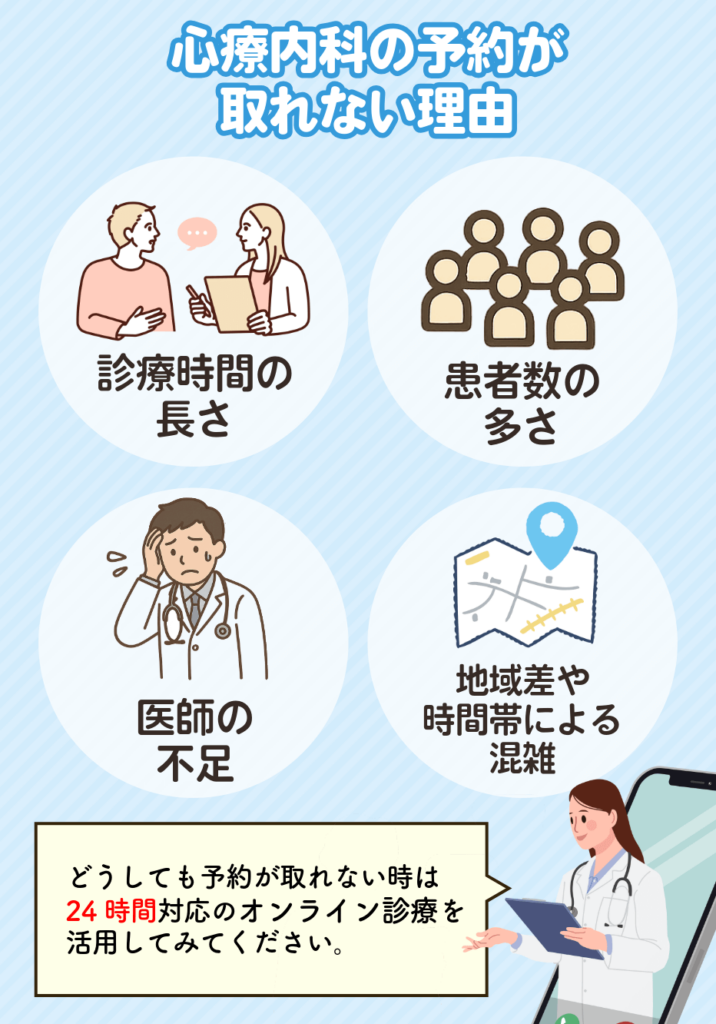

心療内科の予約が取れない理由はニーズの増加と医療体制の限界にある

近年、心療内科の予約が取れないという悩みを抱える人が増えています。

心療内科の予約が困難になっている背景には、患者数の多さと医療機関の人手不足があります。

特に都市部を中心に、需要と供給のバランスが崩れており、受診を希望しても数週間~数ヶ月待ちの状況が続いています。

初診は診察が長時間になる傾向にあり、診察枠が制限されるなど、診療スタイルにも課題があるとされています。

以下では、代表的な3つの原因について詳しく解説します。

今後の対策や予約時の工夫を考えるうえでも参考にしてください。

精神科・心療内科の受診希望者が多いのに対し医師が不足しているから

心療内科や精神科を受診したいと考える人は、年々増加傾向にあります。

厚生労働省が公開した令和3年(2021年)時点の資料によると、精神疾患を有する総患者数は過去20年間で大幅に増加しています。

背景には、社会全体のストレスの増大や、メンタルヘルスへの理解と関心が広がってきたことがあるといえるでしょう。

一方で、ニーズの増加に見合うだけの専門医が十分に確保されているとは言えません。

厚生労働省の統計でも、精神科医の数は他の診療科と比較して少なく、人材不足が課題とされています。

また、心の不調は身体の病気と違って判断が難しく、「どの科にかかればよいのか分からない」と感じる人も少なくありません。

こうした迷いが、心療内科への受診希望が集中する一因となっています。

受診希望者の増加に対して医療側の対応が追いついていないことが、現在の深刻な予約難の背景となっています。

一人当たりの診療時間が長いから

心療内科では、患者一人ひとりの訴えを丁寧に聞き取り、心理的背景や生活状況を踏まえて診察を行う必要があります。

問診やカウンセリングに時間をかける必要があるため、診療時間が長くなる傾向があります。

実際に、初診の場合は30分以上の時間をかける医療機関も多く、再診でも他の診療科より時間を要するケースが少なくありません。

| 項目 | 心療内科 | 一般内科 |

|---|---|---|

| 初診の 所要時間 | 30分〜1時間程度 | 5〜10分程度 |

| 再診の 所要時間 | 15〜30分程度 | 5分程度 |

| 主な 診察内容 | 心理状態の聴取 生活背景の確認 対話 | 身体症状の確認 検査結果の説明 |

| 治療方針 決定まで | 面接や問診を重ね 慎重に判断 | 診察と検査結果を もとに即時判断 |

| 特徴 | 精神的な側面に配慮し 診療を進める | 身体的な症状に フォーカスして診療 |

加えて、治療の方針や薬の選択も慎重に行う必要があるため、短時間で対応することが難しく、1日に対応できる人数がどうしても限られてしまいます。

診察に時間を要するという心療内科の特性があるため、どうしても一人あたりの診療時間が長くなり、結果として予約枠の不足につながっているのです。

心の不調に向き合う診療には時間がかかるからこそ、予約が取りにくいという現状が生まれています。

地域差や曜日・時間帯での混雑状況も影響しているから

心療内科の予約の取りやすさは、住んでいる地域によって大きく差があります。

精神科・心療内科の医師は増えているものの、地域や専門分野での偏在により、予約が取りづらい状況が続いています。

特に過疎地や救急・児童分野での医師不足が深刻です。

都市部では患者数が多く、診療所の数が足りていないこともあり、初診までに数ヶ月待ちというケースもあります。

一方、地方では医師そのものが少なく、通える範囲に心療内科が存在しないことも少なくありません。

都市部や地方など、医療体制に差がある地域では、心療内科が一つも存在しないために、受診先を選ぶ以前の段階で行き詰まってしまう人もいます。

希望する時間帯にこだわりすぎると、受診の機会をさらに先送りにしてしまう場合もあります。

地域差や時間帯の偏りが、心療内科の予約をさらに困難にしているのが現状です。

心療内科の初診の予約が取れないときの5つの対策は他科の活用やオンライン診療の検討

心療内科の予約がまったく取れない状況でも、打つ手はあります。

オンライン診療の活用や内科からの紹介など、手順を工夫することで受診のハードルを下げることが可能です。

新規開院の医療機関をチェックしたり、キャンセル待ちを狙うなど、状況を突破するための戦略も有効です。

症状が重い場合は、受付時点でしっかりと伝えることで早期対応につながるケースもあります。

受け身にならず、自ら動くことで状況を変えることができます。

ここからは、実際に試すべき5つの具体策を紹介します。

手順や工夫次第で予約が取れる可能性が広がりますので、ぜひ参考にしてください。

オンライン診療・遠隔診療を活用する

心療内科の予約が取れない場合、オンライン診療を検討するのもひとつの方法です。

ビデオ通話を通じて医師と面談できるため、移動の負担がなく、自宅から受診が完結します。

最近では、初診からオンラインに対応している医療機関も増えており、心の不調を感じたその日に診察してもらえるケースもあります。

特に都市部では需要が高いため、遠隔診療という選択肢が現実的な突破口になります。

オンライン診療では何が受けられる?

症状の聞き取りに加え、診断書の発行や薬の処方にも対応している場合があり、内容は対面診療とほぼ変わりません。

ただし、クリニックによって受けられる範囲や保険適用の条件が異なるため、事前に確認が必要です。

オンライン診療は今すぐ動ける現実的な選択肢となります。

まずは内科で相談し紹介状をもらう

心療内科の初診予約がなかなか取れないときは、まず身近なかかりつけの内科を受診して相談するという方法があります。

かかりつけの内科先生が精神科や心療内科に紹介と判断するのは以下のケースです。

- SSRI などの抗うつ薬で4週間経過しても改善が見られない場合

- 他の精神疾患との鑑別が必要と思われる場合

- 双極性感情障害が疑われる場合

- 希死念慮(死にたい)が強い場合 等

参考:かかりつけ医から精神科医への紹介に関する手引き(富山県)

メンタル不調は身体症状として現れることも多く、「疲れやすい」「食欲がない」「眠れない」といった症状があれば、内科での相談も適切です。

問診の中でストレスや心の負担が関係していると判断されれば、心療内科や精神科への紹介状を書いてもらえることがあります。

紹介状があることで、専門医療機関での受診がスムーズになり、予約枠が優先されるケースもあります。

まず内科から一歩を踏み出すことで、必要な支援へとつながりやすくなります。

新規オープンや新しい医師が在籍する病院を狙う

予約が取りづらいと感じたときは、近隣で新しく開院した心療内科や、新しい医師が加わった医療機関を探してみるのも有効です。

こうした場所はまだ知名度が低く、予約に余裕があることが多いため、狙い目です。

医療ポータルサイトや地域の医療情報誌、SNSなどには、「新規開院」「〇月より診療開始」などの情報が掲載されている場合があります。

特に、開院直後は予約枠にゆとりがある傾向があるため、情報収集を怠らないことが重要です。

視点を変えて新しい選択肢を探すことで、受診の機会が広がる可能性があります。

空き状況を頻繁に確認し、キャンセル枠を押さえる

心療内科の予約は埋まっていても、キャンセルが出ることで突然空き枠が出ることがあります。

そのため、空き状況をこまめに確認することで、早期の受診につながる可能性が広がります。

特にキャンセルが多いのは前日夕方や当日の朝といわれています。

急な体調不良や予定変更でキャンセルする患者が出るため、キャンセル枠がネットや電話で公開されることもあります。

自動更新される予約ページを何度かチェックするだけで、状況が変わることもあります。

こまめにチェックを続ける習慣が、受診のチャンスを逃さない鍵になります。

緊急性の高い症状や生活への支障は優先的に伝える

心療内科の予約が難しい状況でも、症状の深刻さや緊急性を明確に伝えることで、早期対応につながる場合があります。

「不眠が続いている」など、生活に影響が出ていることはしっかり伝えるようにしましょう。

医療機関の中には、緊急性を優先して診療順を調整するケースもあります。

症状が不安定な初診であることを伝えれば、医療機関側が優先的に枠を確保してくれることもあります。

正直に状況を伝えることで、医療側もより適切な対応を取りやすくなり、結果として受診のチャンスが早まる可能性があります。

心療内科を受診する前の注意点は症状や状況の整理と情報の準備

初診時の限られた時間で的確に状況を伝えるには、事前準備が欠かせません。

特に症状の整理や生活背景の共有は、医師にとって診断の大きな手がかりとなります。

小さな不安や疑問も漏れなく伝える準備をしておけば、安心して受診に臨めます。

以下を参考に、受診前に確認しておきたい項目をチェックしましょう。

伝えたい症状・困っていることをメモしておく

心療内科を受診する際は、自分がどんなことで困っているのか、あらかじめ言葉にしておくと安心です。

限られた診察時間のなかで伝える内容を整理しておくことで、症状や悩みが正確に医師へ届きやすくなります。

症状が始まった時期や、悪化するタイミング、心身の反応などを簡潔にまとめておきましょう。

朝になると体が重く起きられないといった、具体的な状態をそのまま記録しておくのが効果的です。

気になる症状が複数ある場合は、優先順位をつけておくのもひとつの工夫です。

「特に困っていることは何か」を整理しておくと、診察がよりスムーズに進みます。

準備した内容が完璧である必要はありません。

うまく話せなかったとしても、メモを見せるだけで医師にとっては大切な情報になります。

現在の生活状況やストレス要因を整理する

心や体の不調は、日常生活の変化や環境から影響を受けることも少なくありません。

受診に向けては、最近の生活習慣や人間関係、職場や家庭での負担についても一度振り返っておくとよいでしょう。

日々の中で起きている小さな変化が積み重なってストレスとして現れることがあります。

あわせて、ストレスを感じたときの自分の反応も記録しておくと、より深い理解につながります。

イライラする、涙が出る、集中力が続かないなど、些細なことも貴重な情報です。

自分の暮らしに何が起きているかを把握することは、症状への対処だけでなく、自分自身を大切にする第一歩にもなります。

服用中の薬や既往歴・家族歴をまとめておく

診察を受ける際は、現在使用している薬やサプリメント、これまでにかかった病気などの情報も一緒に準備しておくと安心です。

医師は治療の安全性や効果を判断するうえで、服薬や体質に関する情報を重視します。

処方薬はもちろん、市販薬やサプリメント、漢方なども含めて、わかる範囲で記録しておきましょう。

お薬手帳や処方の明細、薬の写真をスマートフォンに残しておくと、スムーズに伝えられます。

手術歴や慢性疾患がある場合も伝えておきましょう。

家族に精神疾患や神経系の病気を経験した人がいる場合は、可能な範囲で伝えるようにします。

こうした情報を一度整理しておくことは、診察をより有意義にするための大きな助けになります。

不安や質問があれば事前にリストアップする

初診時は特に、医師にどんなことを聞けばよいのか戸惑ってしまう方も多いものです。

不安や疑問を感じたときは、その都度メモに残し、受診前に簡単なリストにしておくと落ち着いて話しやすくなります。

自分が知りたいことを遠慮なく書き出しておきましょう。

全ての疑問を一度で解消する必要はありません。

質問は治療の経過を見ながら少しずつ相談していくこともできます。

今の自分が気になっていることを率直に言葉にすることが大切です。

準備したメモがあれば心強い味方になります。診察を受ける自分自身のために、気になることは素直に残しておきましょう。

心療内科以外でのケア方法や支援制度には公的相談窓口や企業内制度の活用がある

医療機関がすぐに利用できなくても、支援を受ける道はほかにもあります。

保健所や企業の支援制度を活用すれば、今の苦しさに対して相談できる場を確保できます。

また、カウンセリングやセルフケアアプリなど、身近に取り入れやすい方法も増えています。

必要なタイミングで適切なサポートにアクセスできるよう、利用できる選択肢を把握しておきましょう。

相談先を分散させることで、より早く安心できる選択が見えてきます。

以下では、日常で活用できる支援の種類を見ていきましょう。

保健所・地域包括支援センターへの相談

心の不調を感じたとき、すぐに医療機関を受診するのが難しい場合や、何から始めたらよいか分からない場合には、公的な相談窓口を活用するという選択肢があります。

保健所や地域包括支援センターでは、メンタルヘルスに関する相談を受け付けており、必要に応じて専門機関への橋渡しも行っています。

相談は匿名でも可能で、費用がかからないことがほとんどです。

話を聞いてもらうだけでも心が軽くなることがありますし、自分の状態を整理する手助けにもなります。

精神保健福祉士や保健師など、専門知識を持った職員が対応してくれるため、安心して話すことができる環境が整っています。

自分だけで抱え込みがちな心の問題も、まずは誰かに話してみることで出口が見えてくることがあります。

身近な公的機関に気軽に頼ることは、心のケアの第一歩としてとても有効です。

心のケアは一人で頑張りすぎないことが大切です。

社内の産業医・EAP制度の利用

企業に勤めている場合、職場の中にある支援制度を利用することで、医療機関を受診する前に早めの対処ができることがあります。

産業医やEAP(従業員支援プログラム)などは、社員の心身の健康を守るために設けられた制度です。

産業医は、会社に所属する医師として定期的な健康相談や職場復帰の判断をサポートしてくれる存在です。

体調やメンタルの不調を感じた際には、業務に関する負担や勤務状況も含めて相談できる点が特徴です。

多くの企業では、一定の頻度で産業医面談の機会が設けられており、希望すれば個別に時間を取ってもらうことも可能です。

こうした制度を活用することで、症状が深刻になる前にサポートを受けられる可能性が広がります。

周囲に知られたくない、相談が難しいと感じるときこそ、制度として用意されている支援を選ぶことで、自分を守る選択ができるようになります。

社内制度を使って早めに動くことが、心の健康を守る第一歩です。

カウンセリングやメンタル系アプリの活用

心の不調を感じたとき、必ずしもすぐに病院を受診する必要はありません。

近年では、気軽に取り入れられる民間のサービスとして、カウンセリングやメンタルケアに特化したアプリの活用が広がっています。

カウンセリングは、臨床心理士や公認心理師といった専門家と対話を重ねることで、感情や思考を整理するサポートを受けられる方法です。

「誰かにじっくり話を聞いてほしい」「自分の気持ちを整理したい」といったニーズに応えてくれる存在として、利用する人が増えています。

こうしたツールは、心の状態を自分で把握するための入り口としても役立ちます。

自分のペースで取り入れることで、早い段階での気づきや、必要なときに医療につなげる準備がしやすくなります。

迷っているときほど、心のクッションになる手段を試してみることが大切です。

心療内科の予約が取れないときは焦らず確実に相談先を見つけることが大切

心の不調を感じたとき、「受診しよう」と思い立っても、すぐに予約が取れないことは珍しくありません。

特に都市部では心療内科や精神科の需要が高く、初診まで数週間から数ヶ月待ちというケースもあります。

そうした状況に直面すると、不安や焦りが増してしまいがちですが、まずは落ち着いて他の相談先を探すことが大切です。

たとえば、地域の保健所やメンタルヘルス相談窓口、職場の産業医など、医療機関以外にも話を聞いてくれる場所は存在します。

必要であれば仮予約を入れておきつつ、その間にオンラインカウンセリングやセルフケアアプリを活用することも一つの手段です。

信頼できそうな医師や継続的に通えそうな場所をじっくり見極めることで、結果的に満足度の高い治療につながります。

時間はかかっても「相談できる場所がある」と感じられるだけで、心が少し軽くなることもあります。

焦らず、確実に、自分に合った支援を見つけていきましょう。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)