「毎日仕事に行くのがつらい」

「最近、気分が沈んでやる気が出ない」

上記のように仕事に対してストレスを感じていませんか?

人間関係や働き過ぎなど、仕事のストレスの要因は様々だと思いますが、放置することだけは避けましょう。

この記事では、仕事のストレスを引き起こす原因や有効な対処法について詳しく解説します。

また、仕事のストレスが与える影響や避けたい行動などについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。

Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。

おすすめのオンライン診療内科3選

| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |

|---|---|---|---|---|

| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |

| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |

| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |

- 診断書の即日発効

▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート

▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申

▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/

画面に浮かぶ「ストレスの種」をタップして、全部消し去りましょう!

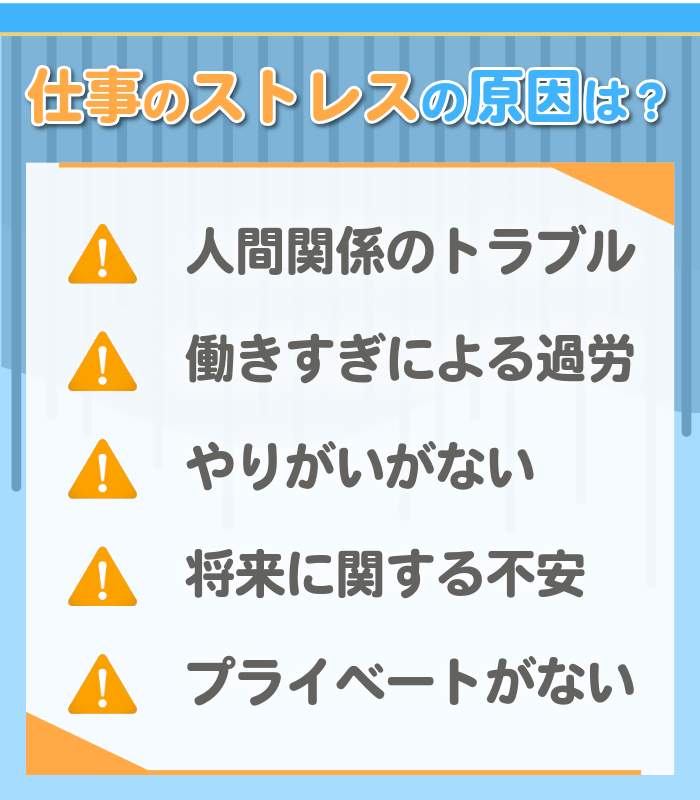

仕事のストレス原因は人間関係や過重労働など多岐にわたること

働くうえで避けられないストレスの多くは、業務内容そのものよりも、職場環境や人との関係に由来します。

過重な仕事量や人間関係のトラブルが蓄積されることで、心身のバランスを崩すリスクも高まります。

職場の構造的な問題や評価制度への不満が絡み合い、働く人を疲弊させている現状があります。

仕事と私生活の境界が曖昧になりやすい現代において、ストレス要因を正確に把握することが重要です。

以下では、代表的な5つのストレス要因について、具体的な背景を解説します。

自分のケースに当てはめて考えることで、改善のヒントが見えてくるはずです。

職場の人間関係の摩擦がストレスの大きな要因となる

職場における人間関係の摩擦は、業務そのもの以上に心を疲れさせる要因となりやすいものです。

特に、価値観の違いや相性の悪さは、日常のちょっとしたやりとりにも影響し、無意識のうちにストレスが蓄積していきます。

たとえば、感情的な言動をする同僚や、マウントを取る上司とのやりとりが続くと、発言や行動に気を使いすぎて、疲労感が強まります。

仕事とは直接関係のない気疲れが重なることで、パフォーマンスも落ちてしまいかねません。

ここで一度、問題の傾向を整理しておくと、対応策を考えるうえでのヒントになります。

| 摩擦の要因 | 影響 |

|---|---|

| 価値観の違い | 日常のやりとりにストレス |

| 感情的な同僚 | 発言や行動への過度な気遣い |

| マウントを取る上司 | 精神的疲労とパフォーマンス低下 |

人間関係の悩みは相談しにくく、孤立を深めやすいという点も、注意すべきポイントです。

また、人間関係の悩みは誰かに相談しづらいという側面があり、孤立感を深めやすい点も見逃せません。

解決策が見えにくく、我慢を続けることが悪循環を生み出す原因にもなります。

ここまでの問題点を踏まえ、改善に向けた考え方をまとめておきましょう。

- 感情を整理し冷静に対処する

- 距離感と接し方の見直し

- 信頼できる人に相談する

こうした状況では、まず自分の感情を冷静に整理し、距離感を保つ工夫や話し方を見直すことで、精神的な負担を和らげることができます。

信頼できる第三者に気持ちを打ち明けることも、有効な一歩です。

長時間労働や過剰な業務量が心身に負担をかける

働く時間が長くなるほど、心身への負担は増し、慢性的な疲労や不調につながるリスクが高まります。

長時間労働は一時的には成果につながることもありますが、持続可能な働き方とは言えません。

業務量が過剰な状態が続くと、集中力が低下し、ミスが増えたり判断力が鈍ったりする可能性があります。

業務の属人化が進むことにより、さらに仕事が増える悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。

典型的なパターンを整理すると、以下のようになります。

| 長時間労働の例 | 生じる影響 |

|---|---|

| 昼休みを削る | 脳の回復不足・集中力低下 |

| 帰宅後も仕事のことを考える | オンオフの切替不能 |

| 常にタスクが積み上がる | 慢性的疲労と不調 |

働き方を見直すには、まず現状把握が重要です。

具体的には、昼休みを短縮して作業を続けたり、帰宅後も仕事のことを考えてしまったりと、オンとオフの切り替えが難しくなり、メンタルヘルスへの影響も懸念されます。

業務の属人化が進む状況により、さらに仕事が増える悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。

- 現状の業務負荷を可視化する

- 優先順位の整理と再設定

- 必要に応じて相談・分担・効率化を図る

必要に応じて上司や同僚に相談し、業務の分担や効率化を検討することで、自分の体と心を守る働き方へと調整することが求められます。

上司の指示が曖昧で仕事の進め方に混乱が生じる

上司からの指示が曖昧だと、何を求められているのかが不明確になり、混乱やストレスを引き起こす原因になります。

特に、目的やゴールが伝えられないままタスクだけが割り振られると、判断に迷いやすくなります。

たとえば、「適当にまとめておいて」や「いい感じにして」というような抽象的な指示は、具体的な行動につなげるのが難しいため、余計な時間や労力がかかってしまいます。

結果的に、やり直しが発生し、自信を失うことにもつながりかねません。

こうした状況では、指示を受けた段階で不明点を確認し、自分なりの理解を言葉にして共有する姿勢が重要です。

事前に確認することで、後のトラブルや行き違いを防ぐことができます。

とはいえ、「どう共有したらよいか分からない」という人は、下記の自分の理解を共有するコツを参考にしてください。

- 指示内容を要約して確認する

- 曖昧な言葉は具体例に変換して提示する

- 納期や優先順位なども併せて確認する

コミュニケーションの質を高めることで、仕事の流れがスムーズになり、不要なストレスの軽減につながっていきます。

昇進や評価に対する不安がプレッシャーにつながる

職場での昇進や評価に対する不安は、多くの人にとってプレッシャーの源となります。

努力が報われるかどうかが分からない状況では、気持ちが不安定になりやすく、モチベーションの維持も難しくなっていきます。

とくに「成果を出さなければ評価されない」という空気が強い職場では、目の前の仕事に集中するどころか、他人の目ばかり気にしてしまうこともあります。

過度に自分を追い込むことで、メンタルのバランスを崩すリスクも高まります。

過度な責任感や完璧主義による精神的なプレッシャーと向き合うには、視点の転換がカギになります。

- 成果だけでなくプロセスも評価する

- 他人軸ではなく自分軸の目標設定

- 自分のペースで成長を実感できる仕組み

たとえば、周囲との比較や、上司の期待を過剰に意識することが続くと、「まだ足りない」「もっと頑張らないと」という焦りが積み重なっていきます。

自分なりの目標を設定して評価の軸を内側に置くことが効果的です。

自分のペースで成長を実感できる仕組みを持つことが、継続的な働き方を支える鍵となります。

仕事とプライベートの両立が難しく疲労が蓄積する

仕事とプライベートのバランスが崩れると、心身にかかる負担は想像以上に大きくなります。

日々の忙しさのなかで、自分の時間を確保できない状況が続くと、疲労が慢性化し、回復力も低下していきます。

とくに、家事や育児などと仕事を両立している人にとっては、気を抜ける時間がほとんどなく、常に何かに追われているような感覚が続くこともあります。

リラックスする時間が取れないと、ストレスは蓄積される一方です。

慢性的な疲労やストレスが蓄積した状態では、パフォーマンスも落ち、集中力や判断力にも影響が出てしまいます。

プライベートが充実してこそ、仕事にも前向きに取り組めるという視点は、とても重要です。

日々の疲労を溜め込まないためにも、次のような工夫が効果的です。

- 仕事と私生活にしっかり「区切り」を持たせる

- 意識的に休息の時間を確保する

- 自分の心地よいペースを見つける

理想的には、仕事と私生活それぞれにしっかりと「区切り」を持たせることが大切です。

自分にとっての心地よいペースを見つけることが、疲労の蓄積を防ぐポイント

仕事のストレスの影響は心身の不調や生活リズムの乱れにつながる

仕事による慢性的なストレスは、単なる気分の落ち込みにとどまらず、日々の生活に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

疲労感の蓄積や感情の不安定さは、健康や人間関係にも波及し、放置すると大きな問題に発展しかねません。

心と体の不調は互いに連動し、どちらか一方の不具合がもう一方にも悪影響を及ぼすことがよくあります。

小さなサインを見逃さず早めに対処することで、ストレスによる悪循環を防げます。

以下に挙げる症状が複数当てはまる場合は、ストレスの蓄積サインとして注意が必要です。

慢性的な疲労や睡眠障害が日常生活に支障をきたす

疲労感や睡眠の質の低下が長期間にわたって続くと、日常生活全体に大きな影響を及ぼします。

特に、夜間に熟睡できない状態が続くと、朝の目覚めが悪くなり、日中の集中力や活動意欲も下がってしまいます。

慢性的な疲労を抱えた状態では、通勤や家事などの基本的な行動すら億劫に感じるようになります。

体力も回復しにくく、無理に動こうとしてもエネルギーが湧かないため、どんどん悪循環に陥る傾向があります。

たとえば、休日に疲れが取れないと感じたり、夜中に何度も目が覚めるようになったりする場合、心身に負荷がかかっているサインと考えられます。

疲労の蓄積や睡眠の乱れを感じた場合は、生活リズムや働き方の見直しが必要です。

早めの対応によって、体調の悪化やパフォーマンスの低下を防ぐことが可能になります。

食欲不振や胃痛など身体症状として現れることがある

強いストレスや不安が続くと、心の負担が身体にまで影響を及ぼすことがあります。

特に、食欲不振や胃の痛みといった症状は、精神的な疲れが体の内側に現れたサインのひとつです。

たとえば、普段は楽しみにしていた食事が進まなくなったり、空腹でも食べる気になれなかったりする状態が続く場合、ストレスによる自律神経の乱れが原因であることが多く見受けられます。

さらに、胃の不快感や張り、みぞおちの痛みといった症状が加わると、日常の快適さが大きく損なわれてしまいます。

精神的なストレスは目に見えないため、軽視されがちですが、体に不調として現れた段階では早期のケアが求められます。

体調の異変を感じたとき、どう対応するかが回復への分かれ道になります。

- 生活環境や働き方を一度見直す

- 無理せず休息をとる意識を持つ

- 必要に応じて医療機関で相談する

身体症状が出た際には、生活環境や働き方を振り返り、適度な休息や医療機関の受診を検討することが回復への第一歩です。

イライラや無気力など感情のコントロールが難しくなる

過度なストレスを抱えていると、感情の起伏が激しくなり、イライラや無気力といった状態に陥ることがあります。

心身の不調や感情の起伏といった変化は、自分でも気づかないうちに周囲との関係や生活習慣に影響を与えてしまいます。

たとえば、ささいな出来事に過敏に反応してしまったり、以前は楽しめていた趣味に対して関心が持てなくなったりするなど、感情のバランスが崩れているサインは多岐にわたります。

加えて、理由のない不安感や涙もろさが現れることもあります。

感情をうまく制御できない状態が続くと、他者とのトラブルや自己嫌悪に陥る原因にもなりかねません。

心の状態が不安定だと感じた際は、ひとりで抱え込まず、カウンセリングや信頼できる人との対話を通じて気持ちを整理する時間を持つことが大切です。

集中力の低下により仕事のパフォーマンスが落ちる

精神的なストレスや身体の不調が続くと、集中力が落ちて業務効率にも影響が出てしまいます。

普段ならスムーズにこなせていた作業に時間がかかったり、ミスが増えたりする場面が増えると、自己評価も下がりがちです。

とくに、疲労が蓄積している状態では、脳の働きが鈍り、情報処理能力や判断力が著しく低下します。

感情のコントロールが難しくなることで、仕事の成果や信頼関係にも影響が及び、プレッシャーがさらに強まるという悪循環に陥ってしまうこともあります。

集中力の低下を感じた際は、業務の優先順位を見直し、短時間でもよいので意識的に休憩を取ることが効果的です。

環境の工夫や適切なタイムマネジメントを行うことで、パフォーマンスの回復が期待できます。

心と体のケアを日常的に行い、余裕のある働き方を意識することが求められます。

家庭内のコミュニケーションが減少し人間関係に影響する

仕事のストレスや疲労が積み重なると、家庭内での会話やふれあいの時間が減少し、家族との関係にも影響が出てくることがあります。

特に、心身が限界に近づいている状態では、些細なやりとりにも反応できず、すれ違いが生じやすくなります。

たとえば、帰宅後に会話を避けるようになったり、休日も寝て過ごすことが増えたりすると、パートナーや子どもとの関係に距離が生まれてしまいます。

話す機会が減ることで、理解や共感が得られず、孤立感が深まることも珍しくありません。

家庭という安心できる場所での関係が希薄になると、仕事のストレスもさらに強まる傾向があります。

- 一日一言でも声をかける

- 食事や家事を一緒に行う時間を意識する

- 相手の言葉にうなずきや共感を示す

関係修復は、日常の小さな工夫から始まります。

コミュニケーションの減少に気づいたときは、意識的に声をかけ合い、短い時間でも一緒に過ごす習慣を取り戻すことが大切です。

人間関係の土台を整えることが、心の安定と生活の質の向上につながります。

仕事のストレスを和らげるセルフケアは日々の習慣と自己理解

ストレスと上手に付き合う鍵は、毎日の生活の中にあります。

睡眠・食事・運動・趣味といった身近な習慣を見直すことが、心の安定につながる第一歩です。

心身を整えるセルフケアを続けることで、ストレスを感じたときの回復力が高まります。

自分に合ったリフレッシュ法を見つけておくことが、長期的な健康維持にもつながります。

次の見出しでは、代表的な3つのセルフケア習慣を紹介します。

十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事を心がける

心と体の健康を保つためには、質の高い睡眠と栄養バランスの整った食事が欠かせません。

特に、ストレスを感じやすい時期には、自律神経やホルモンの働きを整える生活習慣が求められます。

睡眠が十分に取れていない状態が続くと、脳の疲労が回復しきらず、感情のコントロールや集中力に影響が出やすくなります。

また、夜型の生活や不規則な就寝時間も体内リズムを乱す要因となります。

ここで、睡眠・食事に関する注意点をまとめておくと、改善策がより明確になります。

| 生活習慣 | 注意点 | 改善のヒント |

|---|---|---|

| 睡眠 | 不規則な就寝時間 | 毎日同じ時間に寝起きする |

| 食事 | 偏った栄養 | ビタミン・たんぱく質を意識 |

| 朝食 | 抜く・炭水化物中心 | たんぱく質と野菜を取り入れる |

食事においては、偏った栄養摂取が体力や免疫力の低下を招き、心身ともに不安定な状態になりやすくなります。

たとえば、朝食を抜いたり炭水化物ばかりに偏った食生活は、エネルギー不足や血糖値の急変動を引き起こします。

参考:朝食摂取状況と精神的健康との関連(調理科学, 2020)

疲れを感じやすい時期には、十分な睡眠時間を確保し、ビタミンやたんぱく質を含む食事を意識することが重要です。

生活リズムを整える取り組みが、内側からの回復力を高める支えとなります。

趣味やリラクゼーションで気分転換の時間を作る

ストレスに立ち向かう力を養うには、意識的な気分転換の時間が必要です。

好きなことに没頭する時間は、緊張を和らげ、心の余白を取り戻す手段として効果的です。

趣味に取り組むと、感情が前向きに変化し、日々の疲れから一時的に離れることができます。

たとえば、音楽を聴いたり手を動かすクラフト系の活動に集中したりすると、気持ちが軽くなることがあります。

また、深呼吸やストレッチ、アロマテラピーなどのリラクゼーション方法も、副交感神経の働きを高め、気持ちを落ち着かせる効果が期待できます。

静かな環境でゆっくり過ごす時間は、心のバランスを整える上で大きな助けになります。

緊張が続いていると感じたときは、自分に合った気分転換の方法を取り入れてみることが大切です。

意識的な休息によって、毎日の活力を取り戻しやすくなります。

軽い運動を取り入れストレスホルモンを軽減する

適度な運動は、ストレスを軽減する有効な方法のひとつです。

体を動かすことで、コルチゾールの分泌が抑えられ、気分のリフレッシュにつながります。

たとえば、通勤時に少し遠回りして歩いたり、自宅でストレッチやヨガを取り入れたりするだけでも、血流が良くなり、心身が軽く感じられるようになります。

激しい運動でなくても、日常に組み込める活動を選ぶことがポイントです。

運動を継続することによって、睡眠の質が向上し、自律神経の安定にも寄与します。

また、達成感や爽快感が得られることで、前向きな気持ちを育むきっかけにもなります。

無理のない範囲で、できるだけ楽しく取り組める方法を選ぶことが継続の鍵となります。

体を動かす習慣が心の安定にもつながり、日常のストレスに対する抵抗力を高めてくれます。

仕事のストレス軽減には会社の制度やサポート体制の活用が効果的

職場の制度を上手に使うことは、ストレスを溜め込まずに働くための重要な手段です。

休暇取得・相談窓口・柔軟な働き方などの仕組みを知っておくことで、自分を守る選択肢が増えます。

制度があっても使いにくい空気がある場合は、まず制度の存在を確認し、利用しやすい方法を探ることが大切です。

制度利用は甘えではなく「正当な権利」であることを再認識しましょう。

以下では、会社で利用できる主な3つの支援制度を紹介します。

有給休暇や特別休暇を積極的に取得してリフレッシュする

疲労やストレスを感じたときは、有給休暇や特別休暇を活用して意識的に心身を休めることが大切です。

限界を感じるまで働き続けるのではなく、早めに休息を取る姿勢が、健康的な働き方につながります。

休暇の取得に対して遠慮や罪悪感を覚える人も多いですが、定期的な休みは業務効率の向上やモチベーションの維持にも貢献します。

休むことで、蓄積した疲労が回復し、冷静な判断力や前向きな思考も戻ってきやすくなります。

たとえば、短期間でも旅行や趣味の時間を確保することで、気持ちが切り替わり、仕事に対する意欲も自然と高まっていきます。

何も予定を入れず、ゆっくり過ごす日を設けることも立派なリフレッシュ方法です。

休暇を積極的に取得する文化を職場全体で育むことが、働きやすい環境づくりの第一歩となります。

まずは、自分のペースを取り戻すための時間をしっかり確保してみましょう。

産業医やカウンセリング制度を利用して専門家に相談する

メンタルヘルスや働き方に不安を抱えたときは、専門家の力を借りることが有効です。

企業内に設けられている産業医やカウンセリング制度は、心身の状態を客観的に見つめ、適切なアドバイスを受けるための窓口となります。

一人で問題を抱え続けると、視野が狭まり、冷静な判断が難しくなることがあります。

専門家と話すことで、自分でも気づかなかった課題や改善点が見えてくることが少なくありません。

- 課題やストレス要因を整理できる

- 職場環境の改善につながるアドバイスが得られる

- 安心して働き続けるためのサポートを受けられる

たとえば、過度な業務負担や人間関係の悩みについて相談することで、職場環境の調整や働き方の見直しにつながる可能性があります。

早期にアクションを取ることで、体調の悪化や離職のリスクも軽減できます。

制度の利用にためらいを感じる必要はありません。

安心して働き続けるために、信頼できる支援先を活用することが、自分自身を守る大切な選択となります。

フレックスタイムや在宅勤務制度で働き方の柔軟性を高める

柔軟な働き方を取り入れることで、心身の負担を減らし、より快適に仕事と生活を両立しやすくなります。

フレックスタイム制度や在宅勤務制度の活用は、個人のライフスタイルに合わせた働き方を可能にする手段です。

たとえば、通勤ラッシュを避けた時間帯に出勤したり、自宅で落ち着いて業務に取り組んだりすることで、ストレスや疲労の軽減が期待できます。

時間に余裕が生まれることで、生活リズムも整いやすくなります。

また、家庭の事情や体調に応じた柔軟な対応が可能になるため、急なトラブルにも冷静に対応しやすくなります。

働く環境に対する納得感が高まることで、業務への集中力や成果にも良い影響が表れやすくなります。

制度が整っている職場では、積極的に活用する姿勢が重要です。

働き方の選択肢が増えることは、継続的に健康的に働くための強力な支えとなります。

仕事でストレスを感じた時にとってはいけない行動は「無理な我慢」

ストレスに直面したときこそ、自分を守る行動が求められます。

我慢し続けることや誤った対処法は、かえって状況を悪化させる可能性があるため注意が必要です。

感情を押し殺して我慢を続けることは、メンタルの安定を大きく損ないます。

自分を守る選択ができるかどうかが、長期的な健康に直結します。

次の項目では、ストレス悪化につながる行動を4つ取り上げて解説します。

ストレスを抱え込み誰にも相談しないことが悪化を招く

心の不調やストレスを一人で抱え込む状態が続くと、精神的な負担が増大し、回復が難しくなる可能性があります。

言葉に出せないまま気持ちを溜め込んでしまうと、冷静な判断ができなくなり、体調や人間関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

悩みを共有することは、単に「話す」だけでなく、感情を整理し、状況を俯瞰して見つめ直す手段でもあります。

信頼できる家族や友人、あるいは職場の同僚と対話することで、気づかなかった選択肢や支援策が見えてくることもあります。

相談することの価値とタイミングについて整理してみましょう。

- 感情を言語化して整理できる

- 第三者の視点で状況を見直せる

- 支援策や新しい視点に気づける

相談することを「迷惑」や「弱さ」ととらえる風潮も一部にはありますが、適切なタイミングで話すことは自己管理の一部です。

誰かの言葉が気持ちを軽くし、次の一歩につながる可能性もあるでしょう。

ストレスを溜め込まず、早い段階で外に出す習慣を持つことで、心のバランスを保ちやすくなります。

悩みを共有する勇気が、健やかな生活を守る力になります。

画面に浮かぶ「ストレスの種」をタップして、全部消し去りましょう!

無理にポジティブ思考を押し付けて自分を追い込む

「前向きに考えなければならない」といった思考を無理に自分に課してしまうと、かえってストレスが強まり、心の疲弊を招くおそれがあります。

ネガティブな感情を否定し続けると、本音を見失い、自分を責めるようになってしまうこともあります。

たとえば、失敗や落ち込みを感じたときに、「もっと頑張らなければ」と自分を奮い立たせようとする姿勢は、一見前向きに見えますが、感情の自然な流れを抑圧している可能性があります。

本来、人の心には波があり、不安や落ち込みを感じること自体は正常な反応です。

湧き上がる不安やストレスといった感情を受け止め、認めることで初めて次のステップに進む準備が整います。

ポジティブ思考が悪いわけではありませんが、それが義務のようになってしまうと逆効果になることがあります。

無理をせず、今の気持ちに素直になる時間を持つことが、心の回復につながります。

対処法を調べすぎて情報過多で混乱することがある

ストレスへの対処法を探そうとする姿勢は前向きな行動ですが、あまりにも多くの情報を集めすぎると、かえって混乱してしまうケースがあります。

情報の量が増えるほど、何を信じて行動すればよいのかが分からなくなってしまいます。

たとえば、ネットや書籍で「おすすめの解消法」などを次々と読み込んでいくうちに、方法がバラバラで矛盾していたり、自分の状況には合わなかったりすることがあります。

無理に前向きになろうとする行動の結果、かえって不安や焦りが強まることもあるでしょう。

大切なのは、自分の状態や価値観に合った対処法を見つけることです。

情報はあくまで参考にとどめ、いくつか試してみた中で「効果を実感できた方法」を少しずつ取り入れる形が現実的です。

整理された視点を持つためにも、信頼できる専門家の意見や、身近な人の経験談に耳を傾けながら、自分なりのケア方法を見極める姿勢が求められます。

飲酒や過食など一時的な解消法に依存するリスクがある

強いストレスや不安を感じた際、飲酒や過食といった手軽な方法で気持ちを紛らわせようとする人は少なくありません。

しかし、こうした行動は一時的な安心感をもたらすだけであり、根本的な解決にはつながらない場合がほとんどです。

- 飲酒や過食は一時しのぎでしかない

- 心と体を守るには健全な習慣が必要

- 安心できる日常を少しずつ取り戻す

アルコールに頼る習慣が続くと、体調の悪化や依存症のリスクが高まり、日常生活や人間関係にも支障をきたす可能性があります。

過食についても、胃腸の不調や体重増加だけでなく、罪悪感や自己否定感を引き起こすことがあります。

一時的な逃避は心の叫びにフタをしているような状態です。

本当の意味でストレスを軽減するには、原因に向き合い、長期的に取り組める健全な方法を見つけることが必要です。

不安定なときほど、自分にとって安心できる習慣を少しずつ増やすことが、回復への近道となります。

身近な楽しみや人とのつながりを大切にし、体と心の健康を保つための選択を心がけましょう。

仕事のストレスを予防するための方法は早めの相談と環境調整がカギ

ストレスは溜め込む前に対応することが、悪化を防ぐ最も有効な手段です。

相談・調整・支援の活用といった早めの対策が、自分の心身を守るうえで大切です。

ストレスの芽を早い段階で摘むことで、大きな問題に発展するのを防ぐことができます。

「耐える」ではなく「整える」という考え方が、ストレスとの付き合い方を変える鍵です。

以下では、ストレスを予防するための4つの方法について紹介します。

信頼できる上司や同僚に現状を共有して協力を仰ぐ

職場で悩みや負担を抱えているときは、一人で解決しようとせず、信頼できる上司や同僚に現状を伝えることが重要です。

適切に共有することで、理解や協力を得られ、状況の改善につながることがあります。

たとえば、業務の進め方に困っていたり、精神的に追い詰められていたりする場合、タイミングを見て素直に話すことで、業務の調整や優先順位の整理が可能になることもあります。

相談の際は、感情的にならず、事実や困っている点を整理して伝えることがポイントです。

仕事の悩みは周囲に伝わりにくく、外からは問題に気づかれないことが多いため、言葉にする勇気が必要です。

しかし、実際に声を上げることで、想像以上に支援や共感が得られることもあります。

良好な人間関係は、安心して働くための土台になります。

遠慮しすぎず、必要なときは支えを求める姿勢を持つことで、健やかな職場生活が築きやすくなります。

専門機関や医療機関に相談し適切な支援を受ける

体調の不調や心の不安が強まった際には、専門機関や医療機関への相談を選択肢として持つことが大切です。

症状を放置せず、早めに適切な支援を受けることで、悪化を防ぐとともに安心感も得られます。

ストレスによる睡眠障害や気分の落ち込みは、身近な悩みとして見過ごされがちですが、医師やカウンセラーの専門知見は、その背景や症状に応じたアドバイスを行う立場にあります。

たとえば、企業内に設置されている相談窓口や産業医の面談を利用することで、客観的な視点から状態を評価してもらい、必要に応じて通院や休職の提案が行われることもあります。

- 体調不良は放置せず早めに相談

- 産業医や相談窓口を活用

- 必要に応じて通院・休職を検討

- ケアは弱さでなく自分を守る行動

適切なケアを受けることは前向きな選択です。

専門家の知見を活かして回復への道筋を整えることで、生活の質を取り戻すことができます。

業務量や勤務時間を見直し働き方の見直しを検討する

慢性的な疲労やストレスを感じている場合、業務量や勤務時間の見直しが必要です。

抱えているタスクが過剰であると判断したときは、自らの働き方を点検し、より持続可能な方法に調整していくことが求められます。

業務が集中している状態では、優先順位が曖昧になり、効率が下がることも珍しくありません。

不要な作業や引き継ぎ可能な業務を明確にし、担当の見直しを上司と話し合うことで、負担の軽減が期待できます。

具体的な見直しのポイントを整理しておくと、実行に移しやすくなります。

| 改善の視点 | 具体策 |

|---|---|

| 業務の優先順位 | 緊急度と重要度で分類 |

| 業務の引き継ぎ | 他者に任せられるタスクを整理 |

| 勤務時間の見直し | 時間外労働の常態化を是正 |

短時間でも集中できる時間帯を見極め、計画的な業務の工夫も有効です。

働き方を見直すことは、パフォーマンスの向上だけでなく、心身の安定を保つためにも不可欠な視点です。

定期的に自分の働き方を振り返る習慣を持つことが、健全な職業生活を支えます。

心身の健康を最優先にし退職という選択肢も視野に入れる

仕事による負担が限界を超えている場合には、退職を選択肢に加えることも必要です。

心身の健康が損なわれるほど無理を続ける状況は、長期的に見て深刻な影響を及ぼす可能性があります。

職場の環境が改善されず、相談や制度を活用しても問題が解決しない場合、働き続けること自体が負担となることがあります。

特に、眠れない日が続いたり、気力が湧かない状態が長引いているときは、今後の生活を守るための行動が求められます。

考えを整理するためにも、選択肢の一つとして退職後の再出発を具体的にイメージしてみましょう。

- 現在の健康状態を正直に見つめ直す

- 制度や支援を活用しても改善がないか確認

- 退職後の生活設計や支援制度を調べる

たとえば、転職活動を始める準備期間として一度退職し、心と体を整えた上で再出発を図る人も多く見受けられます。

収入やキャリアへの不安はあるものの、健康を取り戻した後の選択肢は意外と多く存在しています。

働き方や職場を変えることは、自分を守るための正当な判断です。

自身の価値を損なわないためにも、健康を最優先に考える姿勢が重要です。

仕事のストレス対策は自分に合った方法と周囲の支援を活用することが大切

職場でのストレスを軽減するためには、自分に合った対処法を見つけることと、必要なときに周囲の支援を活用する姿勢が欠かせません。

すべてを一人で抱え込むよりも、状況に応じてサポートを受けながら対応していくことが、長期的な心身の安定につながります。

たとえば、疲れが蓄積している場合は、十分な休息や生活習慣の見直しが効果的です。

気分の落ち込みや不安が強い場合は、医療機関やカウンセリングを利用することで、専門的なアドバイスを得ることができます。

また、信頼できる上司や同僚と率直に状況を共有することで、業務の調整や理解を得られる機会も広がります。

| ストレスの状態 | 有効な対処法 |

|---|---|

| 疲れが蓄積している | 休息・生活習慣の見直し |

| 気分の落ち込みや不安 | 医療機関・カウンセリングの活用 |

| 業務や人間関係の悩み | 上司・同僚への相談と共有 |

ストレスの感じ方や限界は人によって異なるため、他人のやり方をそのまま当てはめるのではなく、自分の性格や働き方に合った対策を選ぶことが重要です。

心の健康を保つためには、日常的に自分の状態を見つめ、無理をせず、柔軟に対応できる環境を整える工夫が求められます。

支援を受けながら無理のない範囲で働き続ける姿勢が、安心できる職場生活の礎になります。

![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)